當你鳥瞰總統府,會發現建築結構呈現標準的「日」字,過去臺灣藏著怎樣的故事與過去?

圖片來源/Google maps

英國法律史、德國法律史、日本法律史通通都有,就是沒有專屬臺灣的法律史,既然這樣,只好自己來打造!1990年的臺灣仍處於動員戡亂時期,任何以「臺灣」為名的學問在當時都相當敏感,但一名在美國留學的法學院研究生,卻無懼各方壓力,下定決心返臺踏上這條人煙稀少的研究蹊徑。他正是提出「人民觀點的臺灣法律史」的國立臺灣大學法律系王泰升教授。

從空中鳥瞰總統府,建築結構是一個標準的「日」字;同時再把Google maps拉遠,會發現臺灣大學的正門剛好朝向東京。「光是調整觀點,就能看見不一樣的歷史。」王泰升這麼開場。

抗日以外──人民觀點的臺灣法律史

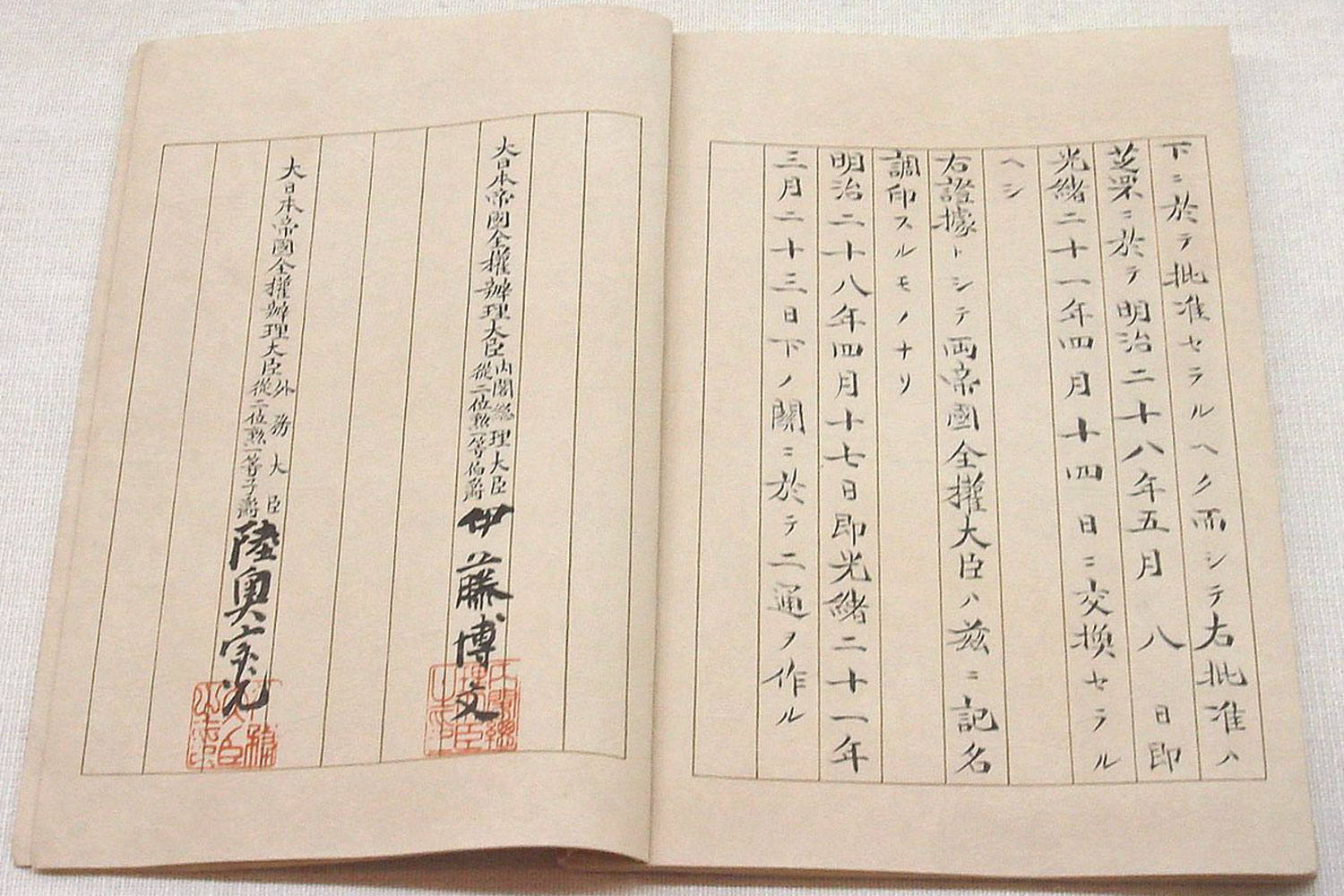

馬關條約日文本。

圖片來源/維基百科

時間回到1895年,馬關條約在臺灣海峽劃出一道國界線:海的這頭,是日本帝國的殖民地,另一頭是大清國領土。長達五十年的殖民統治,日本帝國在臺灣留下了複雜多面的歷史痕跡,然而過去的教科書談到日治臺灣史,往往以抗日運動作為敘事主軸,銜接到戰後國民政府「光復臺灣」。王泰升指出,這正是受限於特定國族史觀的故事。抗日只是日治臺灣的其中一面;而且抗日運動者的動機多樣,並非全為「回歸清國」。

「鑽研歷史必須回到當時的情境、採取時人的觀點看待事情,不應該強加研究者自身的價值觀。」他說道。

王泰升從「人民觀點」與「臺灣主體」兩軸線重新出發,嘗試回到日治時期臺灣平民視角,看見不一樣的歷史。他親自遠赴日本政府部門蒐集歷史檔案;或到臺灣各地方法院的閣樓與地下室,尋覓蒙塵已久的舊時判決書原本,從中挖掘出許多突破框架、妙趣橫生的故事,逐漸搭造起「人民觀點的臺灣法律史」。

結合本身法學專業與嚴謹歷史考證,王泰升主張日治時期與其說是「異族統治」,不如理解為「異制統治」:從傳統王朝政權(清朝)到現代殖民帝國(日本),臺灣人經歷了一場傳統與現代的衝擊洗禮。日本帝國引進「現代主權國家」的政治體制與現代化的「法院」,這些制度如何改變當時人民的日常生活?

王泰升從「人民觀點」與「臺灣主體」兩軸線重新出發,遠赴日本蒐集政府檔案,在臺灣找到塵封已久的判決書原本,用心拼湊「人民觀點的臺灣法律史」。

攝影/林俊孝

換個角度:從清治踏入日治,一名臺灣人突然擁有「日本國籍」,對他來說代表著什麼?以往熟悉的「衙門斷案」傳統忽然換成「現代法院」體制,臺灣人如何適應和學習?透過解答這些問題,王泰升的研究提供了一幅更為完整、立體的日治臺灣史圖像。

臺灣人的「國籍初體驗」

在清代中國制定現代意義的國籍法以前,漢人大多活在傳統的天下觀裡。對他們而言,國家、國民、國籍,都還是新鮮陌生的現代觀念。在此脈絡下,臺灣人如何在馬關條約生效後兩年的「國籍選擇期」內做出抉擇?「他們知道自己在選什麼嗎?」王泰升問道。

依現代觀點更是難以想像,一名新竹人竟然在辛亥革命至中日戰爭間,動盪的中國變局裡靈活轉換國籍,一生擁有數個不同的國籍,甚至當上滿州國第一任外交部總長。王泰升點出,當「國籍」初次登上臺灣與中國的歷史舞臺,一般人民最先關注的其實不見得是國族糾葛,而是這個身分將為自己的生活帶來什麼好處或損失。

如果回到日治時期,現場訪問一名經常往返中國的臺灣人,他可能會笑著說:「『日本國籍』真是好東西,連中國人都想要!」

中國人也搶著要的「臺灣護照」

日治時期,臺灣人必須向政府申辦「大日本帝國外國旅券」才能穿越國界,前往中國探親或經商;這就是臺灣史上第一本護照。帶著旅券,入境中國,臺灣人便成為日本外務省標記的「臺灣籍民」,表示隸屬臺灣殖民地籍的日本國民。

不過,「臺灣籍民」其實僅是日本為了方便管理在境外的國民所設,當時日本國內(包含臺灣)並不存在「臺灣籍民」這種身分類型,遑論認定「臺灣籍」。當時的臺灣人在法律上被稱為「本島人」,以區隔稱為「內地人」的日本人,具濃厚殖民色彩。

日治時期臺灣人必須有「大日本帝國外國旅券」才能穿越國界到對岸中國做生意、探親,也正是臺灣的第一本護照。

企劃腳本/林義宏、林俊孝 美術設計/林柏希

日中雙方簽訂的不平等條約,保障日本國民在中國境內享有免除稅賦、領事裁判權等身分特權,臺灣籍民也享有這些福利。不用繳納地方稅,無須害怕地方官吏找麻煩,加上與當地語言文化相通,臺灣籍民在中國做起生意左右逢源。

見到「臺灣籍」有利可圖,許多中國人紛紛眼紅,用盡手段想「成為臺灣人」:有人趁馬關條約剛簽訂,入籍政策較寬鬆時取得臺灣的戶口;有些人乾脆偽造旅券,「冒籍」假扮成臺灣籍民。

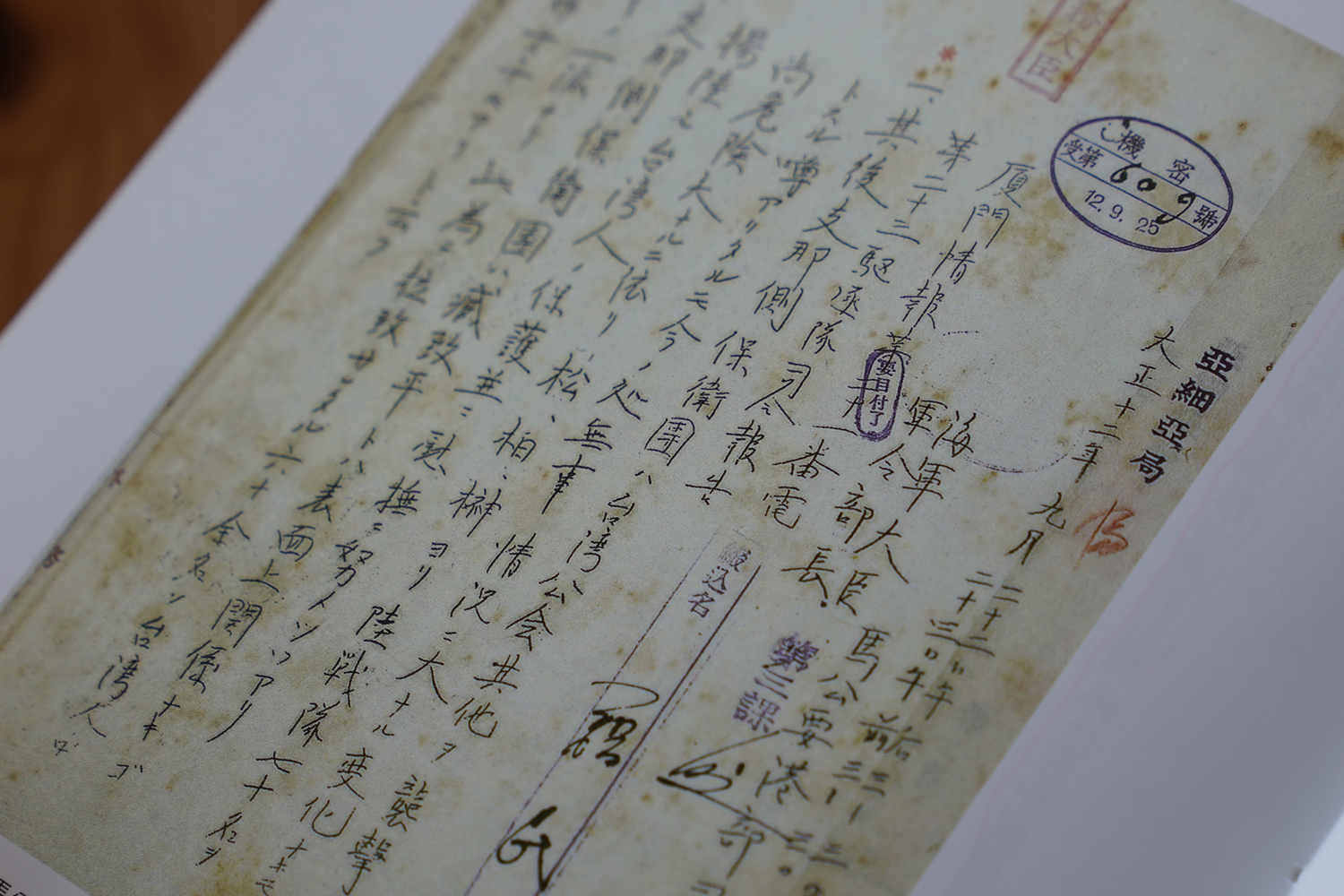

依據1907年日本駐廈門領事記載,中國境內的臺灣籍民五年內多出兩倍,但其中多數人都是魚目混珠;甚至有報告指出每十名臺灣籍民中僅有一、二人是真正的臺灣住民。如此亂象,一直到日本完成臺灣戶口調查,並開始嚴加整頓、註銷不符規定的籍民,才得到解決。

臺灣人基於國民身分受日本政府保護,還有更戲劇化的例子。

1923年九月,一群臺灣人和廈門當地惡霸集團「吳派」發生衝突,有同夥遭到對方綁架,心急之下,他們主動向日本領事館求援。本於保護國民的義務,日本政府隨即派遣軍艦從澎湖馬公出港,由陸戰隊登陸廈門,執行「護僑」任務。最終,靠著日本領事出面與當地軍閥交涉,才讓這樁「臺吳案」平安落幕。

根據日本外務省外交史料館的檔案指出,1923年日本派出馬公港出發的三艘軍艦及70名陸戰隊前往廈門「保護臺灣人」。

攝影/林俊孝

另一個例子,是一家五兄弟的爭產糾紛。馬關條約讓分居臺海兩岸的五兄弟成了兩國人,三名中國籍的哥哥向政府主張:根據中國法律,不動產必須由我國國民持有,但兩個弟弟如今已是日本人,無權繼承土地家產。日本領事這時也站出來為弟弟辯護,堅持清國政府仍應承認臺灣籍民的土地所有權。「相較於現在,當時臺灣人在中國,簡直是特權階級。」王泰升感慨道。

這些學校課本不教的故事,都反映日治臺灣並非「抗日」那麼簡單。

臺灣人的國籍經驗,反映殖民地歷史的複雜性

當然,就算日本領事曾維護臺灣籍民的權益,也絕不代表帝國政府對臺灣人、日本人一視同仁。稱為「臺灣籍民」而非「日本籍民」,就是因為日本對內的差別統治。王泰升強調,日本只是在處理對外事務時,為了彰顯本國外交權不得不出手保障「國民」;身在殖民統治下的臺灣人民,實際上仍是「二等國民」。

國籍,也將臺灣人捲入無情的戰爭。王泰升指出,第二次世界大戰,日本從臺灣徵召或招募超過十三萬名「日籍臺灣兵」,亦即基於日本國籍而參與戰爭的臺灣人,從國籍、法律的觀點,不宜稱「臺籍日本兵」。這些臺灣人為殖民帝國的好戰付出青春歲月以至生命的代價,異鄉罹難者數以千計。他們為誰而戰、為何而戰?日本戰敗後,這些當年為其所屬國家服務的臺灣人,不分青紅皂白地淪為戰犯,甚至成為中國國民政府眼中的「皇民」、「漢奸」遭關押或批評,如今看來並不公平。

臺灣人以日本國籍參與二戰,相關數據各方說法不一。王泰升親自到日本防衛省圖書館彙整軍方內部統計資料,算出軍人、軍屬共十三萬人,但資料並未包含軍伕人數。可以想見,實際上投入軍務的臺灣人遠遠多於這數字。

經過一番考究,王泰升結論道:「日治時期的臺灣人在日本這個現代國家統治下,已經擁有現代的國籍身分,卻缺乏核心的國籍觀念與完整的國家認同。」為什麼?他的解釋簡單俐落、意味深長:「因為當時的臺灣人,並沒有自己的國家。」

日治時期的殖民現代性為臺灣帶來許多歷史糾結,並非學校課本教的那麼扁平。這些被遺忘的故事,仍須後繼研究者持續探索,才能重新回到我們的視野與記憶中。

1945年,日軍在臺北公會堂向二戰同盟國投降之會場掛有同盟國英、中、美、蘇四國同等大小的國旗,意謂著由同盟國對臺灣進行軍事接收。

圖片來源/維基百科

從「衙門」到「法院」:臺灣現代司法體系的起點

臺灣人在日治時期初次聽聞「法院」、「判官(法官)」、「辯護士(律師)」,這些詞彙標示現代司法體系的出現,人們處理紛爭的方式即將改變,司法正義觀也可能隨之蛻變。

日治時期的臺灣人在法律上面臨著從「衙門」到「法院」的歷史轉捩點。

日治時期的臺灣人在法律上面臨著從「衙門」到「法院」的歷史轉捩點。

企劃腳本/林義宏、林俊孝 美術設計/林柏希

過去臺灣人產生糾紛,找「衙門」解決。就如我們對「包青天」的印象,傳統臺灣廳、縣衙門的運作方式,是人民直接向「正堂」,即聽訟的地方官員陳述事實來龍去脈,由官員參酌人情義理後進行裁斷。當時的地方官府集行政和司法於一身,處理訟案主要是為了平息糾紛並維持地方秩序,而非體現法治,因此衙門斷案視情況權宜變通,不受清朝法律《大清律例》拘束,是傳統司法運作常態。

至於現代司法體制,法官扮演完全中立且依法審判的角色,由當事人兩造組織有利自己的證據,提出相應的法律主張。在這樣的制度設計下,當事人最好聘請專業律師才能保障自身權益。此外,若涉及刑案,應該由檢察官代表國家擔任原告,追訴被告罪責,檢察官和法官的角色不相混淆。

理想上,這套體制落地在臺灣,能讓人民知悉「現代司法正義觀」進而邁向法治社會。然而對日本帝國來說,推動現代司法改革畢竟不是治臺重點。基於節省成本,日本並未在臺廣設地方法院,且大量運用混合新舊司法觀念的制度──地方官員為了減少法院案件負荷,常用官威強迫當事人完成「調停」(即調解),簡直像衙門的官老爺;「犯罪即決制」更賦予警察官為多數刑案直接定罪的權力──這些做法,等於又走回清治衙門的老路。

日本殖民統治為臺灣司法體制與司法正義觀的現代化開了頭,但變革成果仍相當有限。王泰升分析,日治臺灣人對現代司法觀念的學習,有兩個阻礙:一為包青天式的傳統司法正義觀,另一則是執政當局根本缺乏推展現代法治的誠意。

從法律史觀點看臺灣司法改革

王泰升從研究成果帶出的反思,恰好觸及臺灣近年「司法改革」議題。2020年7月22日,欲擺脫參審、陪審制之爭而提出的《國民法官法》連夜三讀通過。立法者期待人民作為國民法官參與審判,能發揮法治教育的功能,也可望回應社會大眾對「恐龍法官」的質疑。

王泰升自問:「1895年的臺灣社會出現兩個院:醫院(病院,びょういん)和法院,到今天,人們顯然對法院比較不滿,為什麼?」除了業務性質不同,他從法律史觀點提出另一種見解,如今臺灣社會對法律、法院、法官的不信任,或許源自於日治到戰後的這段歷史:日本殖民政權、國民黨政權接連利用法律作為威權統治工具,而未積極實踐現代法律體制背後的精神,讓法成為保障人民、為人民而存在的體系。

王泰升進一步指出,臺灣從政策立法到學術研究,官、學二界也都不夠重視人民的法律經驗。立法院的立法理由書,常納入各國法律條文經過拼裝重組後完成立法,卻忽略這些條文在該外國從何而來、為何而來,背後的社會條件與價值追求是否符合臺灣的需求。「不是說不能引進外國條文,而是我們沒有認真去瞭解外國的脈絡。更重要的是,沒有認真去瞭解自己的脈絡。」他說道。

王泰升希望成為「臺灣人的律師」,以島嶼上曾發生的歷史為本,為他的當事人──臺灣人民追求最大利益。

攝影/林俊孝

臺灣法律史,是法學與歷史學的交匯,也是王泰升視為己任的學術職志。為了鑽研歷史,他當年毅然決然放棄做律師,繞了一圈,卻發現「做歷史」與「做律師」的異曲同工之妙:兩個工作都需要蒐集事實、梳理脈絡、提出主張。兩個領域的專業能力,恰好相得益彰。而歷史研究不可能沒有「觀點」,就如律師的職責在於維護我方當事人的權益,身為臺灣法律史研究者的王泰升期待可以成為「臺灣人的律師」,要以島嶼上曾發生的歷史為本,為他的當事人──臺灣人民追求最大利益。

採訪撰稿/林義宏

編輯/林俊孝

攝影/林俊孝

受訪人簡歷

王泰升自述,1990年,他在西雅圖華盛頓大學校園見到圖書館窗外櫻花滿開,展現出生命的美麗,激起內心對理想的嚮往,讓他決心放棄律師的人生坦途,投入臺灣法律史研究的蹊徑。所幸回國時,臺灣已邁入自由民主化的時期,知識探索的禁區正逐步解除,歷經三十年光陰,王泰升的研究成果逐漸受到肯定。

獲獎紀錄:

2020年,第23屆教育部國家講座主持人獎。

2018年,《去法院相告》第7屆中研院人文及社會科學學術專書獎。

2013年,西雅圖華盛頓大學法學院終身成就獎。

2005年,第48屆教育部學術獎。

王泰升(2007):《臺灣人民的第一次『國籍經驗』:以日治時期臺海兩岸跨國法律事件之處理為中心》。科技部(原國科會)專題研究計畫。

王泰升(2013-2015):《從傳統邁向現代的臺灣司法實踐及其正義觀》。科技部(原國科會)專題研究計畫。

王泰升、曾文亮、吳俊瑩(2015):〈論清朝地方衙門審案機制的運作──以《淡新檔案》為中心〉。《中央研究院歷史語言研究所集刊》,86,421-469。

王泰升、阿部由理香、吳俊瑩(2015):《臺灣人的國籍初體驗:日治臺灣與中國跨界人的流動及其法律生活》。臺北:五南出版。

王泰升(2017):《去法院相告:日治臺灣司法正義觀的轉型》。臺北:國立臺灣大學出版中心。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。