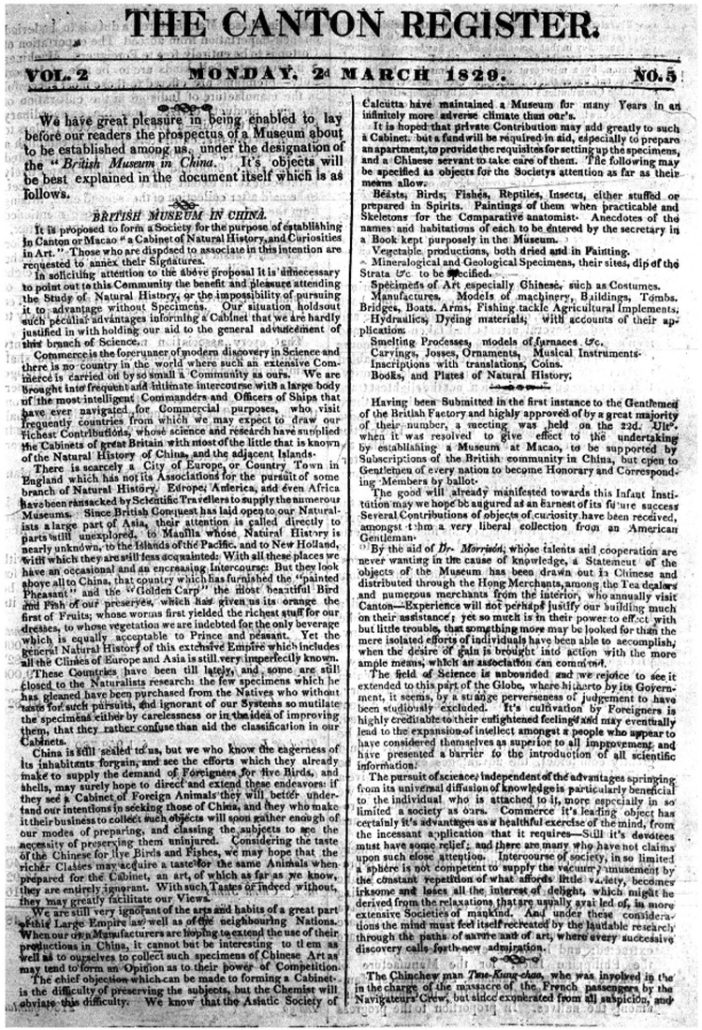

1829年3月2日,《廣州記事報》(The Canton Register)的頭版刊登一份沒有作者署名的宣傳報導,介紹一間「在華不列顛博物館」(British Museum in China)的草創。

文中寫道:「有人提議在廣州或澳門成立一個學會來支持一個『自然史和藝術奇珍品陳列室』的設置,希望願意共襄盛舉的人士都能署名。」這所由英人社群出資的小型博物館落腳澳門,後多稱作「澳門博物館」(Macao Museum)。

《廣州記事報》提及「在華不列顛博物館」於1829年2月22日創立。

《廣州記事報》提及「在華不列顛博物館」於1829年2月22日創立。

圖片來源/Early Chinese Periodicals Online

澳門博物館幾乎未曾出現在中國博物館史的討論中。同樣由外國人設置,它的名氣不若徐家匯博物院(1868)或上海亞洲文會博物院(1874),也不如「第一間中國人自辦」的南通博物苑(1905)。但隨著晚近國際學界的注意,澳門博物館的歷史面貌逐漸浮現,並且將「中國第一個博物館」的出現時間又向前推進。

中央研究院歷史語言研究所研究員戴麗娟近年研究多個中國早期博物館,因此也注意到澳門博物館的存在。「澳門博物館的出現,標誌了當地私人收藏變成公共博物館的轉捩點」。

中央研究院歷史語言研究所戴麗娟研究員。

中央研究院歷史語言研究所戴麗娟研究員。

攝影/汪正翔

澳門博物館的奇珍陳列

為什麼博物館選擇在澳門?

清乾隆年間(1736-1796),廣州成為中國最大口岸,澳門則做為其外港。當時清廷規定,在廣州貿易的外商僅能在貿易季(約每年10月至隔年3月)停留,期間不得攜帶女眷。因此,澳門便成為外商在貿易季之外的居住地,他們的眷屬也多長住於此。

隨著對華貿易量增加,英國東印度公司於1773年在澳門設立正式據點,約百餘人的英人社群在此安居,人數僅次於葡人社群。富裕的英人社群在澳門逐漸發展出各種科學、文化與休閒活動,博物館便是其一。

19世紀,澳葡時期的澳門港口。

19世紀,澳葡時期的澳門港口。

圖片來源/World History Encyclopedia

戴麗娟提到,關於澳門博物館的直接史料不多,過去也有人認為它僅是未實現的計畫,但她在零星資料中找到參與者及參觀者的見證,證明澳門博物館確實曾經存在。

其中,越南外交官李文馥(Lý Văn Phức, 1785-1849)於1833年曾經到澳門參觀過這個博物館,並留下漢文詩一首,題為〈登洋人博物樓〉。他在詩後的注文寫道:「西洋人最機巧,樓上百物咸備,皆取其死者,裝成生樣,更有枯骨人形,挺然特立,自頭至骨腳,骨節畢具,惟皮肉無存。」

由此可知,當時澳門博物館位於建築上層,對外開放,藏品頗豐,包含站立的人類骨架及栩栩如生的剝製動物標本。加上其他參觀者的見證,可拼湊出博物館約有數個陳列室及小型圖書室,藏品包括動植物標本、化石、武器、圖版等,現場還有一位管理員。

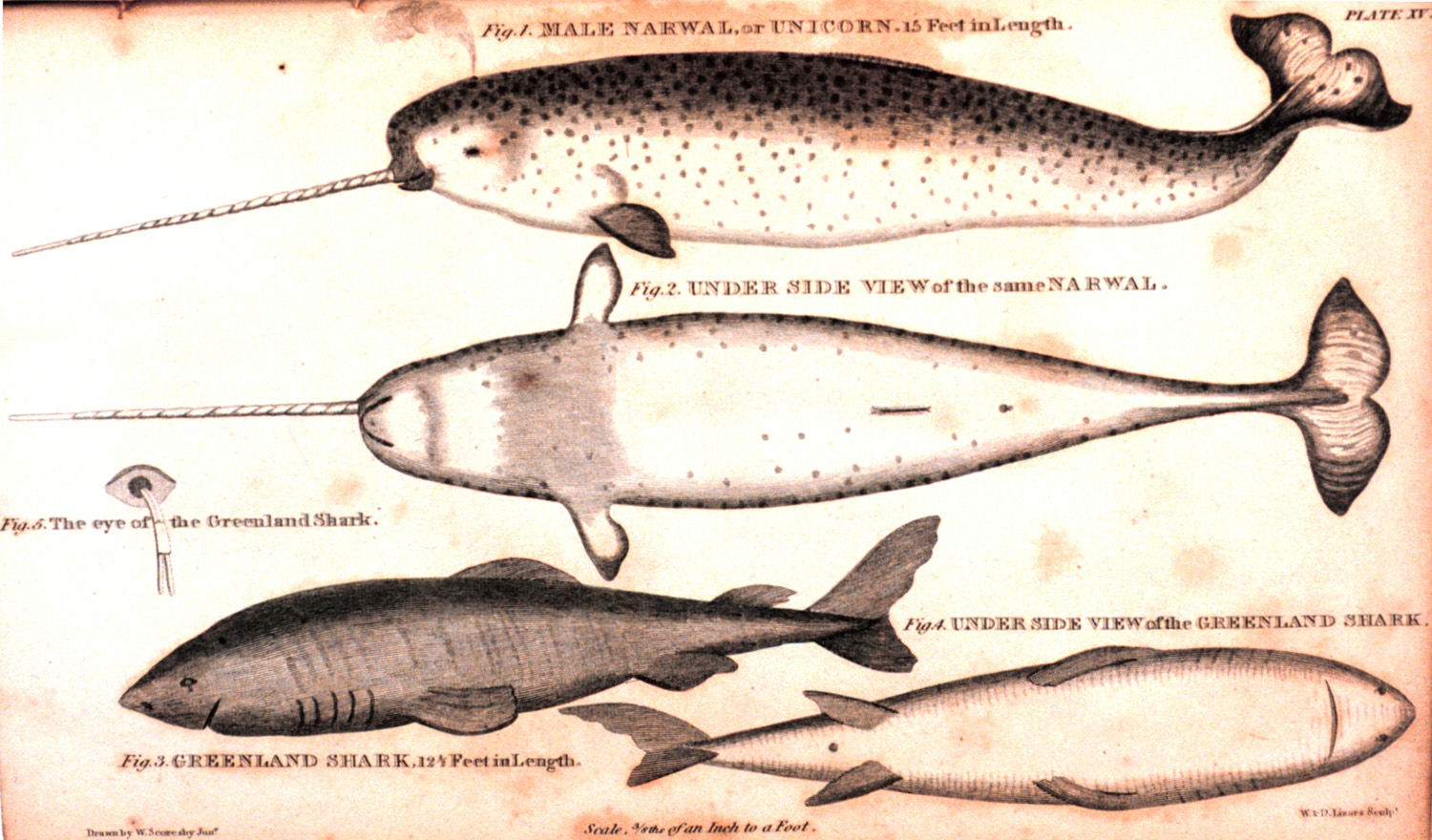

獨角獸的角,其實是「獨角鯨」的牙,是當時歐洲博物館的熱門收藏,澳門博物館內也有展出。

獨角獸的角,其實是「獨角鯨」的牙,是當時歐洲博物館的熱門收藏,澳門博物館內也有展出。

圖片來源/Wikipedia

一群業餘自然史愛好者

澳門博物館由哪些人參與運作?

首先要回到《廣州記事報》的報導。戴麗娟認為,這份鼓勵設立博物館的文章應出自馬禮遜(Robert Morrison, 1782-1834)之手。他是來華第一位新教傳教士,當時也擔任東印度公司翻譯,同時也是《廣州記事報》主要的撰稿人。

馬禮遜推廣博物館的熱忱有跡可循,早在1820年,他在麻六甲成立英華書院時,就曾在校內設立一處小型博物館。其本身也有收藏中國文物與標本的習慣,很可能是澳門博物館的重要支持者。

此外,博物館管理人瓦爾契(George Harvey Vachell, 1799-1839)、秘書小李富士(John Russell Reeves, 1804-1877),分別在東印度公司擔任牧師與茶葉檢查員,兩人都熱衷採集動植物標本。

其中,小李富士的父親老李富士(1774-1856),是知名的動植物收藏家,也是澳門博物館的重要捐贈者。他曾雇用中國畫師繪製中國植物,他過世後,後代將他收藏的2,000多幅的花鳥動物標本畫贈予大英博物館自然史部門,現典藏於倫敦自然史博物館。

類似的標本寫生增進了當時英國人對中國動植物的認識。此圖為老李富士收藏的「紫藤花」。

類似的標本寫生增進了當時英國人對中國動植物的認識。此圖為老李富士收藏的「紫藤花」。

圖片來源/Images of Nature: Chinese art and the Reeves Collection,頁31(戴麗娟提供)。

澳門博物館並非由東印度公司成立,來自各行各業的參與者多是業餘的自然史愛好者。他們熱衷採集、收藏、製作標本,許多物種都是後續透過鑑定,從此在自然史中有了一席之地。隨著個人收藏的物件與出版品的累積,希望集眾人之力來成立博物館和圖書室,更有系統地保存研究,也是很自然的發展。

加爾各答經驗:亞洲學會與博物館

分析澳門博物館的參與者及其人際交往,不難發現這群在華英人積極將中國物件與知識帶回母國。但戴麗娟提醒,「當時澳門不是英國殖民地,英人社群並非以殖民者之姿建立澳門博物館,而是有另外的脈絡」。

尤其在收集史料的過程中,她發現「加爾各答」一詞一再地出現。例如《廣州記事報》的報導提及,在澳門成立博物館需考慮環境潮濕,標本保存不易的問題。但撰稿人指出,「位於加爾各答的亞洲學會博物館」能在更濕熱的環境維持多年,澳門博物館應該也可以。

甚至在1834年,東印度公司因失去對華貿易的壟斷權而撤離澳門,運作僅5年的博物館隨之關閉,館中上百件剝製標本不是送回英國,而是贈予加爾各答的亞洲學會博物館。戴麗娟認為,英人在澳門的博物館經營,多少受到加爾各答經驗的影響。

十九世紀初加爾各答植物園總管住宅的晚近面貌。

十九世紀初加爾各答植物園總管住宅的晚近面貌。

圖片來源/William Roxburgh: The Founding Father of Indian Botany,頁46(戴麗娟提供)。

加爾各答於1772年成為英屬印度的首都。其後50年間,加爾各答亞洲學會(The Asiatick Society)、加爾各答植物園(Calcutta Botanic Garden)、加爾各答印度博物館(Indian Museum of Calcutta)陸續成立。

1784年成立的加爾各答亞洲學會是全球第一個亞洲學會。雖然過去英國本土就有科學性質的學會組織,但未曾以「地域」為研究範圍,「可見對當時的英國人來說,亞洲是他們想要努力去認識的地域,他們想要有系統、有規模的研究整個亞洲」。

作為一種推進知識的模式,亞洲學會並非由帝國中心輻射擴散到殖民地,而是從加爾各答開始,陸續複製到其他英屬殖民地,同時也傳回英國本土,也就是1823年在倫敦成立的「大英與愛爾蘭皇家亞洲學會」(The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland)。

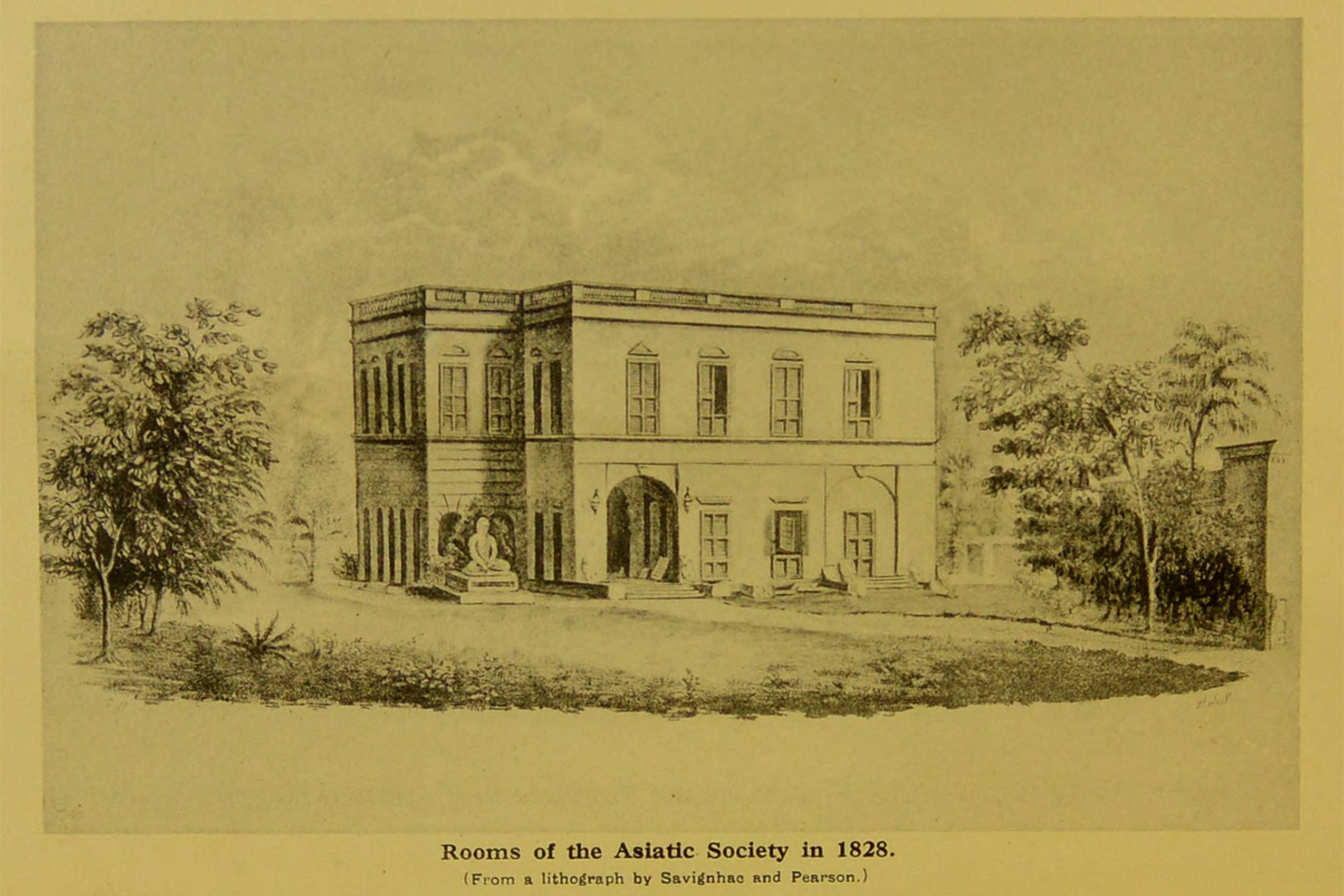

加爾各答亞洲學會成立後,會員踴躍捐贈收藏,鼓吹成立博物館,但直到1814年才成立,也就是加爾各答印度博物館。這個博物館是亞洲最早成立的博物館之一,而這種先成立學會、後成立博物館的模式,後來也被各地的亞洲學會仿效。

澳門博物館籌建時,英人社群原本也想成立學會來支持博物館運作,或許是人數有限,成立學會較困難,倒是博物館只要有藏品就能運作,於是就先設了博物館。「從原始資料來看,他們很明顯的參考了加爾各答的學會和博物館,然後有點帶實驗性質地在澳門建立一個小型博物館」,戴麗娟說。

加爾各答亞洲學會和博物館所在的初始建築。

加爾各答亞洲學會和博物館所在的初始建築。

圖片來源/The Indian Museum, 1814-1914,無頁碼(戴麗娟提供)。

中、印、英的植物流通網絡

值得注意的,還有1787年成立的加爾各答植物園。經過歷任總管的努力,加爾各答植物園在19世紀中葉成為東印度公司的植物資訊和種子交換中心,也是僅次於倫敦皇家植物園(邱園),全帝國第二大植物園。並與加勒比海聖文森島、檳榔嶼、錫蘭、新加坡、非洲聖海倫娜島等地的英屬植物園都有交流。

戴麗娟提到,相較於邱園在1820至40年間陷入衰退、近乎解散,英國海外屬地的植物園卻在此時蓬勃發展,幾乎是殖民地的標準配備。由此,就更能理解澳門博物館參與的中國植物流通網絡中,其實和當時海外最大植物交換中心的加爾各答植物園往來更密切,邱園並非一直扮演主導角色。

加爾各答植物園中的蘭花園。

圖片來源/Wikipedia

當英國在海外屬地有計畫地採集植物時,這些英屬植物園就發揮重要功能。過去大批植物直接輸往倫敦,常不耐船運而耗損死亡。而今,可以在途中的英屬植物園盤點重整,或先「寄養」在該地植物園,待植物體質調整完善後再送往英國。

包括中國茶樹,也是在福建、廣州採集後,先送往加爾各答植物園,再移植至風土合宜的大吉嶺、阿薩姆等地。最終讓印度成為全球重要茶葉產地,英國也從此擺脫倚賴中國茶葉進口的情況。

改寫中英貿易史的茶樹移植發生在十九世紀中葉,加爾各答植物園建立的植物運送管道功不可沒。而背後可追溯的是十九世紀初在廣州與澳門的英人社群,如老李富士等人長期協助寄送植物、提供運輸支援、摸索移植知識,以不同的方式參與中、印、英之間自然史資訊與物質的流通。

從全球史的角度看「中國第一個博物館」

近年陸續研究天津北疆博物院、徐家匯博物院、上海亞洲文會博物院、山東青州博物堂等多個由外國人設立的博物館。戴麗娟說,「我很感興趣他們如何透過『物件』,而不是透過『文字』來認知新事物?這是一種物件取向(object oriented)的認知過程」。

對來華的外國人來說,物件是他們快速探索異國的方式;而對於一些識字程度不高的中國人,參觀收藏大量物件的博物館同樣發揮了某種啟蒙功能。尤其走進博物館空間,在短時間內觀看大量新奇事物,感受某種有秩序的陳列,「無論你知不知道或認不認同那個秩序,你會有一種大開眼界的感覺、一種驚奇的效果,這就是為什麼後來的『博覽會』會這麼吸引人」。

攝影/汪正翔

攝影/汪正翔

探尋規模小、存在時間短的澳門博物館,卻意外地連結到印度、英國及其殖民地。戴麗娟強調,「我們要看的是它和英屬殖民地之間的橫向連結,而不完全是與母國的直接連結。在澳門博物館的例子,釐清這種橫向連結網絡,才能凸顯這個個案所透露的歷史意義」。

也因此,當澳門博物館因為是「中國第一個博物館」而受到關注,看似挑戰了過往以南通博物苑為第一個中國博物館的史觀,但戴麗娟認為更重要的是去理解它為何在那個時間點、那個地方出現?以及出現的意義為何?若觀照到澳門博物館背後的亞洲脈絡,便能理解,「這一系列研究不僅是『中國的博物館』,它不是一種國別史的意義,而更是跨國史、全球史的意義」。

採訪撰稿/黃詩茹

攝影/汪正翔

編輯/馬藤萍

研究來源

戴麗娟(2014)。中國第一個博物館?十九世紀英人社群在澳門的科學文化活動遺緒。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

戴麗娟(2020)。十九世紀初澳門不列顛博物館的歷史意義:兼論英、印、中自然史資訊流通網絡的運作。中央研究院歷史語言研究所集刊,91.3,519-577。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。