中央研究院歷史語言研究所助研究員王冠文,與多數考古學家的出身背景很不一樣。畢業於清華大學材料科學工程系的王冠文,大四時因緣際會修習了「考古、科學與藝術史」課程,受到從事古文物科學分析的授課老師陳東和的啟蒙,展開了材料科學分析結合歷史人文的探索之路。

「我本來就對歷史很感興趣。接觸考古學後,也發現考古工作不只是『發掘』,若用科學分析角度去看文物,會是一個很有趣、很新穎的視角。那些『化學元素』的背後,還帶有文化意義!」

考慮到臺灣過去的考古研究較著重於陶器,在英國攻讀碩博士學位期間,王冠文便將重心轉向釉、玻璃器等仍有許多研究空白的文物材質。回國後,她也投入研究近年在臺灣東北部遺址大量出土的玻璃珠,持續豐富臺灣考古學器物的科學分析成果。

中研院歷史語言研究所王冠文助研究員王冠文

中研院歷史語言研究所王冠文助研究員王冠文

攝影/張家瑋

當「玻璃珠」飄洋過海

一直以來,臺灣究竟是不是南島語系的起源地,討論始終不斷。但可以確定的是,自五千年前,臺灣的部分南島族人開始南向,遷移至菲律賓等東南亞諸島,最終形成南島語系後,彼此間仍持續透過貿易、海外活動而保有聯繫。

「至於臺灣與環南海的來往證據是什麼?我認為玻璃珠會是其中一個答案。」

距今兩千年前左右,在新石器時代過渡到金屬器時代期間,臺灣島上開始出現自海外而來的「玻璃珠」,逐漸取代早先盛行的玉器文化。由於史前時期的臺灣未有玻璃燒製技術,那麼作為「舶來品」的玻璃珠,便極具特殊性。一方面,玻璃珠可作為臺灣史前社會與環南海交易圈的互動證據;另一方面,經交換、貿易而來的玻璃珠需耗費一定的時間與精力,使它成為當時島上居民彰顯身分地位的貴重物品,這也體現在目前出土的玻璃珠多是陪葬品。

道爺南遺址出土的人類牙齒下方伴隨著玻璃珠,推測曾作為項鍊。

道爺南遺址出土的人類牙齒下方伴隨著玻璃珠,推測曾作為項鍊。

圖片/王冠文

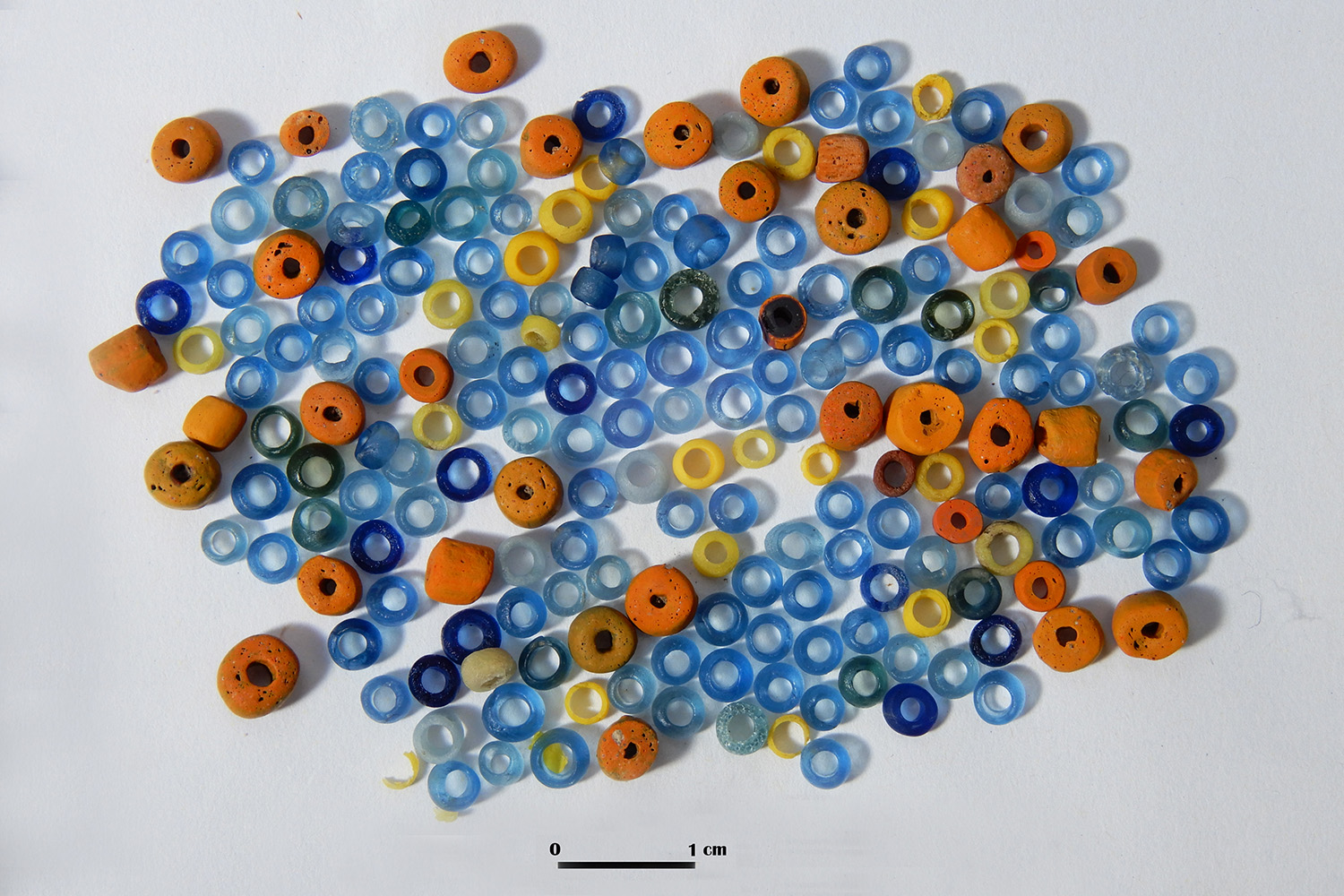

近年,陸續出土的玻璃珠主要分布於北部、東北部的臺北十三行遺址和臺大水源校區遺址、宜蘭淇武蘭遺址和漢本遺址、花蓮花岡山遺址、崇德遺址、支亞竿遺址(金屬器文化層),臺東舊香蘭遺址和卑南遺址(金屬器文化層),以及臺南道爺遺址、道爺南遺址、籬仔尾遺址和屏東龜山遺址等。

臺灣史前玻璃珠出土遺址分布圖。

圖片繪製/馬藤萍

儘管同在臺灣島上,但王冠文也觀察到,各地區遺址出土的玻璃珠會有些許不同,最明顯的差異反映在顏色上。目前出土的玻璃珠,常見的有紅、橘、黃、綠、藍等顏色,其中北部和東北部出土的玻璃珠以藍色系與橘色系為主(十三行、淇武蘭遺址、漢本遺址)。但此現象則少見於東南部遺址,在道爺遺址中更是沒有發現橘色玻璃珠,龜山遺址則僅有一顆橘色珠。「臺南的道爺遺址雖沒有橘色珠,但是在和它鄰近的道爺南遺址有出土少數橘色珠。可以說,橘色珠在南部不是主流,但是不能說完全沒發現。這某部分或許也反映了地域偏好。」

所以在北部和東北部遺址便出現了一個有趣的狀況:其中有不少原本是其他顏色的玻璃珠被重新包上一層橘色,甚至有部分橘色玻璃珠,其實是將不明灰色的廢料透過拉皮上色來充數。從文化角度上來看,當時臺灣北部居民可能有對玻璃珠非橘色不可的特殊愛好。

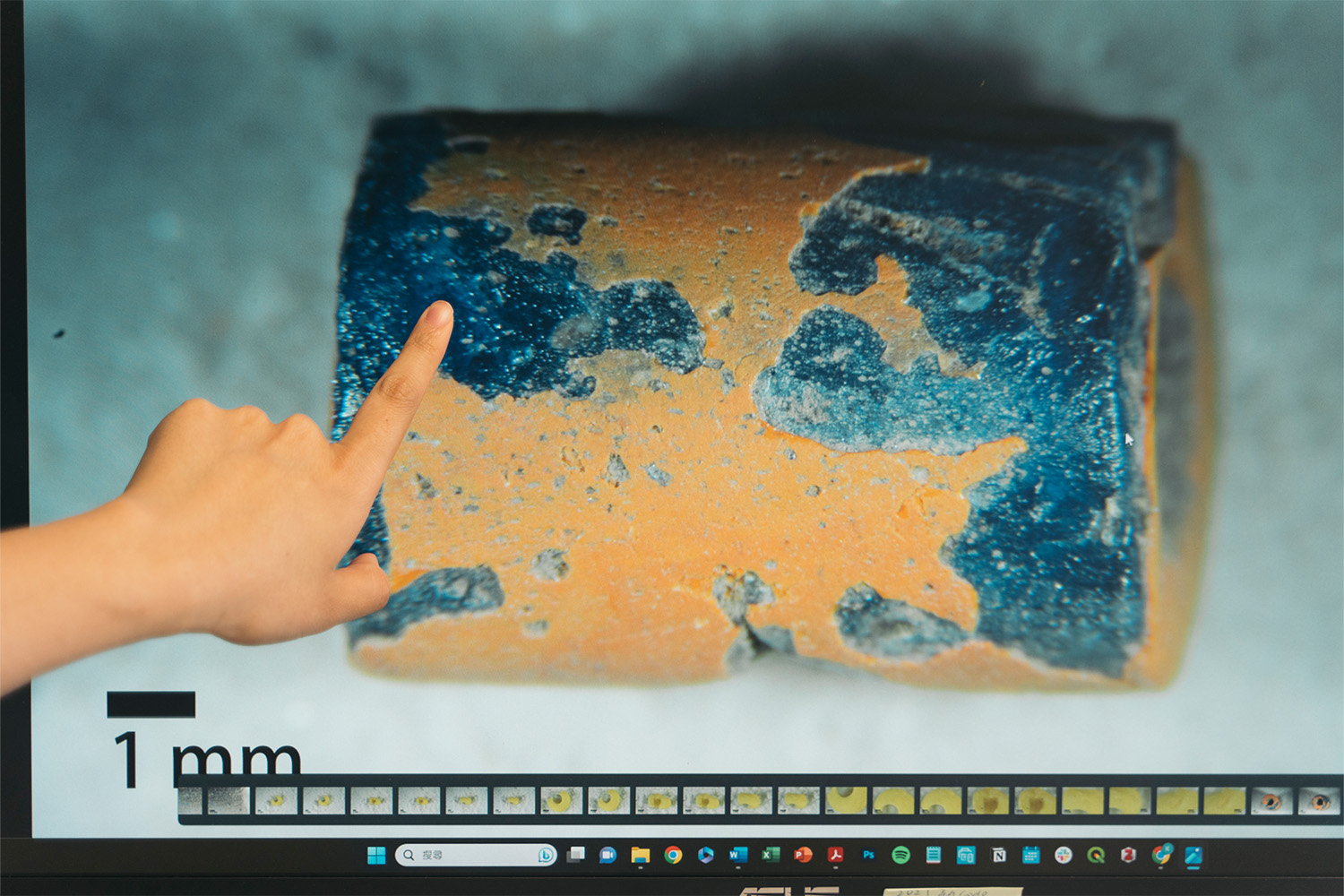

被重新包覆為橘色的他色玻璃珠,出土於淇武蘭遺址。

攝影/張家瑋

王冠文因此認為臺灣玻璃珠所呈現的微區域(micro-regional)差異,代表了當時島上可能存在多個不同的海外互動交換網路。換言之,史前臺灣社會與海外的交流並非單一性的互動,而存在多重尺度的交易網絡。但她也提醒,這些文化與歷史層面的推想,都有待更多的科學分析結果去佐證。

從製造技術到科學分析

然而,僅憑顏色或外觀並無法確認臺灣島上的玻璃珠究竟從何而來。這時,進一步分析玻璃珠的配方就成了解謎關鍵。

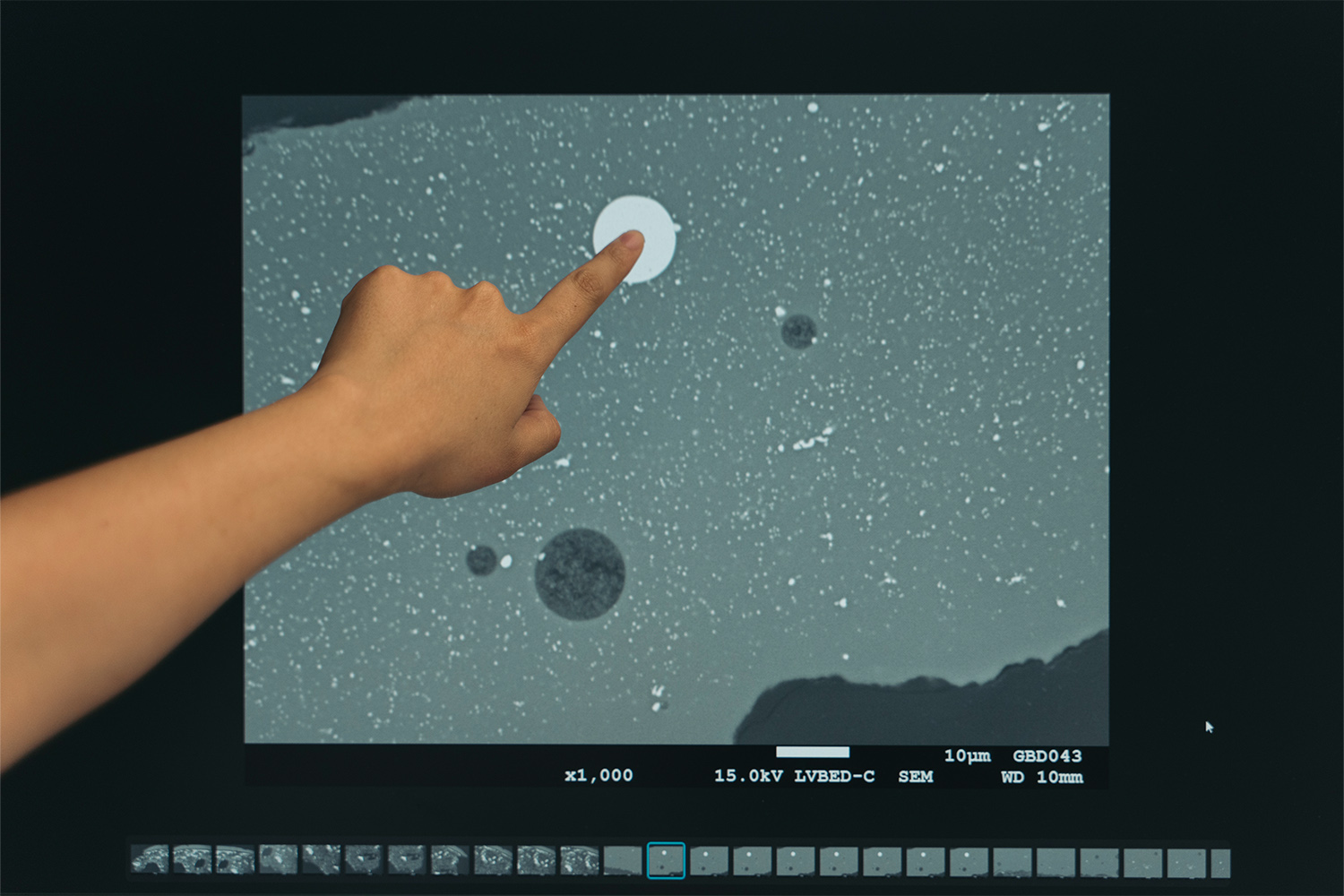

王冠文分享:「這幾年,科學分析方法逐漸受到臺灣考古學界的重視。文物成分分析中常使用的掃描電子顯微鏡搭配能量色散X光光譜儀(SEM-EDS),早先就有學者借助它們來分析淇武蘭等東北部遺址出土的玻璃珠。而我當前的研究,則是更全面的納入不同地區的玻璃珠,進一步論證臺灣與環南海的交換網絡。藉由分析臺灣各地區遺址玻璃珠的成分組成,了解它們的原料配方後,利用這些微結構資訊上的差異,再與海外的玻璃珠做比對。」

將玻璃珠進行切片取樣後,在SEM影像之下,透過電子束與樣本的作用,不同化學組成的區塊會產生特定的亮/暗差異。接著使用EDS,對欲研究的區塊進行更細部的微區化學分析。

將玻璃珠進行切片取樣後,在SEM影像之下,透過電子束與樣本的作用,不同化學組成的區塊會產生特定的亮/暗差異。接著使用EDS,對欲研究的區塊進行更細部的微區化學分析。

攝影/張家瑋

目前已知人類懂得玻璃燒製的時間,可追溯至西元前一千六百年的古埃及與美索不達米亞,隨後這項技術在南亞、中亞、中國、歐洲也陸續出現。只不過各地區的玻璃燒製傳統有各自的發展脈絡,所使用的材料配方與工藝技術也略有不同。

在金屬器時代,與臺灣最密切相關的玻璃產地,分別是南亞、西亞與中國。西亞產出的玻璃珠屬於「鈉鈣矽酸鹽玻璃」,燒製時會使用植物燒成的灰作為助熔劑,這種類的玻璃珠也被稱作「植物灰玻璃」(v-Na-Ca glass or plant ash glass)。至於在南亞的製造的玻璃珠,則是「鈉鋁矽酸鹽玻璃」,使用的助熔劑來自礦物,而被稱作「礦物鈉鋁玻璃」(m-Na-Al glass)。中國燒製的玻璃,則是鉛含量高的「高鉛玻璃」,是自戰國時代即發展出的工藝傳統。

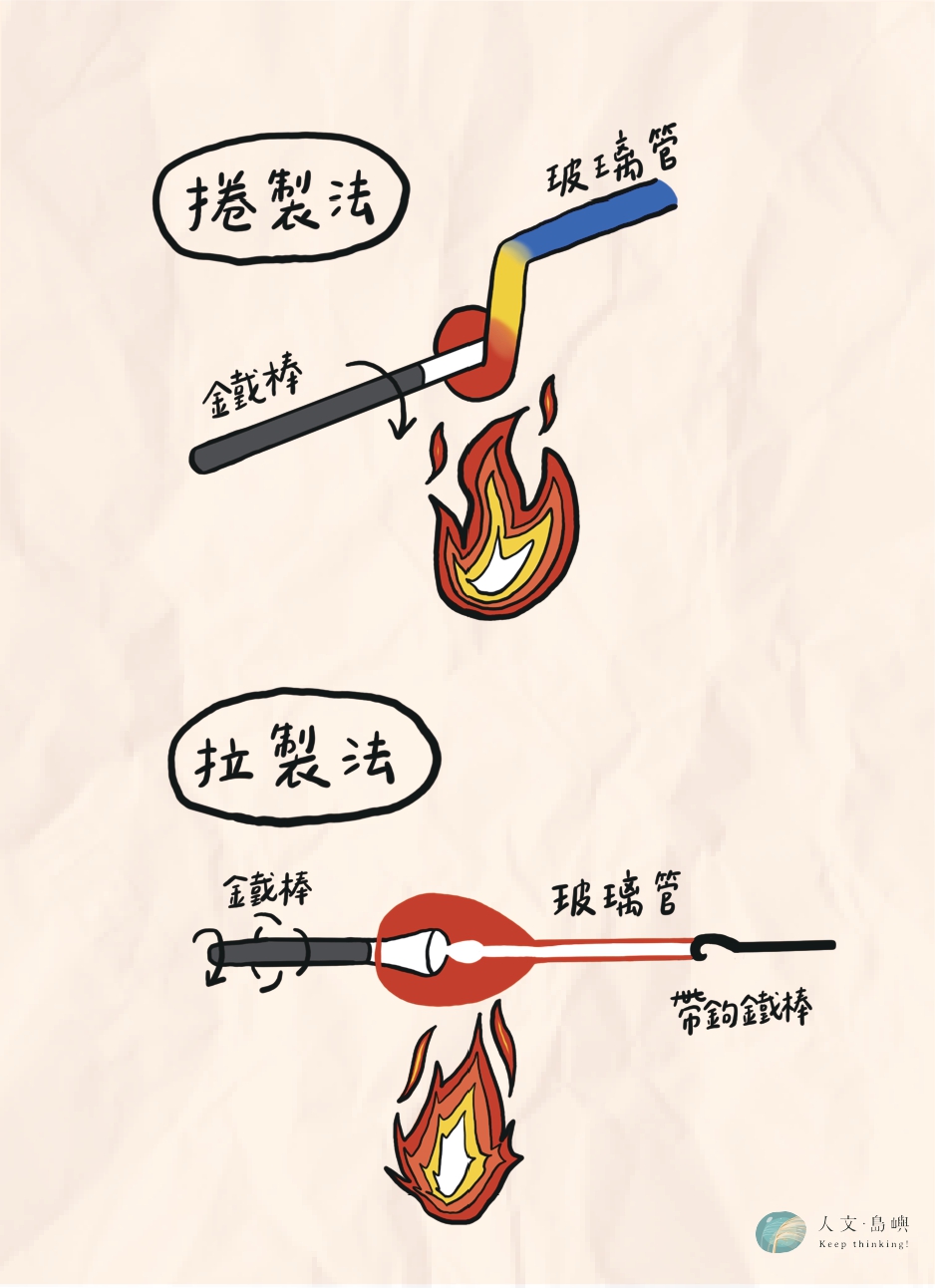

在玻璃珠的製作上,為了做出中空造型的玻璃珠,常見的有「拉製」和「捲製」兩種方法。拉製玻璃珠的製作過程較為繁瑣,需有一名工匠持長鐵棒,不斷將熔爐中的玻璃捲成錐狀,以防玻璃因熔化而掉落地上;另一名工匠則從另一端用帶鉤鐵棒把熔化的玻璃拉成長管,再裁切成小顆的玻璃珠,進行打磨加工,這種拉製法是南亞當地獨立發展出來的玻璃珠製作工藝。

至於捲製玻璃珠的作法就相對容易,工匠直接用鐵棒將熔化的玻璃條捲起,等待冷卻成形即可;捲製法是最常見的玻璃珠製作技術之一,中國、西亞及南亞皆有使用捲製法製作玻璃珠的傳統。

「拉製」玻璃珠和「捲製」玻璃珠的製作示意圖。

圖片繪製/黃敬淇

臺灣「玻璃珠」的身世之謎

在科學儀器的幫助下,王冠文和她的學生確認了幾個臺灣常見的玻璃配方系統:西亞的「植物灰玻璃」、南亞的「礦物鈉鋁玻璃」與中國的「高鉛玻璃」。臺灣金屬器時代早期遺址(舊香蘭、道爺)中的「礦物鈉鋁玻璃」比例較高,形狀多為拉製;中期遺址(淇武蘭、十三行、臺大水源校區、崇德、道爺南、五間厝、籬仔尾、龜山)的「植物灰玻璃」比例開始變高,捲製珠出現的比例也變高;晚期遺址(和平島遺址)開始出現高鉛玻璃製成的捲製珠,「礦物鈉鋁玻璃」與「植物灰玻璃」的比例大大降低。

接續,王冠文也針對不同玻璃系統的化學成分進行討論。「以植物灰玻璃珠來說,由於西亞地區的土壤環境較乾旱,土壤中的含鹽量高;若使用鹽生植物做為原料,便會一併帶入較多的鹼金、鹼土族元素,即這類玻璃珠中的鈉、鎂含量較高。

至於礦物鈉鋁玻璃珠,根據分析結果,呈現『高鈉低鎂』的現象,這是因為使用的原料皆來自礦物,特別是含有較多的長石類礦物,所以鋁和鈉偏高而鎂偏低;臺灣的『礦物鈉鋁玻璃』另外存在『高鋇含量、低鈾含量』的現象,恰與同時期東南亞、南亞出土的礦物鈉鋁玻璃物件有一樣的特色,顯示他們應該來自相似的交易網絡。」

十三行遺址出土的玻璃珠。

十三行遺址出土的玻璃珠。

圖片/王冠文

儘管我們已知植物灰玻璃和礦物鈉鋁玻璃源自不同地區,但有趣的是,它們不僅都出現在臺灣,且都是經環南海交易圈而取得。除了是地域性的客觀考量,加上目前沒有任何證據顯示金屬器時代的臺灣與南亞、西亞有過直接交流。換言之,目前臺灣出土的植物灰玻璃珠和礦物鈉鋁玻璃珠,最初的產地可能分別來自西亞和南亞,再輾轉經東南亞後來到臺灣。

甚至近期在十三行遺址中,王冠文也發現了高含鉛量的玻璃飾品,應源自中國玻璃的製作配方。金屬器時代的十三行遺址,人群密切活動的年代集中在西元五至十世紀,在同時期的東南亞和臺灣其他地區的遺址,高鉛成分的玻璃並不常見,意味著在金屬器時代中晚期的北臺灣,開始有更多中國商人參與進了臺灣的玻璃交換網路中。

隨著臺灣自金屬器晚期進入近代早期後,高鉛玻璃出現的頻率越來越高,玻璃珠的風格也和金屬器時代越來越不同,臺灣的原住民除了與漢人交易,也和西班牙人、荷蘭人有更多的互動,漢人開始在東南亞的玻璃珠交換網絡扮演了重要的角色,因此,近代早期用高鉛玻璃製成的玻璃珠的來源議題,比金屬器時代晚期更為複雜,他們是直接自中國引入,還是先從中國輸出到東南亞後再引進,目前仍待考證。

王冠文總結道:「關於臺灣玻璃珠的研究,已建立了初步的框架。儘管仍有許多疑問需要答案,但從現階段的成果來看,可以確定的是臺灣的史前歷史並非獨自發展。經由分析金屬器時代各遺址玻璃珠的製作工藝、化學配方,我們獲得了堅實的科學證據。幾千年前,臺灣這座小島便在與環南海的交換網絡中,建立起了與世界的連結。」

攝影/張家瑋

攝影/張家瑋

王冠文並非首位將科學分析應用於史前玻璃珠材料的臺灣學者,但她透過玻璃珠的化學成分歸納出不同的生產配方、關鍵微量元素等的差異,讓各文物的科學數據不再彼此孤立。經過與跨國考古資料的嚴謹比較後,能有更系統性、更科學的分類基礎、時間與空間等資訊,提供其他研究者進一步探索玻璃珠的文化與社會意涵,以及史前臺灣的海外交流。

「或許,不只是玻璃珠,未來也可能發現其他文物也有相同的特色——反映臺灣與海外的互動關係。」當前,除了持續補足玻璃珠的科學分析數據,王冠文也與其他學者合作,著手其他史前工藝品,如同樣來自海外的紅玉髓珠,以及十三行與漢本遺址的青銅器工藝等。希望持續以科學方法,完整我們對史前臺灣社會生活的認識。

採訪撰稿/謝重斌

攝影/張家瑋

編輯/馬藤萍

研究來源

王冠文(2021)。由玻璃質文物談蘭陽平原近現代的區域互動:化學成份、微結構與同位素分析(新進人員研究計畫)。

王冠文(2023)。〈台灣金屬器時代玻璃器研究回顧與展望:從淡水河到立霧溪〉。2023年新北市國際考古論壇-古代東亞海路交流探究」,新北:新北市立十三行博物館。

王冠文、李坤修、陳光祖、飯塚義之、Caroline Jackson(2018)。由舊香蘭遺址玻璃質遺留的原料及工藝談玻璃珠的交換。《考古人類學刊》, 89期 ,頁57-91。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。