提到「原住民族」,我們或多或少會有:「臺灣目前有多少原住民族群?」抑或「原住民族的範圍大致在哪裡?」等概念,不過,無論是族群分類還是領域分布,皆涉及意識、政治、歷史、文化差異等複雜因素,台灣原住民族由早期的九族,至今官方認定的十六族,族別社群認同始終在「轉變中」(in transit)。

國立中山大學外國語文學系教授黃心雅研究北美與太平洋原住民族生命書寫,涵蓋的範圍相當寬廣。美國政府承認粗估約 326 個聯邦印地安人保留區(federal Indian reservations),共574部族(tribes),其中最大的是納瓦荷民族(Navajo Nation),保留區面積約 1,600 萬英畝,位於美國西南部。

黃心雅的研究計畫範圍從北美到大洋洲,看似離臺灣很遙遠,但宏觀來看,臺灣也在太平洋島鏈上,處於重要的位置。

圖片來源/黃心雅提供

根據美國人口普查局(the U.S. Census Bureau)2021年調查,美國印地安及阿拉斯加原住民族有720萬人,佔美國總人口2.2%,這並不包括佔美國總人口數0.5%的夏威夷群島及其他美屬太平洋島嶼的原住民族,以及無數往來墨美邊境未被承認的原住民人口。

更重要的是,美國原住民族的認同過程充滿「血液」迷思,黃心雅提及美國聯邦政府試圖透過「印地安血液成分證明」(CDIB, Certificate of Degree of Indian Blood)為「印地安人」驗明正身,由「血液圖譜」(blood quantum)裁定「純血」原住民族。

結果卻揭露當今純種美國原住民族所剩無幾的事實,黃心雅說:「美國建國五百年來,歷經傳染疾病、戰亂災難與大屠殺,時至二十世紀初,純血印地安人所剩不及千分之二。在聯邦政府政策操作下,原住民血液稀釋對原住民認同造成莫大的威脅,可說是以血液分化的迷思遂行其宰制原住民之實。」

1887年的《土地分配權法案》(the General Allotment Act)認定擁有二分之一以上印地安血統的印地安人方可領到部落中160英畝的土地(女性除外),以分化/排除(fraction / exclusion)邏輯,將剩下的部落土地劃歸為白人所有,自1887年以迄1934年,《土地分配權法案》實施不到50年間,原住民部落共有的土地便「合法地」從1億3800萬英畝銳減至4800萬英畝。

對此,當代原住民書寫如奇奧瓦族(Kiowa)莫馬代(N. Scott Momaday,1934-)的回憶錄《名字》(The Names: A Memoir,1976)以及奇加索族(Chicasaw)荷根(Linda Hogan,1947-)《觀照世界女子: 原住民回憶錄》(The Woman Who Watches over the World: A Native Memoir,2001)紀錄了原住民族血液與歷史記憶的糾葛。

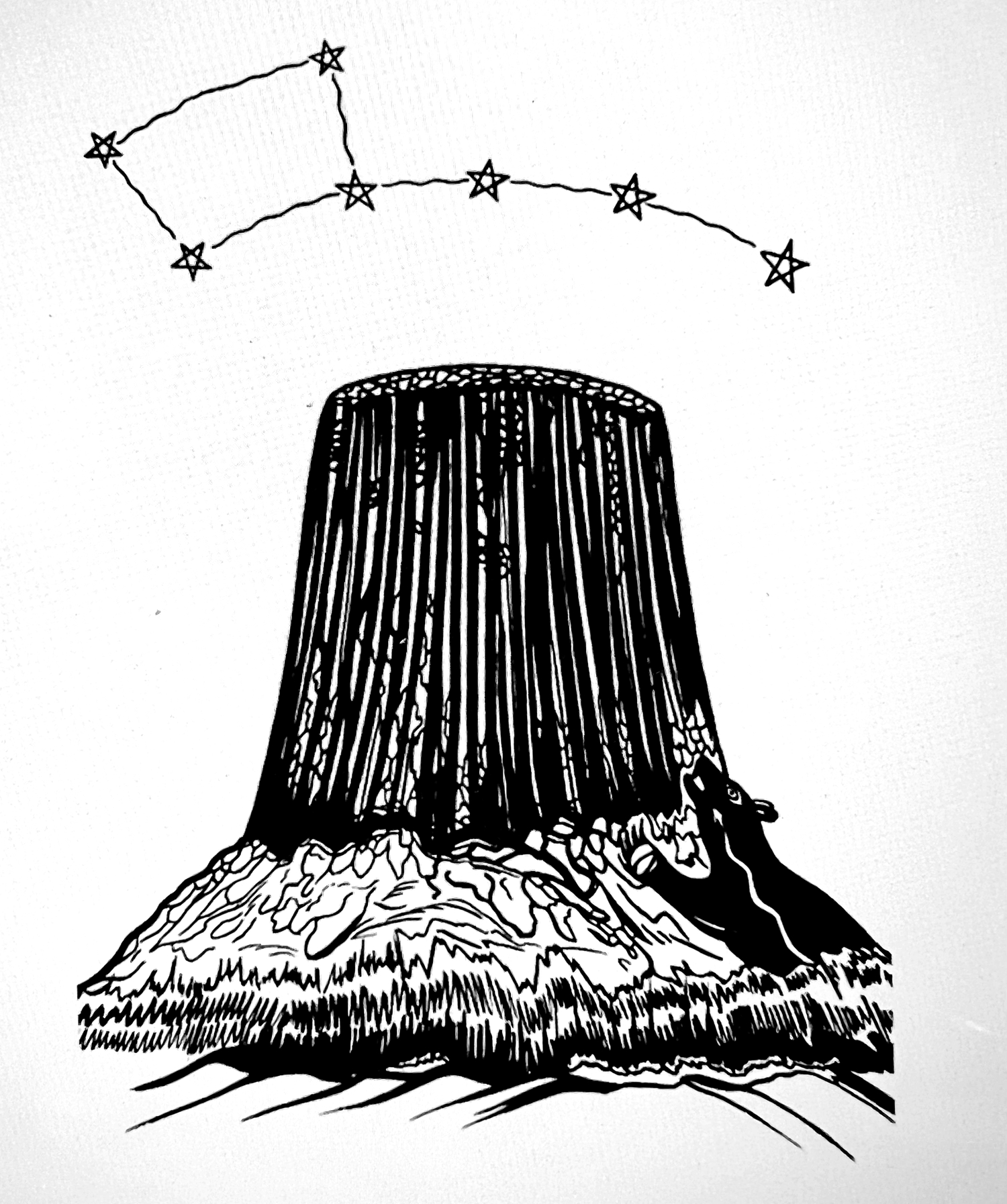

黃心雅提到,《名字》表達原住民面對自己身世被化約為分數的「印地安血液」之無奈、失落與創傷。詩人走一趟返鄉之旅,用蘊涵部族土地記憶的名字,取代血源分類的名字。莫馬代的族名「鄒愛塔立」(Tsoai-talee),族語意指「岩樹」(rock tree),是部落先祖原居黑山的地名,今日的塔山國家紀念區 (Devils Tower National Monument)。美國聯邦政府以印地安血源之多寡(degree of Indian blood)杜撰造冊,規範原住民認同,莫馬代說了部落起源的故事,反寫印地安血液迷思,「名字」與「原居」故土貼和,「濃於血」之土地記憶成為維繫原住民生存的基因。

原住民族生命書寫

對於原住民族文學或文化的印象,大多跟「口述傳統」有關。現在提到「生命書寫」四個字也許會聯想到「自傳」(autobiography),西方正典或文學典律明確劃分這樣的文類。

但黃心雅提出質疑:「原住民族書寫自己的生命故事,也能夠用西方的文類劃分嗎?答案應該是否定的。」原住民族對於生命與土地的想像,呈現全然不同於西方現代性的世界觀,殖民者踏上美洲大陸後,以書寫文化收編原住民族世界,視沒有文字的原住民為等待教化、前現代的野蠻人。

於是,黃心雅研究「原住民族生命書寫」,期望逆寫殖民者對於原住民族的掠奪行為,將重心移回原住民族豐富的生命書寫形式,她堅定的說:「原住民族文學的生命敘述中,充斥面對死亡、離鄉和殺戮的心理掙扎,又呈現截然不同的生命內涵與觀照,其生命故事超越現代性及以人類為中心的歷史大敘述。」

原住民族的書寫與土地和生活息息相關,他們對於生命的想像往往和環境緊密相連,建立在多元、關係、地域的基礎上。例如著名的阿尼西納貝(Anishinaabe)原住民族作家薇諾娜·拉杜克(Winona LaDuke,1959-)之《至我所親》(All Our Relations: Finding the Path Forward,1999),認為原住民親屬關係包含土地及居住在土地上的動植物,甚至岩石也都有生命。

「對於原住民族而言,萬物或不同物種間是互相依存的。眾生互為緣起(interdependency),也就是在土地、海洋、星球上的生物,都能劃進『親人』的範疇。」黃心雅接續解釋道,當代生態論述談「多元物種」(multi-species),人與萬物連結的範圍稱為「多物種聯繫」的社群,長久以來,這已是原住民文化的核心,包含原住民族對於自我、地域、甚至是殖民歷史的觀照。

作家薇諾娜·拉杜克。

圖片來源/wiki

原住民族生命故事強調社群自我(communal self),自我的意義落實在家庭、族系與部落情境當中,不僅是關係(relational)網絡再現,也是參與社群的實踐。如此再現的原住民族生命書寫,便是在家庭和社群、傳統和文化、區域歷史和地景中,為疏離的身心找到安頓的處所。

黃心雅說:「原住民族書寫中,真正的人(real people)必須從人的社群擴大(scale up),對地域、海域、或周圍環境生態的連結,結合親族傳承與社群的意義,將星球環境以及生活其中之萬物涵蓋進來。」

她隨即舉例,莫馬代《雨山之路》(The Way to Rainy Mountain,1969),提到祖母的故事來自於「血脈的記憶」(blood memory),身體基因呼應土地記憶,將族裔及土地連繫在一起,形成「環環相扣的神聖輪環」(sacred hoop)。

莫馬代的《雨山之路》中有關塔山傳說的畫作。

圖片來源/黃心雅提供

另一方面,曾多次造訪臺灣的作家荷根以對水、大地、骨血、沉默與文字的沉思來面對失落,以記憶的廣度與深度,連結祖先的苦難與受折磨家族的創傷。她曾提過:「我們和那些與我們流著相同血液、有著一樣命運的族人同眠共枕,因而承襲了他們的歷史。」

原住民生命書寫也常以詩歌的形式出現。美國西南方阿哥瑪部落(Acoma)詩人歐提茲(Simon Ortiz,1941-)的詩歌〈最終解決方案:工作,離去〉(“Final Solution: Jobs, Leaving”),書寫詩人對於父親在鐵路道班勞動的反思,詩中提到,火車從原住民的土地呼嘯而過,如同穿越他們的「心、骨、肌膚、血肉」,藉此比喻有如斷骨、切膚之痛的感受。

詩名「最終解決方案」,意義深重。二次世界大戰期間,希特勒的納粹德國以亞利安民族的優越論,對歐洲猶太人發動種族滅絕計劃,其「最終解決方案」(Final Solution)以勞動之名,行種族屠殺之實。黃心雅強調,歐提茲以一封家書翻轉「最終解決方案」的意涵,轉化被屠害的族群為堅韌存活的發聲主體:「他們的解決方案是力量。用心、用血、用骨氣、用肌膚、希望和愛,凝聚成最大的力量。」「心、血、骨、膚」貫穿全詩,是勞動的原住民族延續的基因符碼,也是跨越人種與土地親密關係相連。

從跨國(Transnational)到跨原住民族(Trans-Indigenous)研究

學者查德威克‧阿倫(Chadwick Allen)曾質疑當代民族國家的地理疆界,認為人類應該突破有形限制,聚焦於種族間的關係。他以「跨原住民族」(Trans-Indigenous)的概念提供了全球原住民族文學研究的方法論。

黃心雅指出,美國原住民族的歷史早已涵蓋多元的跨國元素,因此她從「跨國」轉向「跨原住民族」,並由陸地移轉至海洋:「人們應該重新認識所居的星球,例如,在中山大學所在的西子灣,我們應該說『太陽下海』,而不是『太陽下山』;地球70%是海洋,所以earth(地球、土地)似乎不是正確的稱呼,而是planet(行星)。」

海洋是物種起源與消逝的地方,是通道,是前往另一座島的方式。

攝影/張傑凱

在環保或經濟新聞中常提及的太平洋,除了是強國競逐的經濟場域,同時也承受人類的廢油和放射性物質毒害。黃心雅從太平洋原住民族文學中體認到,海洋必須擁有更廣闊的定位,她說:「海洋與島嶼研究已然是當今的顯學。因為陸地中心主義的影響,人們經常把海洋當成阻隔,於是島嶼變得遙遠又孤單。但對於大洋洲的島民而言,海洋是通道,是前往另一座島的方式,又跨越部族與國家,成為人類與多物種互為主體之生命共同體。」因為航海需求,亙古以來,島嶼原居民族傳承精緻的船藝技術,發展出複雜的天文、水文、星象知識體系,這些都是與以陸地為中心的國家相差甚遠的文化。

在臺灣,達悟族作家夏曼‧藍波安(1957-)即以海洋視角書寫生命故事。他在近作《大海之眼:Mata nu Wawa》(2018)中提到:自小在教科書裡看到的總是被切割的太平洋,直到四十八歲從拉洛東咖島(Rarotonga)買回一幅以太平洋為中心的大洋洲世界地圖,才真正有了「太平洋的尊嚴」,這樣的尊嚴也是人類所應共享的人(自然)權尊嚴。夏曼‧藍波安的世界是「一個島接一個島在大洋洲,他們皆有共同的理想,便是漂泊在海上,在自己的海面,在其他小島的海面,去追逐內心裡難以言表的對於海的情感。」(《黑色的翅膀》,1999)

夏曼‧藍波安的拼板舟(tatala)。

圖片來源/黃心雅提供

夏曼‧藍波安從飛魚的角度書寫生命,人類與飛魚之間互惠的關係正是族裡的傳承,也代表人類與非人類之間生態連結的依存性。達悟人注重生態平衡,維繫海洋物種多元,飛魚季節黑潮帶來溫暖的海水,也帶來不同的魚群,更是他所強調的「沒有海洋,你就沒有魚,你也沒有智慧。」

從北美到大洋洲,黃心雅以北美原住民研究累積的方法和取徑,反觀自我所處的文化情境,開展「相關詩學」(poetics of relevancy),由原住民文學與美國研究跨國想像的折衝處切入,超越陸地的囿限,結合北美與太平洋(跨)原住民研究,形塑跨洋結盟關係,鬆動跨國研究之國族想像,也為當今人類中心思維所造成的生態浩劫,找尋未來可能的出路。

黃心雅從「原鄉/離散」、「創傷/記憶」、「原住民/人類世」及「跨原住民性/復振」四個面向,反思殖民歷史之衝突與抗拮,形塑原住民主體位置、地域思維與能動,出版《離散‧記憶‧復振:跨太平洋原住民書寫與實踐》(2022)。

圖片來源/書林出版社提供

採訪撰文/顏正裕

編輯/張傑凱

黃心雅(2011)。接觸場域:原住民經驗的(跨)關係研究──想像跨原住民族的太平洋。國科會專題研究計畫 (一般研究計畫)。

黃心雅(2014)。廣島之後:跨太平洋(原住民)文本中的輻射生態。國科會專題研究計畫 (一般研究計畫)。

黃心雅(2017)。跨太平洋原住民文本中的人類世想像。國科會專題研究計畫 (一般研究計畫)。

黃心雅(2022)《離散‧記憶‧復振:跨太平洋原住民書寫與實踐》。台北:書林。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。