「其實我一開始並不是研究共和主義」,坐在幽靜的研究室裡,中央研究院特聘研究員暨人文社會科學研究中心主任蕭高彥悠悠地說,「踏入共和主義的研究領域,乃是機遇使然」。

1993年,蕭高彥以黑格爾(G. W. F. Hegel,1770-1831)為論文主題,獲得耶魯大學政治學博士學位。返臺初期,他關注較多的是當時西方當代政治理論的顯學:社群主義(communitarianism),批判自由主義巨擘羅爾斯(John Rawls,1921-2002)早期理論過份著重程序正義、建構普遍性的正義原則,忽略了個體與社群在自我認同方面的交互構成性。

直到1996年左右,他應邀評論清華大學哲學研究所張旺山教授的論文〈由「國家理性」思想論近代國家的發展與本質〉。「那篇文章把德國學術傳統對馬基維利的詮釋與國家理性論的關連做了系統性整理與深入的分析,讓我產生相當大的興趣,覺得可以暫時告別當代理論,回去鑽研政治思想傳統」。

於是,蕭高彥從馬基維利(Niccolò Machiavelli,1469-1527)著手,在1998年發表〈馬基維利論政治秩序──一個形上學的考察〉。這篇文章,是一位年輕學者研究興趣的轉向,也是他投入共和主義研究,十五年後出版《西方共和主義思想史論》的起點。

蕭高彥從馬基維利出發,投入西方共和主義研究,將積累十五年的成果寫成《西方共和主義思想史論》。

攝影/汪正翔

以共和為名:歷史悠遠的「共和主義」

共和主義(republicanism)作為西方政治思想傳統中歷史最悠久的觀念之一,現今也有許多國家以「共和」為名,但究竟什麼是共和主義?回答這個問題前,蕭高彥先提到,「1970年代以前,英語世界的政治文獻中,除了『美國共和黨』之外,其實很少出現『共和主義』這個詞彙」。

原因在於,十九世紀中葉起,社會主義以「平等」大旗與自由主義對峙而產生廣泛的影響力,共和主義則暫時告別政治論述舞台。直到1960年代後期,西方廣泛的社會運動(民權、反越戰、學生運動等)暴露了當時自由世界的政治社會問題,新的論述風起雲湧。1970年代起,劍橋學派則以新的歷史視野重新建立共和主義的思想遺產與當代意義。

共和主義,完整的表述是「公民共和主義」(civic republicanism)。其中,republic源自拉丁文的res publica。「res publica原始的意思是『公共的事務』,也就是政治的事務必須是公共的事務,由公民之間基於平等地公開討論」。

蕭高彥指出,共和思想在1970年代中期逐漸復興,來自於自由主義和社群主義的論戰背景。尤其劍橋學派的史金納和波考克,分別提出開創性的歷史分析。

攝影/汪正翔

蕭高彥提到,劍橋學派學者波考克(J. G. A Pocock)將共和主義的起源追溯自希臘先哲亞里斯多德(Aristotle,384-322 B.C.)。在希臘,家庭由夫妻、父子、主奴等三種支配關係交織形成。家庭中的「家父長」,作為城邦生活中有餘裕在公共領域討論政治的「公民」,「所以res publica不是在家庭發生,是在公共的場域」。另一位劍橋學派學者史金納(Quentin Skinner)則強調羅馬法關於「自由人」的界定,以及人文主義傳統對共和主義的影響。

從古典到現代,共和意義的轉移

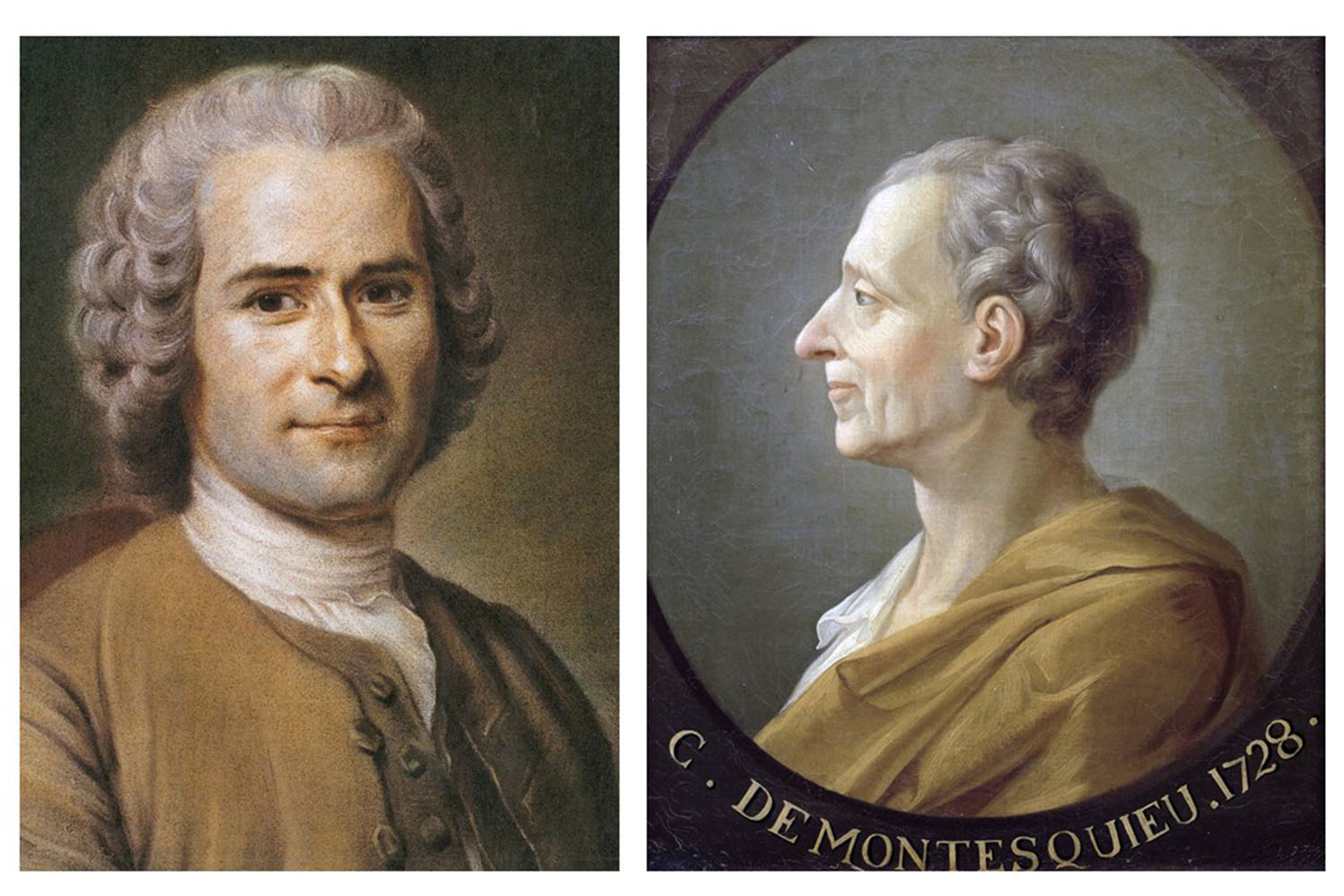

翻開《西方共和主義思想史論》,蕭高彥從古希臘的亞里斯多德、古羅馬的西塞羅(Marcus Tullius Cicero,106-43 B.C.)、義大利的馬基維利、法國的孟德斯鳩(Charles-Louis de Seconda Montesquieu,1689-1755)、盧梭(Jean-Jacques Rousseau,1712-1778),寫到德國的黑格爾、當代的漢娜∙鄂蘭(Hannah Arendt,1901-1975)、史金納等。不只串連出一條悠長的共和主義系譜,也揭示了共和主義從古典到現代的意義轉移。

蕭高彥說:「古典共和主義的重要原則就是『混合憲政」(mixed constitution)」。亞里斯多德的時代,城邦存在貴族、平民等不同階層,「混合憲政」是為了調和彼此的力量,透過制度安排與政治官職的輪替,創造公民參與審議的同等機會,以期共同追求公民良善幸福的生活、實現政治德行。

然而,從古典到現代,共和主義的內涵產生了巨大變化。其重要的分水嶺,發生在布丹(Jean Bodin,1530-1596)到霍布斯(Thomas Hobbes,1588-1679)所代表的現代國家形成的時代。十六世紀法國思想家布丹提出「主權」(sovereignty)概念,作為國家至高無上、不可分割的政治權力。蕭高彥說:「至高無上,意指一種高於實證法律的絕對性,且不再基於上帝的意志,成為開創政治現代性的分水嶺」。

從此,「主權」取代了「混合憲政」,共和主義也由此產生新的意涵,並發展出兩個系譜:以盧梭為代表的激進的「民主共和主義」,以及以孟德斯鳩為代表,強調法治觀念、權力分立的「憲政共和主義」。這兩條系譜雖然都肯定自由的價值,但對於如何確保自由卻有不同見解。民主共和主義重視政治自由的實際行使,憲政共和主義則強調行使自由不可或缺的法治與制度架構。

盧梭(左)與孟德斯鳩(右)分別推動現代共和主義的新進程。

圖片來源/維基百科、維基百科

蕭高彥提到,盧梭高舉以人民為主體的旗幟,當一切法律依據普遍意志(general will)而產生,這個國家就是共和。「聽起來很抽象。簡單來說,因為社會契約需要所有公民的參與,雖然盧梭沒有說民主,但實際上是基於新的主權邏輯,產生以人民為主體的民主共和制」。

至於從孟德斯鳩延伸至1789年美國立憲的這一條系譜又該如何看待?蕭高彥說:「美國立憲時是共和的,它要有權力分立和代議制度,這是從孟德斯鳩而來」。

值得一提的是,孟德斯鳩在《論法的精神》(De l’esprit des lois)中,「共和」所指的仍是古典城邦的共和政體,然而在美國立憲之際,開國元勳麥迪遜(James Madison,1751-1836)巧妙地在《聯邦論》(The Federalist Papers)第10號中,通過概念置換,將孟德斯鳩對三權分立憲法與代表制的論述,轉變成名為「擴大共和」(extensive republic)的憲政制度,有別於古典的「純粹民主」,重新界定了現代共和的意義。

蕭高彥指出,這個意識型態的轉變,以往比較少人注意,也印證了政治的爭論時常需要經過重新界定(redefine)而進展。甚至,跳脫共和主義的傳統,我們還是可以提問:什麼是現代國家?是民主國家,還是憲政國家?「這是兩個不一樣的東西,在法國大革命之後,這個問題變得很重要,因為民主有民主的問題,憲政也有憲政的不足,如何互補成為政治理論的核心議題」。

以劍橋學派之眼,重新詮釋馬基維利

回到撰寫《西方共和主義思想史論》的起點,談起西方歷史上最具代表性的共和主義思想家,蕭高彥想了想說:「馬基維利還是具有關鍵的地位,而且怎麼看馬基維利是一件複雜的事情。在研究馬基維利的過程中,我也慢慢確立了我的詮釋是從共和主義的角度」。

馬基維利的思想內涵,在政治思想史的研究領域中始終眾說紛紜。尤其他的《君主論》(Il Principe)與《李維羅馬史疏義》(Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio),兩本著作中近乎牴觸的理念差異,讓他極具爭議性,也讓後世衍生出各種詮釋方式。

文藝復興時期的義大利思想家馬基維利,以「現世」為導向,挑戰基督教的倫理觀與古典自然法,在當時掀起巨大波瀾。

圖片來源/維基百科

重新詮釋馬基維利思想,讓逐漸被遺忘的共和主義在1970年代重回當代討論。尤其,劍橋學派認為,政治思想是理論家基於歷史脈絡及環境的產物,不應被視為抽離的、普遍智慧的展現。蕭高彥特別舉出馬基維利《君主論》最著名的第十八章為例:

君主必須懂得怎樣善於使用野獸和人類所特有的鬥爭方法……君主既然必須懂得善於應用野獸的方法,他就應當同時效法狐狸和獅子。……君主必須是一頭狐狸以便認識陷阱,同時又必須是一頭獅子以便使豺狼驚駭。

這就是馬基維利知名也飽受爭議的「獅狐哲學」。蕭高彥說:「如何真正的『理解』這個文本?史金納指出,要詮釋馬基維利的這段話,必須回到西塞羅《論義務》(De Officiis )的古典論述」。

西塞羅認為,「正義」和「誠信」是維護人類社會的自然基礎,即使在危難的時刻,人也不能採取獅子的力量或狐狸的狡獪,否則會破壞秩序維繫之基石,「所以馬基維利的說法是意有所指」。他跳脫出羅馬人文主義傳統,轉而頌揚君主的「力量」與「狡詐」,革命性地將政治從宗教與自然法中解放出來,為政治的現實性劃下新的領地。

衝撞或統攝?站在關鍵位置的思想家們

蕭高彥的筆貫穿古今,在他看來,這些在時代洪流中翻滾的思想家們起了什麼樣的關鍵作用?他認為,「思想家大致可以分為兩種。馬基維利及盧梭是『衝決網羅』式、突破性的思想家。他們的衝撞會讓時代往前走。另一種是體系型的思想家,例如亞里斯多德和黑格爾,他們運用深邃的哲學智慧來系統重構時代精神」。

黑格爾將當代知識系統化,在紛亂時代中尋求統攝,調解家庭、市民社會、理性國家等各種制度成為一種整體性的倫理生活,同時尊重個體性。「有人說,在亞里斯多德和黑格爾之後,很難做政治哲學,因為以詮釋世界的方式而言,他們的系統極難超越,所以在後黑格爾時代,青年馬克思會主張『哲學家們只是用不同的方式解釋世界,而問題在於改變世界』」。

因為研究黑格爾而踏入政治思想的領域,蕭高彥卻笑說:「雖然我的個性沒有太衝撞,但我更喜歡研究衝決網羅型的思想家,不過我總是努力將這種理論『系統化』,大概還是受到體系型思想家的影響」。

從實質取向到研究方法:劍橋學派的影響與發酵

二十多萬字的《西方共和主義思想史論》,是蕭高彥十餘年研究成果的積累。回望這段路程,他認為這本書記錄下劍橋學派對於歷史的理解和實質取向,在當時如何影響了他。

2013年之後,蕭高彥投入另一本專書寫作,即將付梓的新書超過五十萬字,暫名為《探索政治現代性:從馬基維利到嚴復》。他發現,劍橋學派的另一個影響正逐漸發酵,那就是比較政治思想的研究方法。

尤其當他閱讀中國思想典籍時,劍橋學派尋找文本意旨方法,產生了重要的作用。例如他讀清末張相文(1867-1933)翻譯孟德斯鳩的《論法的精神》(張相文譯為《萬法精理》),「他把所有孟德斯鳩運用的『君主制』(monarchy)一詞都翻成『立憲』,這是很令人驚訝的,嚴復在他的譯本《法意》也提出批評。但我們讀這些譯本時要非常仔細,如何『理解』這個譯筆的意旨?」

孟德斯鳩於1748年出版的《論法的精神》(De l’esprit des lois)。後由清代張相文翻譯為《萬法精理》、嚴復翻譯為《法意》。

圖片來源/維基百科

其中的原因在於,當時的譯本尋求為「立憲」奠定理論基礎,所以張相文運用概念置換來「界定」立憲,而由於孟德斯鳩的君主制概念著重君主需尊重基本法,並通過議會等中介團體來治理,翻譯為立憲並不突兀。嚴復雖然對此頗有微詞,但他本身討論立憲的案語也無法跳脫孟德斯鳩的君主制概念。

雖然從嚴格的思想史角度而言,孟德斯鳩對憲政主義的貢獻應在於提出三權分立的憲法與代議制。但在研究思想史時,史家的主要任務並非判別歷史人物是否「真正理解」其所運用的概念,而是深入分析他們如此運用概念的「理由」。

一如史金納認為,所有政治思想的文本都是意識形態場域中的一種介入(intervention)。「某些抽象理論的橫空出世,不應該把它視為某種永恆智慧的展現,而要了解那些作者在寫作時,是一個行動與交火(engagement)」。

將實踐意圖存而不論的政治思想寫作

從西方寫到東方,蕭高彥筆耕不倦,他說寫書是人文社會科學的論述傳統,也會是他未來的研究節奏。

經過數十年政治思想史的觀照,他也有一番感觸,「我慢慢理解到很多研究是戴著有色的墨鏡。但最重要,也最難克服的,是當『概念』變成歷史解釋的『架構』時,研究者就像戴上濾鏡。一旦戴上濾鏡,所有思想史的詮釋就會成為思考的框架(framing),當框架形成『思考取向』,濾鏡就很難拿下來了,甚至連詮釋者也未必自知」。

舉例而言,當代自由主義思想家以撒・柏林(Isaiah Berlin,1909-1997)在冷戰時期提出了著名的「消極自由」(negative liberty)與「積極自由」(positive liberty)區分,主張唯有前者所提出的自由觀念(「免於干涉」)才是自由主義的真諦,其它各種「積極自由」觀念(包括共和主義所主張的政治自由)都有可能造成壓迫個人自由領域的不良後果。

這樣的自由觀本來可以做為理解自由主義傳統的參考,但是如果把它當成真理或不變的尺度,用來衡量思想史中各種各樣的自由論述,那麼它自身將會成為一個框架與濾鏡,形塑(甚至限縮)了研究者對十八世紀啟蒙運動以來各種各樣自由論述繁複性格的理解可能。

完成《西方共和主義思想史論》後,蕭高彥仍筆耕不倦,他提到著述是社會科學的論述傳統,也會是他未來的研究節奏。

攝影/汪正翔

以史為論,是否也反映了作者的意識形態和政治性格?蕭高彥不否認他對共和主義的研究乃基於一個終極關懷,就是為臺灣所珍視的民主爬梳一些有別於自由主義與民主理論等主流思潮的另類思想資源。但他說:「我未必是一位共和主義者,也不是在鼓吹共和主義(不管是馬基維利的政治秩序創建論、盧梭的激進民主共和論,或孟德斯鳩的憲政共和論述)。它們對我來說,就是歷史場域中,為什麼形成和怎麼形成的問題。現代學術書籍在理論場域應維持客觀性,強烈的實踐意圖反而輾傷理論的可能性」。

未來,他還是走在政治思想的研究道路,繼續悠遊著述,「將自己實踐意圖存而不論,只維持在終極關懷層次,並盡量如實地還原思想家的意旨」。至於如何「運用」這些理論與歷史分析,那其實並非作者,而是讀者的課題。

採訪撰稿/許文薰

編輯/黃詩茹

攝影/汪正翔

蕭高彥(2013)。西方共和主義思想史論。臺北:聯經出版公司。本書獲科技部人文及社會科學領域「2020最具影響力研究專書」。

蕭高彥(2013)。社會契約、歷史與現代國家觀念發展史(行遠專書寫作)。科技部(原國科會)專題研究計畫(學術性專書寫作計畫)。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。