土者,敦厚也:連結萬物與意義

我們身處這個繽紛的世界,隨著四季氣候的運行,自有一套變化流轉的機制。從今日科學的眼光而言,或許可以用大氣科學、化學變化及天文物理學解釋,然而中國思想中向來不存在純粹物質性的世界,人與世界的關係也從來不是客觀的科學便能足以充分說明。儒者尤其相信,人與他者、萬物的關係,始終有「感性」在其中,於是人對世間、自然的關懷,在中國思想的格局之中,便是出於感性的自然而然。

清華大學哲學研究所教授楊儒賓指出,儒學以往被建構成一個強烈的心學傳統,一方面,它是中國思想的特性,卻也成為一種限制。儒學第三系的出現彌補了這個限制。所謂的儒學第三系,是在宋明程朱理學與陸王心學之外,另闢蹊徑的新儒學思想。除立足於「天道─人性」主體的超越性,同時也關注自然世界的道之意義。無論是以「五行」、「陰陽」或「氣」連結超越世界與生活世界,都有一個共同的認知:「道不只在心性中,還會在天地萬物顯現出來。」

儒者所見的「道」是一切價值的根源,而他們所見的世界則是一個充滿價值的世界。「道之顯者謂之文」,道透過物顯象於世界。「物」包括構成世界的萬物,但金、木、水、火、土尤為重要,它們構成的五行系統,全都是自然世界的物象,同時也具有價值的內涵。例如從「土」連結到「敦厚」,「火」代表「光明」,而「金」則有「正直」的內涵。

照片來源/Pixabay

正是因為世界的繽紛萬象都有其意義,意義深潛在物象之中,它只需要被呼喚出來,語言是呼喚者。命名事物的語言,不僅是客觀的符號系統,同時也承載著天道的內涵,語言這種顯現事物的功能,顯示出「存在即是價值」的思維方式。 因此,楊儒賓也特別關注儒家思想中的語言與象徵,而文化哲學便由此開展而來。

打破語言限制,重拾可能性

語言是建構文化的基礎,不但人與人溝通需要語言,人類知識的傳承、對於社會的各種經營,都是語言的活動。語言有工具的功能,但語言不僅是工具,它是精神的分身。然而,語言如同一把雙面刃,能夠承載意義,卻也限制了意義:當事物透過語言被認知、理解的同時,這些事物的意義也就在語言的老化中,失去了其他可能性。每當文化發展停滯甚至出現疲態,歸根究柢,便是價值思考陷入單向、死板、大量複製的語言陷阱所致。

楊儒賓所見的儒學第三系,既勇於承擔世間事務,重視物與語言的連結,便無法迴避語言僵化的文化危機。《易傳》作為思想根源之書,它以太極為世界運作的基礎,特別強調「變化」的原則。所有事物都蘊含著與萬物的關連,沒有固定單一的意義,也沒有如同原子一般孤絕的個體。

若說《易傳》是從正面指出文化得以維持活性的理論根據,莊子便從批判的角度,提供語言活化、文化更新的出路。一般來說,莊子總被歸類為道家人物,但楊儒賓指出,莊子思想來自於對原始巫教的轉化,而與莊子同樣出身宋國的孔子,也是對巫教既批判又繼承的開展自身的思想。莊子與孔子有獨特的連結,孔子是莊子的導師,莊子是孔子的教外別傳。

「莊子與《易傳》同樣關注道體,而且莊子對於語言、技藝的關注比任何人都要多,語言和技藝這兩個項目具有很重要的人文精神,所以莊子恰好不是要毀滅世間的文化與秩序,相反的,他透過遊戲活化語言,跟這個世間產生很密切的關係,他是《易經》生生之道的體現者。從這個觀點看,莊子跟儒家的關係比較密切。」

在《莊子》的〈逍遙遊〉中,莊子便曾藉由「大樹」來討論何謂「無用」。

照片來源/Pixabay

莊子的言論中,處處夾藏著詭辯與矛盾的語言遊戲,原來並非一種反智姿態,而是對抗陷入僵化、單一的思路。目的是要挖掘道體/語言的活性,試圖再現意義產生的神聖時刻。所以莊子要「齊物」,也要「齊論」,如果事物的區別本身來自於語言的分化,那麼僵化的價值也要從僵化的語言著手,加以解構並活化,從而迎來「逍遙遊」的生命姿態。莊子重「遊」,孔子歸結道德修養的極境,其實也在「遊於藝」。儒家的六藝之學,是文化哲學的重鎮,竟意外的與莊子思想相契合。

儒家的抒情文學論

語言既然進入楊儒賓的研究清單,文學便不能不躍上他學術的舞台。在楊儒賓持續開展的議題中,頗具集成意義的正是儒家的抒情文學論。前文說到,儒者所見的世界,是萬物相互關連的世界,而置身於此世界的人們,則以連結身心的「感性」介入世間的事務。因此,人類的感性運作,一直都是儒者關注的問題,而文學便成為儒家修養工夫的路徑。

我們大抵都能指出,孔子的中心思想圍繞「仁」而展開,孟子進一步說「仁」為惻隱,其實意義無非是指「人」此一種屬具有同理與同感的生命結構。在各種抒情文學,特別是詩歌之中,人們最容易體會到這種共感的存在:如果我們會因為詩歌而感動不正說明了人存在於世間,本就不是孤伶伶的被封閉在自我的理性之中嗎?

攝影/陳怡君

楊儒賓從這種感動,進而要談到的是人類肉身/感性的「公共性」:「從抒情來談人格的轉化,以及社會活共同體的形成,我認為這是儒家思想必然的發展,儒家的詩教傳統正是如此。」很少有人會質疑中國詩歌文學的燦爛,但作為中國思想的一環,中國文學背後蘊含的文化傳統,有一套在感性、感通基礎上的人格轉化論述,仍有待釐清與建立。

從關注「身體」開始,進而發現儒學第三系的存在,楊儒賓數十年的研究,在對中國抒情文學傳統的思考中,可說順當的理出了頭緒。那麼,這一路的思索,對今日的台灣而言,有什麼現實意義?特別是十九世紀以後,學術語言受到西方知識的壟斷,文化傳統與意識型態的西化,重談儒家思想,有可能開創新局嗎?楊儒賓回答:

「這個問題的答案,原則上只能是肯定的,不太可能有其他答案,所以幾乎是廢話。雖然是廢話,但其實不是那麼容易的事。理事很難圓融,我也只能努力去做。」

採訪後記

楊儒賓是學者,也是個業餘古董收藏家。任教後他開始收藏文人字畫,寧願囊空如洗,下手鮮少遲疑。直到婚後,妻子願意包容,他便持續收藏至今。楊儒賓的收藏起初沒有脈絡,等到累積一定的量,便看出了些時代的線索,「這個社會是由不同的人組成的,你把不同的人、事湊在一起,就像我們看萬花筒,轉一轉,就會看見不同的圖像。」

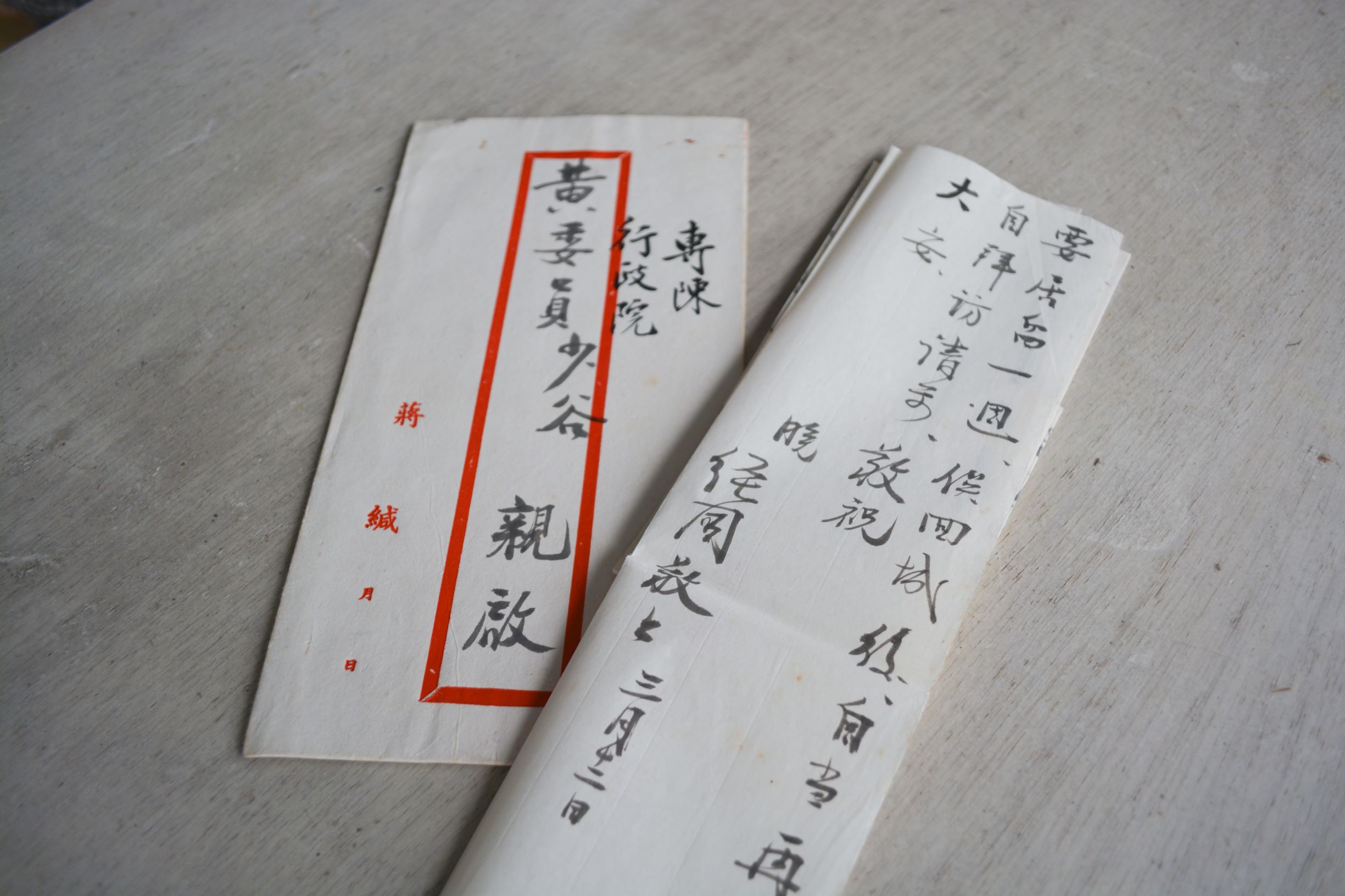

他帶來一通信封,裡頭是蔣經國寫給黃少谷的信。私人信函中的蔣經國流露出個人強烈的喜怒哀樂,是我們在公眾人物的蔣經國身上所看不到的。接著他又捻起一帖信札,出自他生平最敬佩的明代思想家劉宗周,後來輾轉成為民國人物張學良的藏品。劉宗周在三百多年前留下的筆墨。其中有時代與人,人與時代,文化的生命在一張紙上具體而微的展開。薄薄的信紙邊角有些許斑駁,楊儒賓小心的捧在手裡讀,專注的唸出信裡的文字,語氣輕輕揚起。

楊儒賓的書信收藏。

攝影/陳怡君

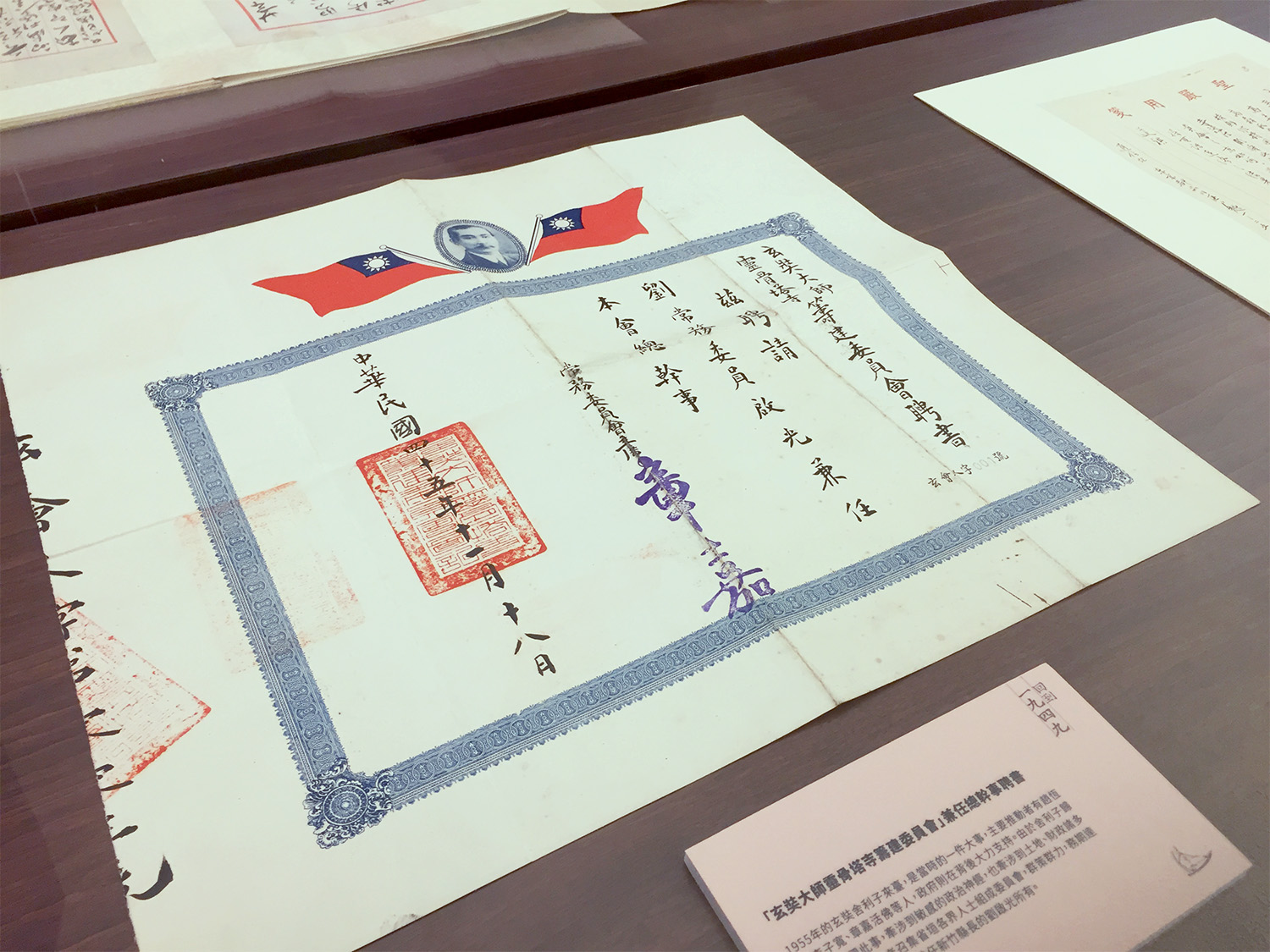

清華大學計畫在不久後設立文物館,將楊儒賓捐贈的文物陳列出來,供大眾瀏覽。對楊儒賓來說,收藏並非為了滿足一己之欲,這些書信字畫所代表的時代意義其實相當深遠,更是人們應當重視。而今年 11 月至 12 月,楊儒賓便在台北市中山堂展出「1949 國府渡海來台」相關文物,裡頭可以看到戰事前後的歷史背景與人物思想,也提及政治、經濟與宗教等面向:例如黃少谷為了農業問題,寫信給作家兼任立法委員的陳紀瀅討論,定下後來「耕者有其田」的法案名稱;或是在 1955 年玄奘舍利子來臺,其靈骨塔寺籌備委員會的聘書,顯見當時政府對宗教層面的重視。後輩可以透過這些文物回望當時的時空與人物,進而對過去有更深刻的理解。

「玄奘大師靈骨塔寺籌建委員會」兼任總幹事聘書。

攝影/陳怡君

「我三十年前就寫好遺囑了,置之死地而後生」,楊儒賓說他這輩子活得很簡單,也很清楚,人活在世上,總是欠債者。欠債要還,時候一到,總要點清債務,輕鬆上路。「人從自然來,就要還給自然。人從文化來,就要還給文化。資產債務結清,不要賒欠。小人物要安分守己,不要妄想。」人的一輩子不長,但可以走得很遠,楊儒賓遇見了儒家文化,數十年的人生,彷彿也走了超過兩千五百年。

【回到一九四九:中華民國渡海七十週年紀念文物展】

時間:2019/11/06-2019/12/29

地點:台北市中山堂

採訪撰文/莊勝涵

編輯/陳怡君

攝影/陳怡君

楊儒賓:《儒門內的莊子》(臺北:聯經出版,2016 年)

楊儒賓:《五行原論:先秦思想的太初存有論》(臺北:聯經出版,2018 年)

楊儒賓,現任清華大學哲學研究所教授。曾獲 1995 年國科會傑出研究獎、1998 年國科會傑出研究獎、2004 年國科會傑出研究獎、2017 年科技部傑出特約研究員獎。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。