「很多人問我,你研究滿洲經驗有什麼用?我說,你知不知道,臺灣,尤其是臺北市政府的官僚體系,戰後初期有一個『東北幫』的存在!」

許雪姬的指尖輕叩桌子,像書裡有些字詞被作者用粗大的黑圈點在旁邊加強、圈點,被加強的關鍵詞是:東北幫。此乃戰後擁有中國東北經驗的臺灣人組成,首位任職世界衛生組織顧問的臺灣人郭松根即是其中之一。

2023年,中央研究院臺灣史研究所許雪姬研究員榮退前夕,歷時30年研究的扛鼎之作《離散與回歸:在滿洲的臺灣人(1905-1948)》正式出版,兩冊厚磚書豐富地呈現臺灣人赴中國東北,在日本建立的滿洲國學醫、行醫、任公務員等經驗,並追蹤他們及下一代經歷戰後的生活與認同。

《離散與回歸:在滿洲的臺灣人(1905-1948)》早在兩年前於日本付梓,再經磨洗,許多資料陸續出土、照片調整,讓書再次亮相時更為厚實、精美。

攝影/馬藤萍

論述建構固然重要,不過,許雪姬認為口述歷史為後來的《日治時期在滿洲的臺灣人》搭建穩固基石,是首要前提。她長年追著受訪者蹤跡,跨越半個地球採訪,扎實積累口述史著作《日治時期臺灣人在滿洲的生活經驗》,與《離散與回歸》如銅幣正反兩面,勾勒臺灣人在滿洲國的身影。

從追尋家族故事到口述史

許雪姬關注滿洲國的臺灣人,與從小聽說的幾則家族故事頗有淵源。「我的堂姑媽是牙醫,先生京都帝大畢業、在哈爾濱的滿鐵分公司工作,他們在那裡結婚,後來堂姑媽難產過世。她的故事一直在家族中流傳。」

往後許雪姬取得日本時代的官方檔案〈臺灣總督府旅券下付及返納表〉,記錄當時臺灣人護照申請與移動,她從旅券拼湊當年婚禮——「堂姑媽的媽媽帶她去結婚,由男方的姊姊主持婚禮,他們的名字都出現在旅券名單上。」

不僅傳奇般的堂姑媽,許雪姬的四叔在1946年進入北京大學政治系就讀。但1949年以後音訊全無。家人輾轉打聽,得知中共在北京建立政權後,四叔動身到哈爾濱,在當地最好的外語學院外國語大學學俄文。「我有機緣去東北很多次,多少想能找到認識他的人,但是從來沒有遇到。」她猜想四叔不是東北人,出外人比較沒有地方關係,即使家人把四叔資料交給對岸的臺聯,仍沒有音訊。

「十幾年過去,我最小的叔父透過各種關係找,才知道四叔很早過世,大概50年代左右,經查證才知道死在瀋陽。」她說,「四叔影響我們家族很深。國民政府一直以為他還在中國,臺灣這邊資料沒有更新,所以我的父親、叔父們長期遭到政府監控。我爸跟我說過,每年要去警察局做紀錄。」

曾於1969年當選中華民國立法委員的梁許春菊,出生於日治時代的澎湖。1940年代在母校台南二高女任教,發現日人同事的薪水更多,於是隨丈夫前往滿洲國的當地醫院工作。她也是許雪姬最初的訪問對象之一。

攝影/陳怡瑄

家族故事在心中播種,等到許雪姬擔任中研院近代史研究所「口述歷史小組」的執行秘書,開始訪談日治時期在中國的臺灣人,由於她的澎湖親戚有曾隨丈夫一起去過滿洲國,成為許雪姬最初的訪問對象。「之後在陳許碧梧女士的介紹下,進入東北會。就這樣我問甲,甲介紹乙,乙介紹丙,一個一個慢慢串連出去,陸續訪問了6、70個人。」

眼見訪談人物的聯絡網越來越大,欣喜之餘,一轉頭卻劈面遇上挫折——「我碰到的最大困難是,知道這個人,約好時間,要去採訪時,對方卻過世了。或是對方記憶已經沒那麼好,每次講的可能不同,很多時候不只當場問,還要不斷打電話去確認。」口述史的最大敵人是時間,這是一份與時間競賽的工作。

累積「日據時期臺灣人赴大陸經驗」到「在滿洲國的臺灣人」的許多訪問紀錄,口述史資料增加的同時,許雪姬也在想:應該寫成一本書。

攝影/陳怡瑄

「我一開始做口述史,希望能為這群在滿洲國的人做什麼,沒有想要寫成書。口述史變成一本書是一件大事,我們和坊間的口述史不同。」許雪姬翻開手邊的口述史篇章,道:「我們都有加註,表示和受訪者們對話。」這僅冰山一角,歷史學者上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西,才是造就口述史的重要工程。「我的口述歷史從旅券、受訪者提供的資料、學校的同窗名簿(案:畢業紀念冊)等累積起來。」她記得彰化女中的畢冊最詳細,上面不僅記錄哪位同學嫁到滿洲國去,連先生的名字、住址都有。

然而,有回許雪姬遠赴瀋陽檔案館查詢滿洲醫科大學的檔案,發現一大問題——「很多臺灣人的籍貫寫成福建、廣東,得進一步查找他們父親和保證人是不是住臺灣,要判斷是不是臺灣人很費力氣。」偽裝背後藏著一個時代原因是:當時醫專年限短,有些學校配合當地醫療情況增加人數,大學部設立專門部,如果戶籍是中國可免繳學費,於是臺灣人鑽漏洞,假裝中國人。不過時人萬萬沒想到,這卻造成一甲子後的研究困難和挑戰。

滿洲國為臺灣人製造醫生和公務員機會

臺灣人前往長年冰天雪地的中國東北,與日本統治下的差別待遇有關係。「當時臺灣的知識份子只能拼高考,但當臺灣人遇到日本人成績同樣好時,也不一定考得上,所以臺灣人多少有怨氣。唯一比較公平的是滿洲國,日本人去的相對少,空缺也比較多,而且那裡對臺灣人的待遇相對較好。」

許雪姬在研究中發現,日治時代至少有三千多位臺灣人在東北,他們多集中在滿洲國的都會新京(今長春)、奉天以及關東州所屬的大連行醫開業或做生意。「當時去滿洲國的人知識水平是比較高的,大多臺灣人進入公務員體系,或當醫生。不會像是華南地區,臺灣流氓、黑幫利用日本人勢力去欺負當地人的情況。」

她說,當地人對臺灣醫生的印象不錯,除了同樣身為漢族,有些臺灣醫生會依病患收入調整費用,富人多收,貧窮人少收,還有些醫生自掏腰包買牛奶,讓貧窮婦人餵小孩。此外,臺灣人要去東北行醫,為了學會當地語言,往往先到臺灣人開的醫院實習,顯見同鄉彼此照應。

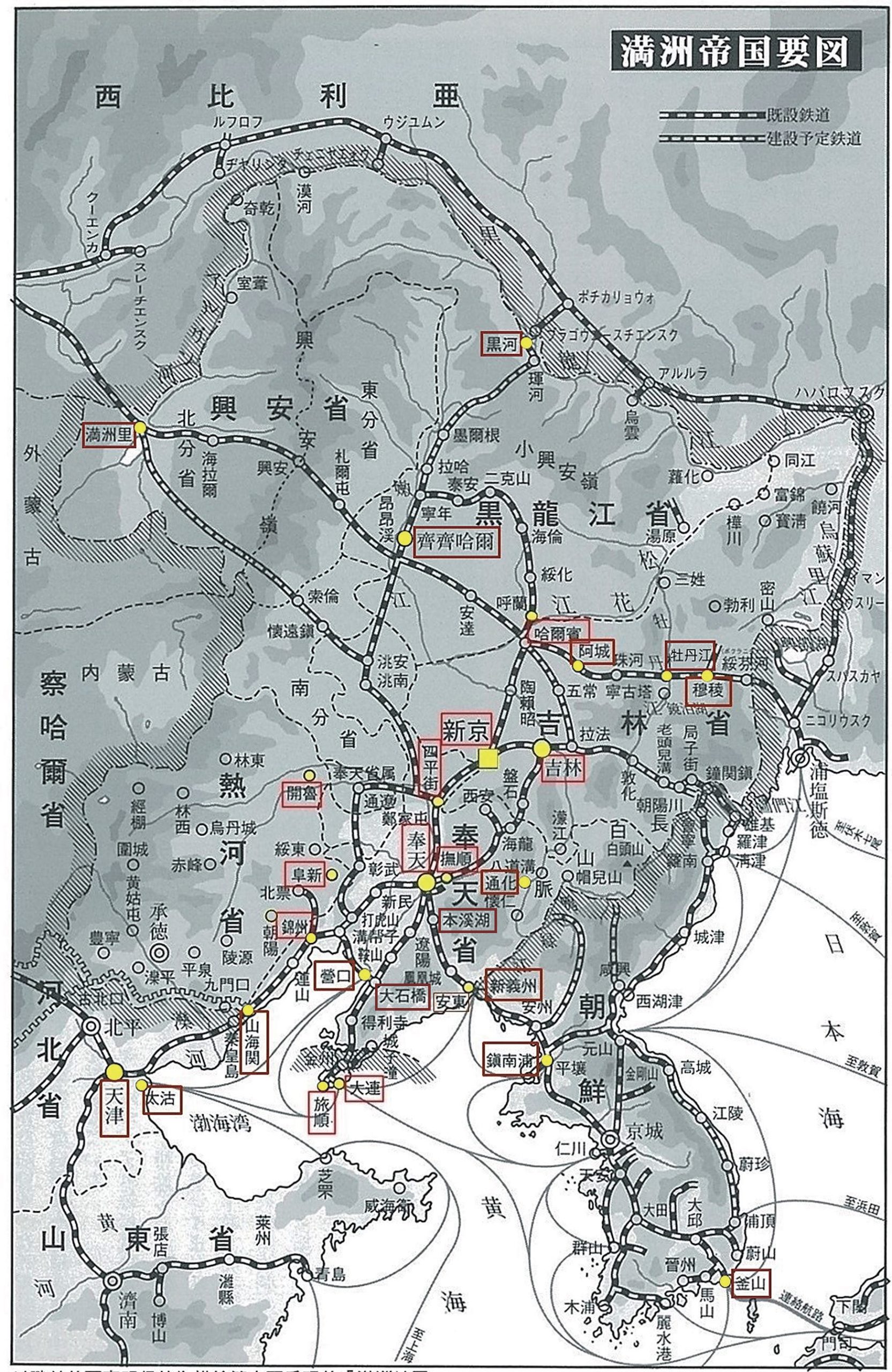

日治時代臺灣人很想當醫生,但報考臺灣本土的醫科大學競爭高。然而在滿洲國的醫科大學,招收名額更多、師資素質也好。一推一拉的結果,臺灣知青紛紛前往新天地尋找新人生。圖為20世紀初東北亞地圖,紅框為臺灣人居住過、到過的城市。

圖片來源/左岸文化提供

許雪姬曾看過一個故事:有位醫師晚上出門看診,半路遭土匪包圍,他不慌不忙,脫下身上衣物,僅剩一條褲子,土匪問他是誰?醫師報上姓名,土匪登時下跪道歉:「不好意思啊,以前我是工人,被你照顧過,實在是日子過不下去,才變成這樣的人。」土匪將東西全數還他,還護送醫師回醫院。

「醫生能快速提升經濟能力,照顧同鄉,或把家族一起帶過去滿洲國,又或者回來臺灣置產。」許雪姬調查他們的金錢去向,發現絕大部分人將賺來的錢寄回臺灣,照顧家族或買地;有些住在大連、旅順一帶的臺灣人,覺得那地方不錯,便留在滿洲國花用、置產,但1945年二戰結束後,那些在滿洲國置產的人財產全數歸零。

臺灣的歷史是屬人的也是屬地的

二戰過後,具滿洲國經驗的臺灣人會講北京話,有不錯的學歷,國民政府承認他們的學歷和執照,但卻不承認工作資歷。為此,有不少滿洲國醫生回返臺灣,要找工作,才驚覺臺灣大醫院的空缺早被佔滿,便只能去衛生所慢慢掙足積蓄,設法到外面開業。

前往滿洲國現代醫科學校就讀的臺灣人大約一、兩百人。滿洲醫科大學戰後改為中國醫科大學,圖為如今位於瀋陽的中國醫科大學大禮堂外貌,是過去的講堂和圖書館。

照片來源/許雪姬提供

過去,因為滿洲國特殊的歷史地位,難以被納入中國史或臺灣史的範疇。許雪姬舉例說:「我們會算清代臺灣有27個進士、日治時代臺灣人有32人高考及格,而滿洲國治下的臺灣人也有高考及格者的存在,但沒有人提及。」

「如果把滿洲國也放入臺灣史的範圍,我的意思是,臺灣的歷史是屬人的也是屬地的,所謂屬人,只要是臺灣人,他移動的腳步所涉及的地點也應該包含在臺灣史以內。屬地是指任何來臺灣的人,無論是荷蘭、中國、日本哪個國家,也被列為屬於我們書寫臺灣史的範圍。我們希望要解釋這些歷史事件時,有個臺灣人的立場,而不是日本或中國的立場。」

許雪姬語重心長,也讓我們深刻感受到,與許雪姬相互陪伴30年來的東北故事雖已出版,然而30年的情深,或許有些故事還沒完,也完不了。

採訪撰文/徐禎苓

攝影/陳怡瑄、馬藤萍

編輯/張傑凱

許雪姬(2014)。離散與回歸:臺灣人在臺灣與「滿洲國」之間。國科會專題研究計畫(學術性專書寫作計畫)。

許雪姬(2023)。離散與回歸:在滿洲的臺灣人(1905-1948)。臺北:左岸文化出版。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。