「如果殖民統治下的臺灣,日常生活中不談政治的話,仿佛就什麼也開不了頭。即使談文化與文學,甚至娛樂亦與政治脫離不了干係。」這句話,是國立成功大學歷史學系教授陳文松對日治時代臺灣的一種體悟。

在那個受到箝制的年代,政治不是缺席,而是如影隨形。但也因為如此,臺灣知識分子在殖民地的夾縫裡,發展出一種特殊的日常抵抗方式。而吳新榮(1907-1967),這位佳里醫生、文學才子,以一套別具風情的隱性抵抗,穿梭於城鎮、府城街巷、麻將桌與戲院之間,以娛樂日常的營為回應時代的重壓。

國立成功大學歷史學系陳文松教授

拍攝/馬藤萍

日治時代裡的「文化縫隙」

陳文松回憶起自己對日治時期的日常生活史研究契機,其實是從一位來自台南偏鄉的鹽分地帶知識份子吳新榮所留下的一套日記開始的(《吳新榮日記全集(1933-1967)》)。如大家所熟知的,自1930年初殖民政府針對「異議份子」加大管控的力道,在當時的社會裡,青年團體、文學社團等,幾乎被壓制。

「對日治時代的文人來說,文化不只是一種風花雪月,更是行走於鋼索上的選擇。他們只能在日常生活裡偷渡理想,透過看電影、下圍棋、甚至打麻將來維繫人與人之間微弱但真實的連結。」

特別是對於有志參與政治的知識分子而言,1930年代之後若不能在政治上有所作為,那麼就只能轉個方向——三五好友相聚打麻將成了另一種結社型態。透過室內社交娛樂,發洩心中苦悶的同時,也「順便」高談闊論,建立某種社交網路。

因此,麻將意外成了當時文人熱愛的活動之一,不只在臺南,其他地方亦是如此。吳萬成、葉榮鐘、林茂生、吳新榮等人也透過麻將來結交志同道合的朋友,順便聊聊政治抱負。

「在殖民地處境下,看似無關緊要的休閒娛樂,都成了極具政治目的的日常活動。看似在打發時間的背後,都隱含了臺灣人如何在日本統治下找尋生活的平衡點。」陳文松這麼解釋道。

且令人玩味的是,這些日常交流的場域,正嵌於日治政府所規劃的近代都市「造町(町作り)」之中。在每一座由殖民者所規劃的城市公共空間裡,臺灣知識分子以休閒娛樂作為掩護,在電影、麻將與棋局之間,談論時局、維繫連結,在壓抑的環境下尋找喘息空間。那麼,吳新榮喜歡到府城做些什麼?陳文松笑著說:「他酷愛打麻將,甚至還曾戲稱自己的日記是『麻將日記』。」

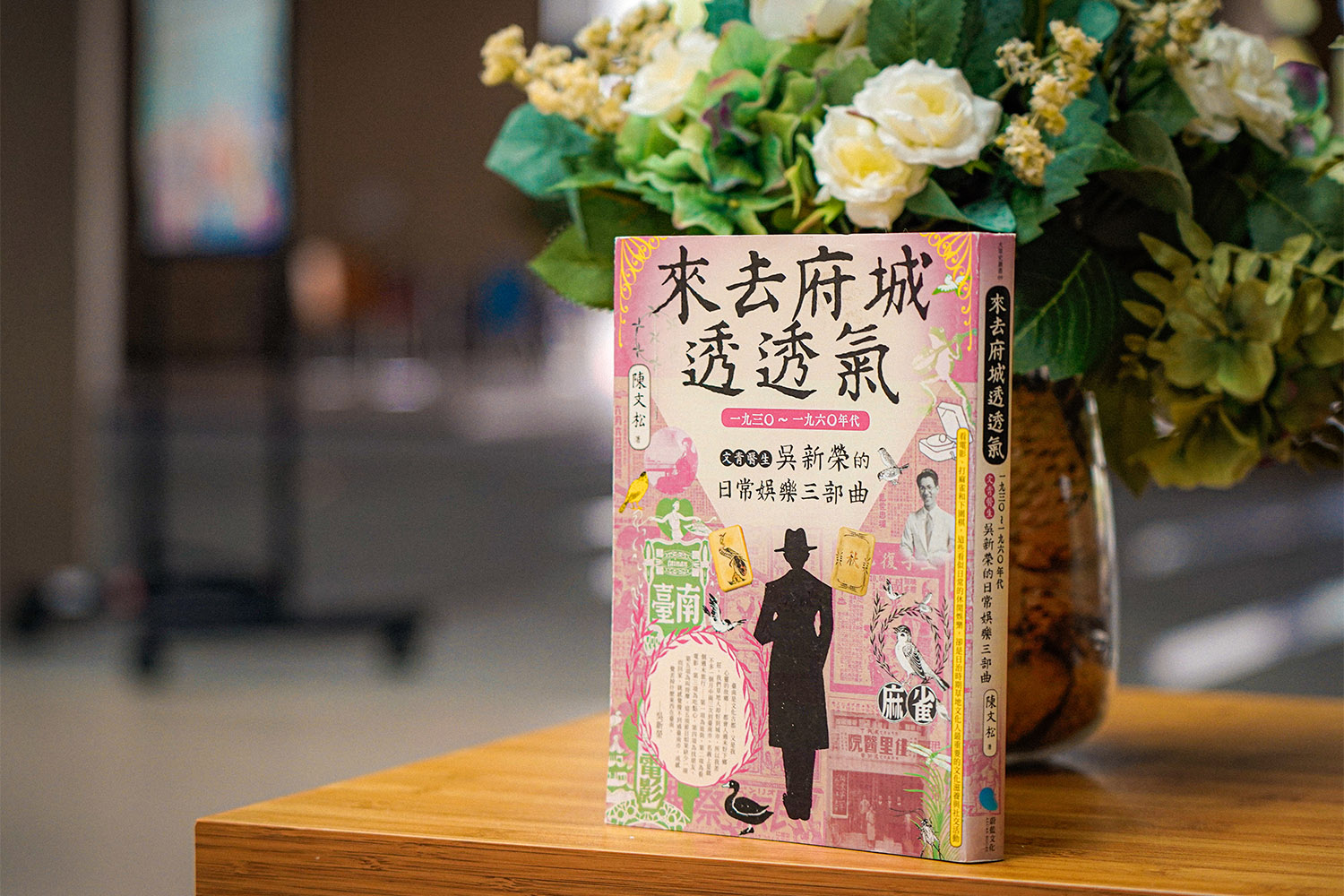

在《來去府城透透氣》中,陳文松帶領讀者回到日治時期的臺南,探索知識分子如何在殖民地的夾縫間,以娛樂為名,尋找思想的出口。透過吳新榮的日記,勾勒出一個既受壓抑又充滿文化韌性的時代。

拍攝/馬藤萍

他是小鎮醫生,也是「臺南玩家」

生於1907年的臺南,吳新榮成長於日本殖民統治下的臺灣,見證了從穩定發展到動盪不安的時代變遷。他求學於臺南市內的臺灣總督府商業專門學校(位於今永福國小),1925年赴日就讀日本岡山縣境內的金川中學校,後考上東京醫學專門學校(今東京醫科大學)。在日本的求學歲月,不僅讓吳新榮精進醫術,也讓他浸潤於當時新興的文學、思想與社會運動,成為他日後寫作與文化參與的養分。

返臺後,吳新榮回到北門郡佳里街開業。身為醫者,他為鄉里服務,診間裡來來往往的周圍的庶民百姓。而在診所之外,他則穿梭於府城的大街小巷,讓自己置身於那片亟待澆灌和孕育的文化氛圍中。

吳新榮的日記,幾乎天天書寫,從工作、娛樂到經濟壓力,無所不包。他筆下的臺南,是活生生、帶著溫度的城。他會去咖啡廳、電影院、小吃攤,也會找朋友下圍棋、打麻將,甚至養鴿子,用鴿子送處方籤回診所。這些細微且平凡的日常片段,卻串起了殖民地社會裡尋常的掙扎與彈性。

「透過他的日記,我才真正認識臺南。看見那個時代的年輕人怎麼生活,怎麼娛樂,又是如何在殖民體制下試圖保持一點點『自己的人生』。」陳文松輕輕地說,彷彿那座他從未經歷過的城市記憶,正一點一滴浮現眼前。

吳新榮最常出入的場所,如銀座通(即今日中正路一帶的末廣町)、西門町的西市場、咖啡館「天國」、戲院「宮古座」,其實都在日治時期的「造町」計畫下誕生。殖民政府以日本現代都市為標準,打造臺南新街區——所謂的「銀座通」,模仿東京銀座的現代消費地景;至於西門町,則是臺灣傳統市街的再造區域。

不過,對於在佳里開業的吳新榮而言,「進府城」絕不只是為了消遣。白天奔波於診間與鄉間往診的他,總會利用假日或夜晚進城,尋求一個文化實踐、體驗現代生活的空間。他會借住親友或旅館,隔日搭乘首班火車回佳里繼續行醫。一次次用身體與行動,丈量、親近這座繁華城市。

末廣町(今臺南市中正路一帶)是日治時期臺南的繁華中心。左為林百貨,右為日本勸業銀行臺南支店(今臺灣土地銀行臺南分行)。日本殖民政府所引進的現代化城市設計,不僅改變臺南的空間樣貌,也意外成為吳新榮等知識分子在日常生活裡尋找「文化縫隙」的重要場域。

圖片來源/Wikipedia

麻將、電影,在抵抗與認同之間

麻將在1920年代前半由中國東渡日本而大流行,臺灣留學生也受到直接影響。而原本是留學生之間的娛樂,後來迅速在臺灣的知識分子與在臺日人的社群之間流行起來。而對剛從東京學成歸來的吳新榮來說,打麻將不只是打發時間,更是交友、建立人脈的重要方式。

「尤其身為一個『草地人』(鄉下醫生),要在陌生的城鎮打進知文化圈子裡,這樣的娛樂場域,就成了他的入場券。因此在結束看診後與三五好友打場麻將,一度成為吳新榮不可或缺的『夜生活』。」

及早時有患者來訪或是來促往診的時,即起床走動、洗面;看患者了後即食早食,後再診療或是往診;過午後一、二點鐘即食午飯,後若無患者即休息、讀新聞或雜誌;若疲勞的時即午睡一、二點鐘;起來的時,若無患者即去花園飼鳩散步,待患者來即再往診;治療至午後七、八點鐘,即食晚飯或讀書或去酒仲賣(編按:酒類專賣店)打麻雀(編按:麻將)。常常去酒樓食菜,回家就床,即午前一、二點,但早起每都要八、九點鐘[1]。

陳文松說道:「開業後的幾年裡,吳新榮幾乎維持著這樣的日常作息。當政治活動幾乎被禁止、文化團體也遭受監控之際,麻將反而成為知識分子之間相對『安全』的空間。在麻將桌上,他們談的不只是牌局,也談對時局的觀察,只是這些話題不會出現在公開場合。」

麻將最早在清朝末年出現,於1920年代傳入日本。日本人根據其發牌時的聲音以及「將」字的讀音,稱其為「麻雀」(マージャン)。當時臺灣受日本影響,也稱其為麻雀,並成為知識分子與社交菁英的重要娛樂與交流方式。

圖片來源/Unsplash

除了麻將,電影也是吳新榮的重要嗜好。在日治時期,電影戲院如「宮古座」、「世界館」等,是臺南人重要的娛樂、約會與社交場所,更是知識分子觀察世界、理解時代的窗口。吳新榮在日記裡一再記錄那些走進戲院的午後或夜晚,有時是感傷的愛情故事,有時是描寫社會問題的劇情片,也有熱血沸騰的愛國片。

他曾寫下某次獨自前往府城觀影的感想:

昨夕五點半的巴士到臺南去。臺南事文化古都,又是我心靈的故鄉。今天就為了看德國宣傳電影「民族的祭典」。約好徐清吉同來,但因有其他的事情,我只好自己來。在巴士上見到北門的王茂君,在世界館也遇到了黃清瞬君。前者是北門庄唯一的文化人,後者是將軍庄唯一的文化人,他們也都是獨自一人來看這部電影。

前天的法國影片「美麗的戰爭」使人感傷,今天的德國影片「民族的祭典」則令人感動。第二次歐洲大戰中,德國的感動的勝利,與法國的感傷的敗北,成了強烈的對照,這部影片是奧運會的紀錄,執得一看。正如片名,有許多不同的民族齊集競技的國家,真是偉大。不分黃種人、黑人,也都有不輸給白人的體質,令人增強自信。尤其日本人的跳遠、馬拉松得到榮冠的瞬間,讓我幾乎掉淚。由此可見,我們已經在不知不覺中將自己當作日本人的一分子了[2]。

在這段日記裡,吳新榮細膩地對比兩部來自歐洲的影片,基於他對時局的敏感,以及身為知識分子內心的矛盾與掙扎。特別是這些電影的選材與放映,其實與當時日本殖民政府的「國策宣傳」密切相關,帶有濃厚的皇民化色彩。

陳文松指出:「對於吳新榮這些文化人來說,進戲院絕非為了瞭解國策。但有趣的是,儘管心存批判與思索,這些電影裡所展現的『帝國榮光』仍在不知不覺中影響著他們的情感認同——讓人一方面為亞洲人的成就感動,另一方面卻也逐步將『自己』融入日本帝國的敘事之中。」

正如法國歷史學家佩羅(Michelle Perrot)所說:「私生活史不只是稗官野史,更是日常生活的政治史。」這種「殖民認同」的拉扯,充分展現在吳新榮的文字中。許多表面看似日常的生活片段,都是一個個不可錯過的歷史現場——既有府城景物,還有城鄉間人們在其中進行的文化選擇、政治對話與生活實踐。

拍攝/馬藤萍

拍攝/馬藤萍

陳文松說,吳新榮的日記,像是一把鑰匙,打開了那個被忽略的年代。「剛到臺南唸書的外地大學生,多數不識校園周邊外的臺南。他們知道教科書裡荷鄭時期的赤崁樓、安平古堡和鄭成功,卻對晚近日治時期留下的火車站、林百貨、西市場一知半解。因為有關日治時期的歷史,往往只剩已成觀光景點的建築物,但裡頭生活過的人、發生過的故事,卻慢慢被遺忘了。」

透過日記,吳新榮寫下他走過的街、喝過的咖啡、遇過的人,以及府城裡的各種休閒娛樂。或許他也沒想到,這些瑣碎紀錄會在近百年後,讓我們重新認識這一座城市。

[1]吳新榮著,張良澤總編撰(2007),吳新榮日記全集1933-1967,國立臺灣文學館。1937年11月17日,頁356。

[2]吳新榮著,張良澤總編撰(2007),吳新榮日記全集1933-1967,國立臺灣文學館。1940年10月15日,頁276。

採訪撰稿/陳琡分、馬藤萍

攝影/馬藤萍

編輯/馬藤萍

研究來源

陳文松(2013)。佳里醫生、文學才子吳新榮進府城:跨時代文化人的日常生活與娛樂——以麻雀、圍棋和電影為中心——。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。