說到運動賽事,你會想到什麼呢?許多人腦海中浮現的,可能是費德勒或喬丹的身影,然而卻很少人會將「運動」與「階級」聯想在一起。

近代中國曾出現三項「英式狩獵活動」(the chase):賽馬(horse racing)、獵紙(paper hunting)、賽狗(greyhound racing)。受英國傳統文化中階級分明的特性影響,這些源自狩獵的活動,帶有濃厚上層階級色彩,屬於貴族鄉紳才能從事的活動。賽馬在今日英國仍是隆重的皇家活動,在亞洲如日本、香港等地也都還在進行。獵紙則是貴族獵狐的海外變形:以人假扮獵物,以碎紙為獸跡,參與者騎在馬上,跳浜越澗,先抵終點者獲勝。三者中賽狗出現的時間最晚,脫胎自英國傳統的「獵犬逐兔賽」(coursing),以電動假兔為餌,眾犬追逐競快,娛樂性十足,並開放觀眾下注。

1935 年 12 月逸園跑狗場頒獎典禮合照。

照片來源/上海圖書館《全國報刊索引》資料庫

在殖民與貿易的推波助瀾下,英式狩獵活動在中國現身。狩獵活動的階級屬性,加上租界的獨特性質,突顯了「帝國」(empire)龐大而複雜的議題,這也是中研院近史所副研究員張寧一直以來的核心關懷。作為帝國的延伸,租界中的來華英人在英國多為中產階級下層甚或勞工階級,在殖民母國絕無可能參加狩獵活動。來華之後,社會階級重新定序,他們變成租界裡的上層階級,進而開始「模仿」英國上層的生活方式。

這些新興權貴,運用中國的條件和資源,以各種折衷的方式將狩獵運動移植到殖民地。除了階級流動的因素,租界領導人也鼓勵在華洋人參與,透過運動轉移他們的注意力,讓早期以男性為主的殖民社會,有排解寂寞、消耗精力的正當管道,藉以維持秩序。

靠通商口岸崛起、致富的華人,在華洋之分的前提下,或許無法直接參與洋人的相關組織,但也有樣學樣的自辦類似的組織和活動。這些華人多半是傳統中國社會中的底層,在取得經濟上的優勢後,積極地想要打入上流世界,取得更高的位階。

1936 年賽馬勝出後杜月笙拉馬走大看台。

照片來源/上海圖書館《全國報刊索引》資料庫

在西方的價值觀中,有文武兩個層面。「武」即各項運動,「文」則是出於公民社會價值下,為了公眾利益無私的自願付出。後者最具代表性的是萬國商團,又稱上海義勇隊(Shanghai Volunteer Corps),是上海公共租界內的一隻準軍事組織,成員都是西方的年輕男子,知名商人虞洽卿即曾組織萬國商團中華隊加入,一同維持秩序。杜月笙等人經營賽馬會多少出自類似的政商策略。久而久之,也有不少華人衷心愛上這些從英國傳來的貴族休閒,如另一商業鉅子葉子衡便被公認為殖民社會裡的「華籍運動家」(the Chinese sportsman)。

女性生存之道

除了階級外,性別的流動也在這些運動中展現。在張寧的研究中可以發現,不少女性故事跨越三代,如同小說《鴻》一般,反映出殖民社會裡,不同世代的女性運用不同的策略去適應環境,找出各自的生存之道,取得更好的地位和尊重。張寧表示,女性「增權」(empowerment)有兩種類型,一是採取激進、極端的手段,放棄所有的一切去爭取權力,如英國女權主義者埃米莉·戴維森(Emily Davison,1872-1913)為了爭取投票權,選擇衝入賽馬場,遭馬匹重踏身亡。

但對 19、20 世紀居於租界上層女性來說,附著在婚姻和家族之下,是最安全也幾乎是唯一的生存方式。即使想要工作,嚴明的身份階層也不允許她們有實際勞動的機會。因此她們選擇了另一條路線,以較溫和的方式漸進爭取。

1936 年 6 月杜月笙夫人頒發中國賽馬會「淑女銀袋獎」。

照片來源/上海圖書館《全國報刊索引》資料庫

隨著三項賽事不同的性質,女性爭取到空間和應用的策略也有所差異。在賽馬場上女性原本只是在觀眾席上,因打扮和服飾而被「觀看」的場邊花絮,逐漸轉為贊助人的身份。「淑女銀袋賽」最早獎金募集自女性,並安排「淑女致詞」、由女性頒獎和以眷屬身份牽馬繞場等活動,最後進而打破賽馬會會籍的諸多限制,從男性權勢的陪襯,變成獨立、具影響力的馬房馬主。而到了較晚出現的賽狗賽事,因其娛樂導向,限制較為寬鬆,不同於賽馬是「國王們的運動」,賽狗幾乎是由女性主導「王后們的運動」。

獵紙則是少數女性可以親身參與,成為選手的活動。女性騎馬最初的門檻在於跨坐的姿勢,並非「淑女」應有的姿態,隨著側鞍第二犄角的發明,女性可以用側坐的方式加入獵紙賽事,成為無法擔任賽馬選手的替代方案。獵紙淑女賽一開始當然受到男性獵紙會會員的排斥,但後來逐漸變成每季一到兩次的固定賽事,也成立專供女性會員的「上海淑女獵紙會」。

1935 年 12 月上海獵紙賽情景。

照片來源/上海圖書館《全國報刊索引》資料庫

「女性的故事」可說是張寧研究的關鍵。對她來說,「歷史就是故事,是在每天無數故事之中,所選擇出來,有意義的故事」。女性在過去留存的紀錄中,往往只有片段的身影,如果不利用「考據」和「神入」等史家技法,賦與這些「身影」背後的故事厚度,往往只能流於片面的印象。「女性和男性的故事,還是有很大的不同。」第一次處理婦女史議題的張寧說,社會其實也給予男性許多束縛,他們也承受不同的壓力和責任。然而說到底,他們還是擁有比女性更多的選擇。

張寧沿襲中研院近史所一直以來「婦女史」的傳統,而非由性別理論出發,原因在於保留女性故事,在歷史書寫上本身即具有獨特的意義。如同那些選擇溫和改革的女性,「性別史可以直接挑戰父權,和後殖民史一樣,去挑戰殖民的罪惡,但寫女性的歷史不一定非是要抗爭不可,而是讓這些女性的故事被保留。」她不否認這樣的視角選擇,有得有失,因此重點還是要回歸到這些故事是否具有「代表性」和「重要性」,既代表時代並能點出時代背後的意義。

可子小姐騎馬時的插畫。

照片來源/Celebrities of the Shanghai Turf: Sketches and Caricatures by Juel Madsen & Edmund Toeg [s.l.: s.n., 1924?], n.p.(上海圖書館徐家匯藏書樓典藏)

在這麼多故事裡,其中後來改稱「小立達爾夫人」的可子小姐,最令張寧著迷。她的家族在短暫的時間內,快速成為社會的體面人家,外婆和母親在喪夫之後以再嫁的方式繼續留在殖民社會,到了可子小姐這一代時,則可以做出自己的人生選擇,而賽馬便成為她生活的意義與目標,重要性更勝婚姻。她熱愛騎馬,相馬、養馬,到訓練馬匹都難不倒她,在賽馬界裡和男性平起平坐。

長期忽略家庭導致和小立達爾的婚姻破裂,但賽馬界人士對此不以為忤,默許她「不愛婚姻愛駿馬」的行為。最後離世時,在家族成員皆已亡故的情況下,最後由香港賽馬會出面替她籌辦了喪禮。這在當時並不是常見的事。可子小姐能不受世俗目光的干擾,與她所屬的階層息息相關。因為對租界的上層階級而言,她是他們的一員(one of us)。

透過研究探索自我

從事研究將近 30 年的時間,回想一路以來研究的出發點,張寧認為或許和英國留學經驗有關。以外國女性留學生的身份,在男性為主的劍橋大學,一直處於「邊緣」的位置。週遭有許多同學來自大英國協前殖民地的國家,明顯感受到舊殖民地的知識菁英,和過去的殖民母國之間,某種「朝聖」情懷的仰望。

即使英國已然沒落,但倫敦還是他們心中的「聖城」,但卻又不時對殖民行為充滿著批判和厭惡。那是種曖昧難明、很難界定的情愫,張寧說,一位來自奈及利亞的同學,被教授稱讚「英文寫得比英國人還要好」,這是需要多大的付出才能達成,前殖民地的學生「學英文不像我們只是學習外語,而是一種更高的身份認同」。

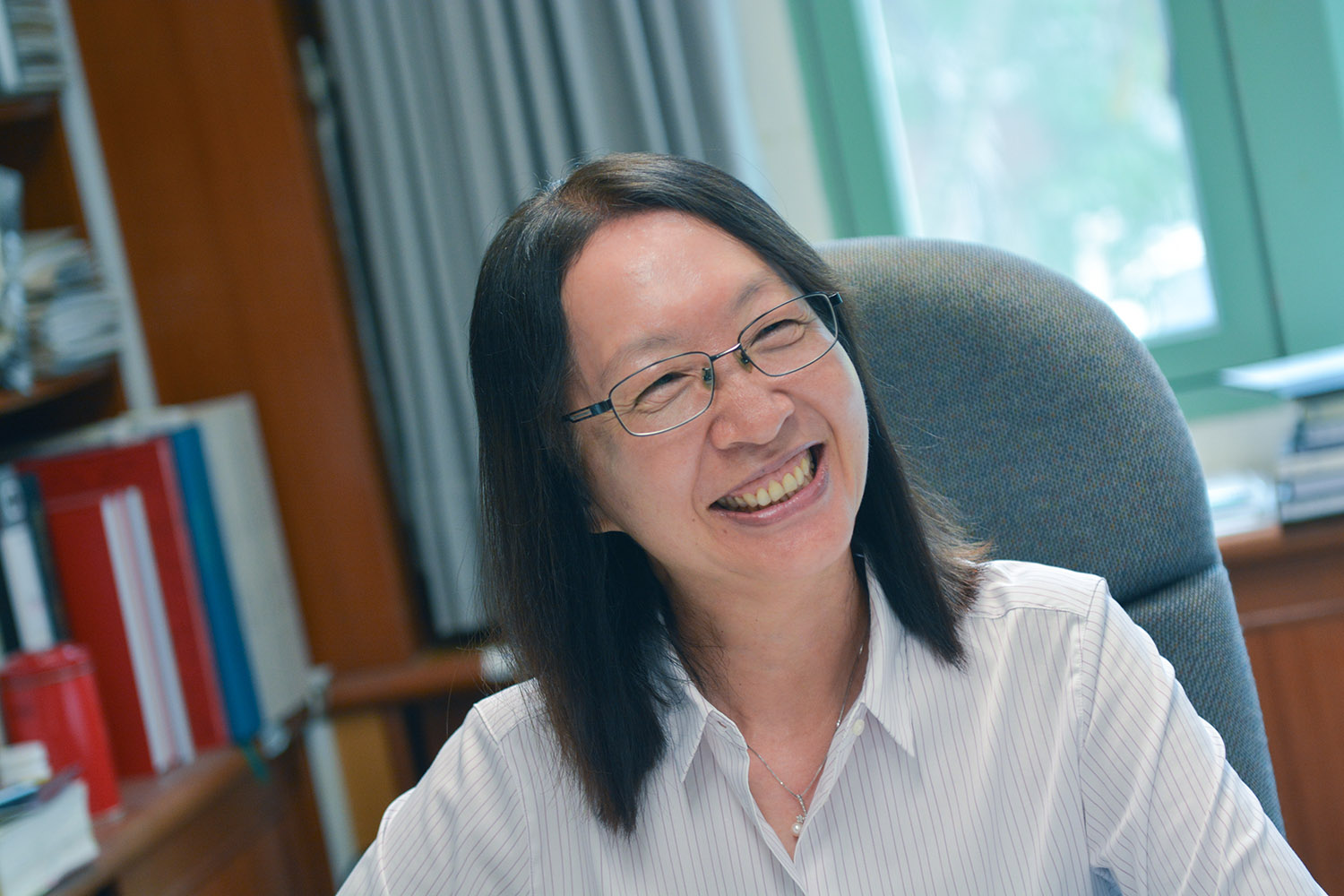

張寧的研究範圍看似相當廣泛,從冷凍蛋業到運動皆有涉獵,但實際上都是抱持著相同的研究關懷。

攝影/陳怡君

身處在中西兩種不同文化之間,讓她深切體會到,相同的事物在不同文化脈絡下會產生截然不同的意義,使她開始關注近代各式的人、事、物在中西文化之間的移動,從在華冷凍蛋品工業到狩獵運動,都不脫這樣的問題意識。即將出版的新書,總結了這段追尋,日後則會將研究焦點繼續延伸到主導這些賽事背後的「俱樂部」(club)組織。

要能不斷找到新的題目,張寧認為必須回歸廣泛閱讀的基本功,從中找到自己感興趣、喜歡,而且是具體可行的議題,指出它對當時歷史的重要性。選什麼題目,最終往往還是「和研究者的人生經驗和內在關懷有關」。「內在關懷」不見得一開始就很明顯,而是在過程中慢慢的浮現,閱讀他者的資料,同時不斷回想自己的生活經驗,反覆索求,研究其實也是自我探索的歷程。

或許,正是這層體悟和對話,不僅讓張寧從運動中發現過去,並能道出這一則則動人的女性故事,不讓她們於時光的洪流中默然消逝。

採訪撰稿/翁稷安

編輯/陳怡君

攝影/陳怡君

張寧(2013)。「運動與殖民:近代外人在華的英式運 動:(I)獵紙、(II)划船、(III)足球」。科技部專題研究計畫。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。