講到「米紙」,大部分人第一時間想到的,或許是越南料理中那薄薄一片、半透明的餅皮。但在兩百年前,人們所知的「米紙」不是用米製成的東西,也非食用品,它來源於一種樹木,叫「蓪草」。

所以「米紙」又稱「蓪草紙」,使用於書信、畫作,甚至於1925年曾獲得法國巴黎國際手工業博覽會優等獎的殊榮!這個東西不是米、也不是草,到底是什麼?這種名稱上的令人猜不透,不只你會好奇,兩百年前的西方科學家也亟欲見到它的真面目,從而透過各方的採集,使蓪草成為臺灣第一個被正式命名(學名)的原生植物。

臺灣第一個被正式命名的原生植物

一般認定最早在臺灣進行植物資源調查的學者,是1854年4月登陸淡水的英國人福鈞(R. Fortune, 1812-1880)。但在那之前,英國皇家植物園(Royal Botanic Gardens, Kew又稱邱園)園長威廉‧胡克(William J. Hooker, 1785-1865),就已經透過香港和廈門等地的人脈,陸續從臺灣取得蓪草部位標本進行分析,讓蓪草在植物學家還沒有踏上臺灣土地前,率先其他原生植物,在1852年公諸於世。

19世紀中葉英國皇家植物園園長威廉‧胡克(William J. Hooker, 1785-1865)繪像。

圖片來源/Wikipedia

胡克從蓪草紙、製作紙張的刀具、繪畫及蓪草的髓心、葉子標本等物品中,尋找將植物分類的蛛絲馬跡,發現了蓪草這種特殊的植物,進而正式命名。

國立臺灣師範大學科學教育研究所教授劉湘瑤則在追蹤分析臺灣植物的採集和命名紀錄的過程中,抽絲剝繭發現了胡克長期追尋蓪草的歷史。

劉湘瑤追蹤分析臺灣植物的採集和命名記錄,抽絲剝繭發現了胡克長期追尋蓪草的歷史。

攝影/張傑凱

18世紀中葉,中國廣州一帶興起一種融合中西風格的水彩畫,被大量外銷到西方國家,繪畫用的紙張,歐洲人普遍稱其「米紙」(rice paper)。

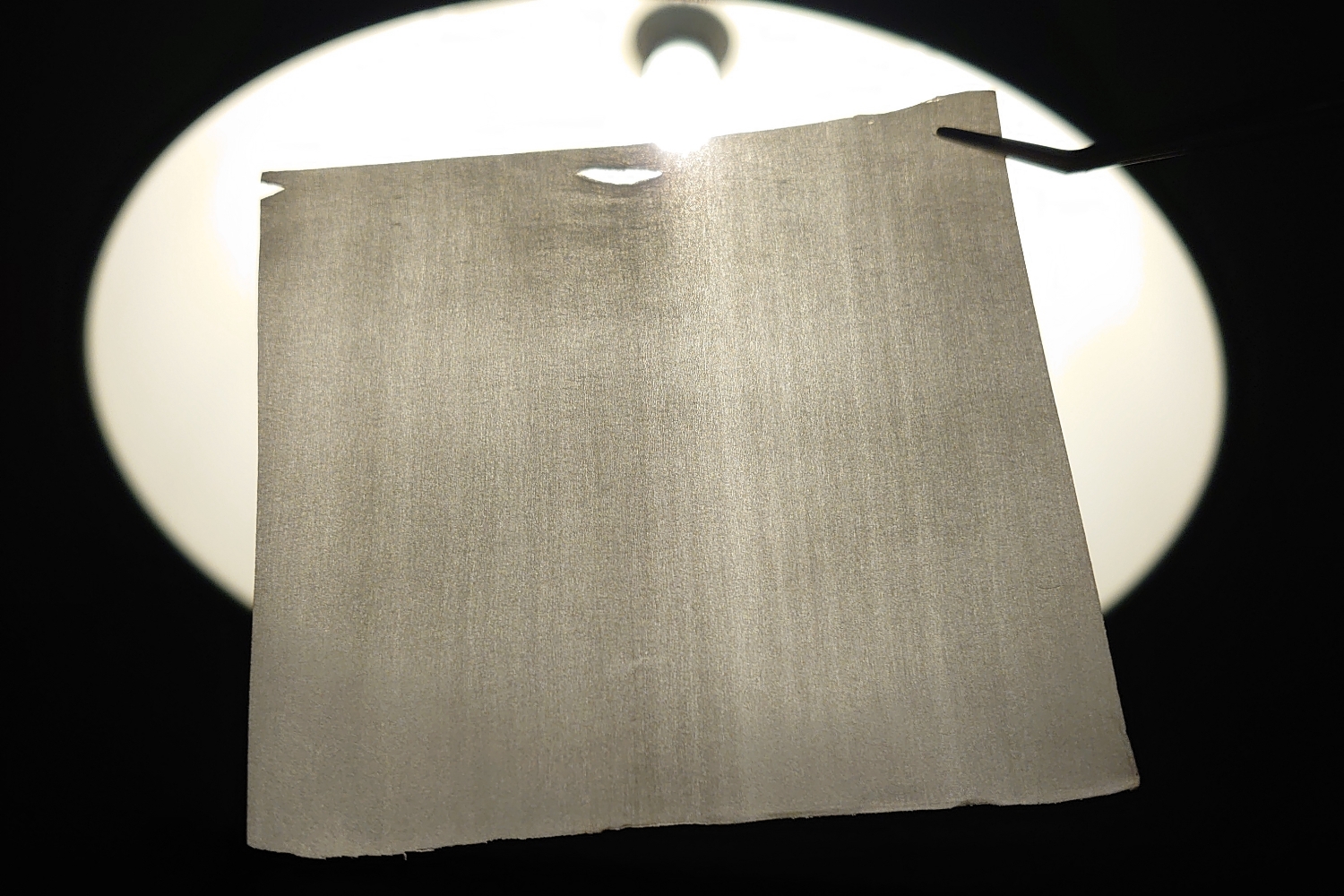

劉湘瑤說,正是這個令人誤會的名稱,勾起了西方自然博物學家的好奇心。1830年胡克在一本由他創刊編輯的植物學叢刊中寫道:「如果把這張紙舉起透著光,眼睛可以看到精緻的、美麗的格子狀組織,那不是人工可以製造或模仿出來的。」因此胡克主張米紙並非用米製成,而是來自某種植物的髓心。

胡克所說的格子狀組織,就是蓪草髓心的薄壁細胞,姑且不論肉眼是否真的可以看到細胞,但透光查看,確實可以發現蓪草紙紋路具有規律性。輔以光學顯微鏡觀察,就可以見到六角狀細胞緊密排列,這絕非一般紙張或糯米紙擁有的特徵。

透光查看,可以發現蓪草紙紋路具有規律性。

攝影/張傑凱

劉湘瑤爬梳資料文獻,了解胡克為探討這個神秘紙張的來源,在中國還沒開放通商的年代,就已經透過廣州商館的醫官,取得了一疊米紙和一段植物的髓心。但要獲知植物如何成為紙張,並正確辨識植物、將其分類,光是這些材料還不夠。

直到1850年,中國開放通商後十年,胡克才獲得廈門領事寄來的植物髓心標本和製作米紙的刀具。他參考畫在米紙上、記錄米紙製作過程的繪畫,得知此植物生長在當時被稱為「福爾摩沙」(Formosa)的臺灣島北部的沼澤地。

在大航海時代後,有千萬種植物正待人們探索分類,胡克花費了不少心力尋找米紙的來源。他對蓪草的執著,竟願意花費二十多年的時間持續探討。在這二十多年的時間裡,胡克相繼提出許多疑問:米紙和其他紙張有何不同?製作米紙的原料和方法是什麼?這種植物是木本還是草本?是單子葉還是雙子葉?它應該屬於哪個分類群?植物實際生長的環境和繁殖的方式為何?

最後,胡克透過殘存的葉子標本和一位業餘博物學者雇人繪製的米紙植物彩圖,確定這種植物應該歸類為五加科,將其正式命名為Aralia papyriferus(現用學名經後人修訂為 Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch)。當時,胡克還沒獲得蓪草的花和果實,就能從有限的資訊中正確鑑定和歸類物種,可見他的植物分類學經驗知識相當豐富。

「根據1852年胡克發表的期刊文章,我們可以知道當時臺灣的蓪草分布,及蓪草紙是新竹地區大量生產的工藝品。」劉湘瑤表示,後來親自到臺灣進行植物資源調查的福鈞,在淡水採集時清楚寫下了由胡克命名的蓪草學名。「因此,臺灣最早的採集記錄和物種,應該要納入胡克探究蓪草的這段史實。」

命名不是胡克探索這種植物的終點,此後他持續地探討蓪草在臺灣的地理分布、繁殖方式,最後在香港總督的協助下,成功地將活體蓪草運回英國,種植在邱園中。直到1855年12月,這棵植物終於開了花,讓胡克能進一步觀察蓪草的特徵,並正確的描述和命名。

摸得到的知識,激發學生興趣

讓英國皇家植物園園長執著追尋的植物,確實不一般。蓪草除了是臺灣第一個被命名的原生植物之外,民國六十年代以前,曾經是新竹地區的重要經濟產業,相關手工藝品被大量外銷出口。

現在4、50歲的臺灣人,或許可能見過藥罐子裡防潮用的純白蓪草髓心,或在幼童時接觸過染成彩色的材料包。這種輕巧好切割的素材,是過去常見的美勞材料,在校園中被大量使用。

由蓪草樹幹髓心染色而成的「天然保麗龍」美勞材料,在臺灣曾廣泛被使用。

攝影/林俊孝

「少有植物能像蓪草一般,與臺灣這片土地密切相關,又可做為探討科學知識發展、社會文化交融的案例。」劉湘瑤強調蓪草的產品性質和探究史,其實是非常好的教育素材。

「科學教育領域中,學者長期以來提倡透過科學史教學,提升學生對科學的興趣。但遺憾的是,臺灣現行的自然科學教材相當缺乏本土題材,而蓪草的探究史,能補足這個缺口。」

因此,劉湘瑤嘗試分析蓪草發現史中包含的科學探究精神和科學本質,以此設計中小學生的學習活動,讓學生透過紙張的辨識,及科學家發現蓪草的故事,增進科學素養。

將包藥紙、吸油面紙、糯米紙和蓪草紙排列出來,四種半透明的紙張,從肉眼直觀,實在不容易馬上辨識出蓪草紙。劉湘瑤解說:「尤其蓪草紙極易和含有纖維的吸油面紙混淆,所以教師需要引導學生使用不同的設備,進一步觀察後,再從紙張的構造慢慢推論,並讓學生發表發現後的結果。」

建構這個學習過程的最深寓意,「是不是很像胡克在兩百年前第一次看見神秘的米紙後,開始探究這種植物的一個個步驟呢?」劉湘瑤笑說,她希望由此激發出學生的好奇心,讓學生積極參與,並體驗科學家發現新奇事物的驚喜感受。

學生可以透過科學遊戲,體驗科學家發現新奇事物的驚喜感受。

攝影/張傑凱

探索完紙張,教師再介紹蓪草發現命名的歷史,能讓學生將剛才的觀察經驗,融入故事當中。「這樣,學生對科學也會更有興趣!」劉湘瑤藉由這一套教案,使教學現場不但有活潑的團隊遊戲可以互動,也能夠學習到科學器材的使用、培養科學的求知和辯證精神、認識科學發展的歷史等等不同面向的科學素養。

劉湘瑤說:「科學探究最重要的精神就是好奇心和問問題。」這套以蓪草為教材的教學方法,促使學生產生疑問、收集證據以尋求答案。藉由師生彼此解釋、論證確立科學知識,再向眾人溝通及分享成果,完整經歷科學探究的歷程。

不過,臺灣曾經盛極一時的蓪草產業,已隨著石化業的興起而式微,由於沒有市場,將蓪草芯削成薄片製成紙張的技術,也幾近失傳,現代少有人見過蓪草產品了。

劉湘瑤有點無奈的提到,目前臺灣只剩下新竹地區少數耆老能製作蓪草紙,僅存的製造商也外移到中國,要得到這種紙張如今已不容易。她說:「這也是我藉由蓪草設計教材的另一原因,希望有機會能復興這個傳統手工藝產業。」

蓪草手工藝曾在臺灣極盛一時,圖為以其製作而成的紙花,栩栩如生。

攝影/張傑凱

採訪撰文/李娉婷

編輯/張傑凱

攝影/張傑凱、林俊孝

劉湘瑤(2014-2016)。分析臺灣植物分類學研究史及其在科學教育與傳播之應用:以植物標本館為例。科技部專題研究計畫 (一般研究計畫)。

劉湘瑤(2017)。科學史文本閱讀對學生學習興趣與科學本質觀的影響。科技部專題研究計畫 (一般研究計畫)。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。