全文朗讀:

「現在我們去路上問別人數學好不好,很多人會說自己數學很爛!」臺南大學教育學系林素微教授笑著說。

聽起來似乎如此,數學簡直像是臺灣人──尤其是學生的集體痛點。

但有趣的是,根據中華民國教育部發布國際數學與科學教育成就趨勢調查(Trends in International Mathematics and Science Study ,簡稱TIMSS)的數據,可以看見臺灣學生的「數學和科學整體成就表現均顯著優於國際平均水準」。

顯然,事情沒那麼簡單。

為了解決幾何思考方式的問題,林素微研發新式教材和教學方式。

為了解決幾何思考方式的問題,林素微研發新式教材和教學方式。

攝影/張傑凱

「臺灣學生的數學不差,真正卡關的人只集中在少數族群。數學強的超強,討厭數學的人數也是世界前段班。」林素微表示,正是因為這樣的學習落差,讓不少學生對數學提不起興趣。

為了協助那些在學習上遇到瓶頸的學生,教育部在2006年推出「攜手計畫」,讓課後輔導更有彈性,幫大家補強弱點。到了2015年,林素微再看TIMSS數據,發現臺灣學生的整體表現更亮眼了。但當她細看各項細節,卻注意到四年級學生的幾何表現還是相對薄弱。這也讓她開始投入兩大方向的研究:怎麼幫助低成就學生?又該如何提升國小中年級學生的幾何認知?

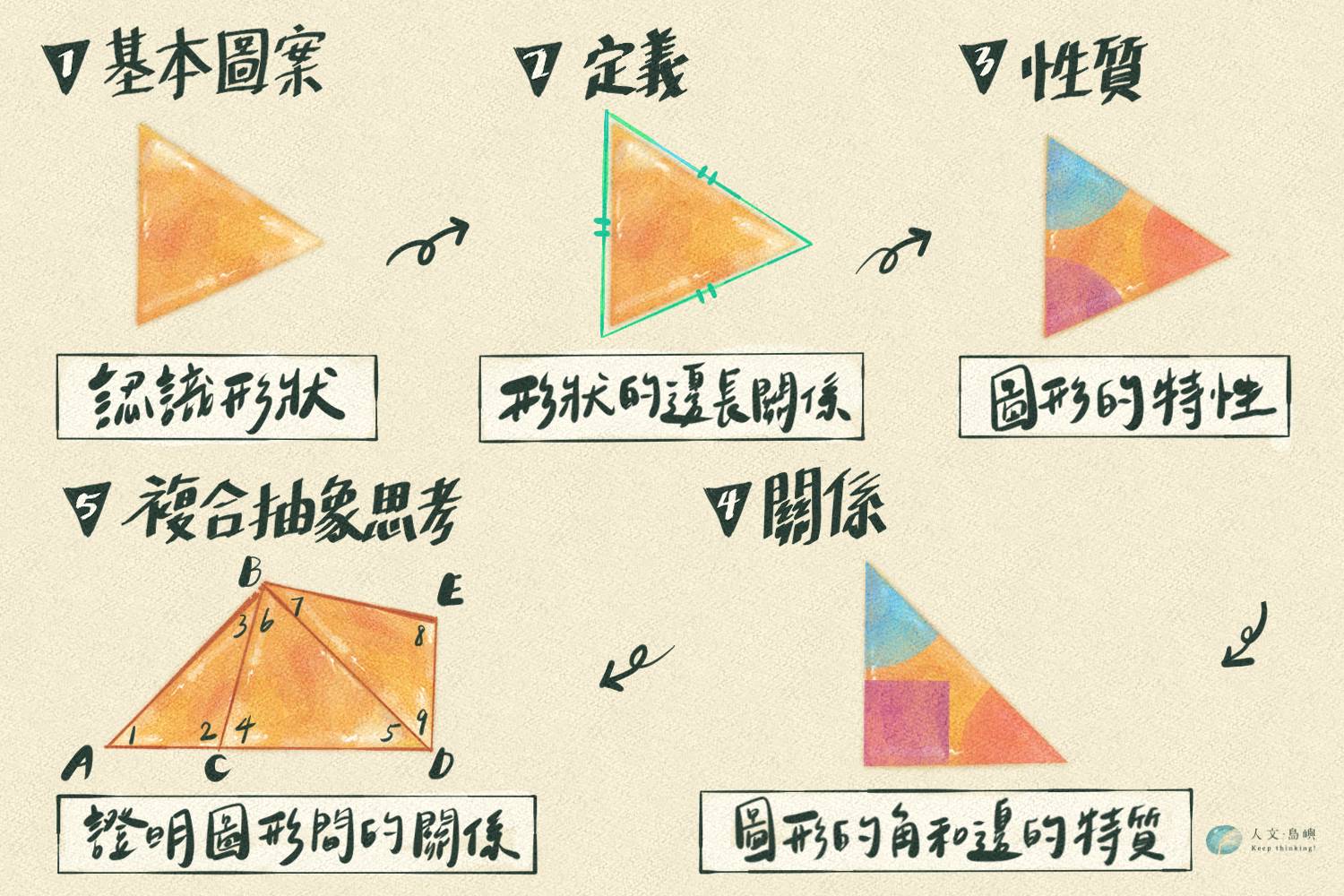

為什麼小學四年級的幾何特別難?

林素微指出,四年級正好是幾何學習難度提升的轉折點:「三年級以前的幾何多半圍繞特定的基本圖形認識,到了四年級,開始正式進入定義、性質與抽象概念的學習。」比如「平行」、「對稱」、「角度關係」等等新概念,需要孩子能夠進行抽象思考,而不少學生便在這個階段感到吃力。

數學圖形的學習隨著不同階段逐步提升難度和抽象化,從辨識簡單圖形到具體操作,逐步過渡到理解圖形的抽象性質、公式的推導與應用,並擴展到立體空間的概念,以及圖形變換的影響。而四年級的幾何學習針對平面圖形的定義、基本性質的認識、角度概念的引入以及面積與周長公式的理解和應用,對於一些孩子來說,難度陡然上升。

數學圖形的學習隨著不同階段逐步提升難度和抽象化,從辨識簡單圖形到具體操作,逐步過渡到理解圖形的抽象性質、公式的推導與應用,並擴展到立體空間的概念,以及圖形變換的影響。而四年級的幾何學習針對平面圖形的定義、基本性質的認識、角度概念的引入以及面積與周長公式的理解和應用,對於一些孩子來說,難度陡然上升。

圖表繪製/張力予

除了抽象程度提升讓一些孩子跟不上之外,對低成就學生來說,此時數學學習的劣勢更是一道難關。「這些孩子通常比較容易分心,學習動機也低,很多時候得花比別人多好幾倍的時間。我們也發現,他們對數學的信心、控制感跟行為意圖普遍比較弱,這些心理因素其實影響很大。」

低成就學生的問題,不只是學習挫折,而是整個學習過程從一開始就不太順利。傳統教學常預設所有學生都能跟上一樣的步調,這對他們來說其實蠻吃力的。林素微希望幫助學生把這些抽象內容,先轉成具體經驗來操作,慢慢引導他們進入抽象思考。

理解教學+認知本位=學習系統

為了打破這個困境,林素微從學生的學習特性與幾何本身的難點出發,重新設計教學內容。她與其團隊研發了「數位化認知取向的數學低成就學生幾何學習與診斷評量系統」。

他們依照學生的「理解順序」去設計學習路徑。林素微解釋道:「簡單來說,先讓學生做得到,再讓他們看得懂,最後才去算出來。比如學三角形的邊長關係,會先讓學生實際拿線段去拼,拼出哪些邊可以湊成三角形,然後才慢慢加進數字,最後才練習純計算的題目。」

林素微表示,這套「系統」結合了「理解教學」(Teaching for Robust Understanding,TRU)和「認知本位評量」(Cognition-Based Assessment)概念。不再一味灌輸知識,而是一步步跟著學生的思考邏輯走,幫助學生在每一個理解環節都能站穩腳步。

系統內建超過三百題針對幾何核心概念的診斷題庫,幫助老師持續追蹤學生每個小步驟的學習狀況,隨時進行調整與補強。林素微強調:「動畫可以幫助學生看懂概念的變化,圖像呈現也能減輕理解負擔。數位化讓這套系統更有彈性,對容易分心的孩子來說,這些設計更能吸引注意。」

在題庫的研發過程中,林素微與其團隊還特別導入了 PDCA 理論──計劃(Plan)、執行(Do)、檢查(Check)、行動(Action)這四個步驟──該理論的重點在於,當計劃擬定之後,即是循環的開始,而後續的每個步驟皆緊密相扣、互相制衡。「我們不是做一次就結束,而是不斷反覆檢查哪些題目能真正看出學生的認知困難,哪些還要修改。每經過一輪修正,診斷工具的精準度就更好一點,老師後續才能對症下藥。」

最重要的是,實證研究結果顯示,使用這套系統的低成就學生,在幾何成績統計平均顯著進步,而對照組部分學生甚至出現退步。

「一定有些成功經驗可以複製,那我們為什麼不這樣做呢?」林素微鼓勵大家一起坐下來討論、共思可行方案。

「一定有些成功經驗可以複製,那我們為什麼不這樣做呢?」林素微鼓勵大家一起坐下來討論、共思可行方案。

攝影/張傑凱

數學好不好,環境很重要!

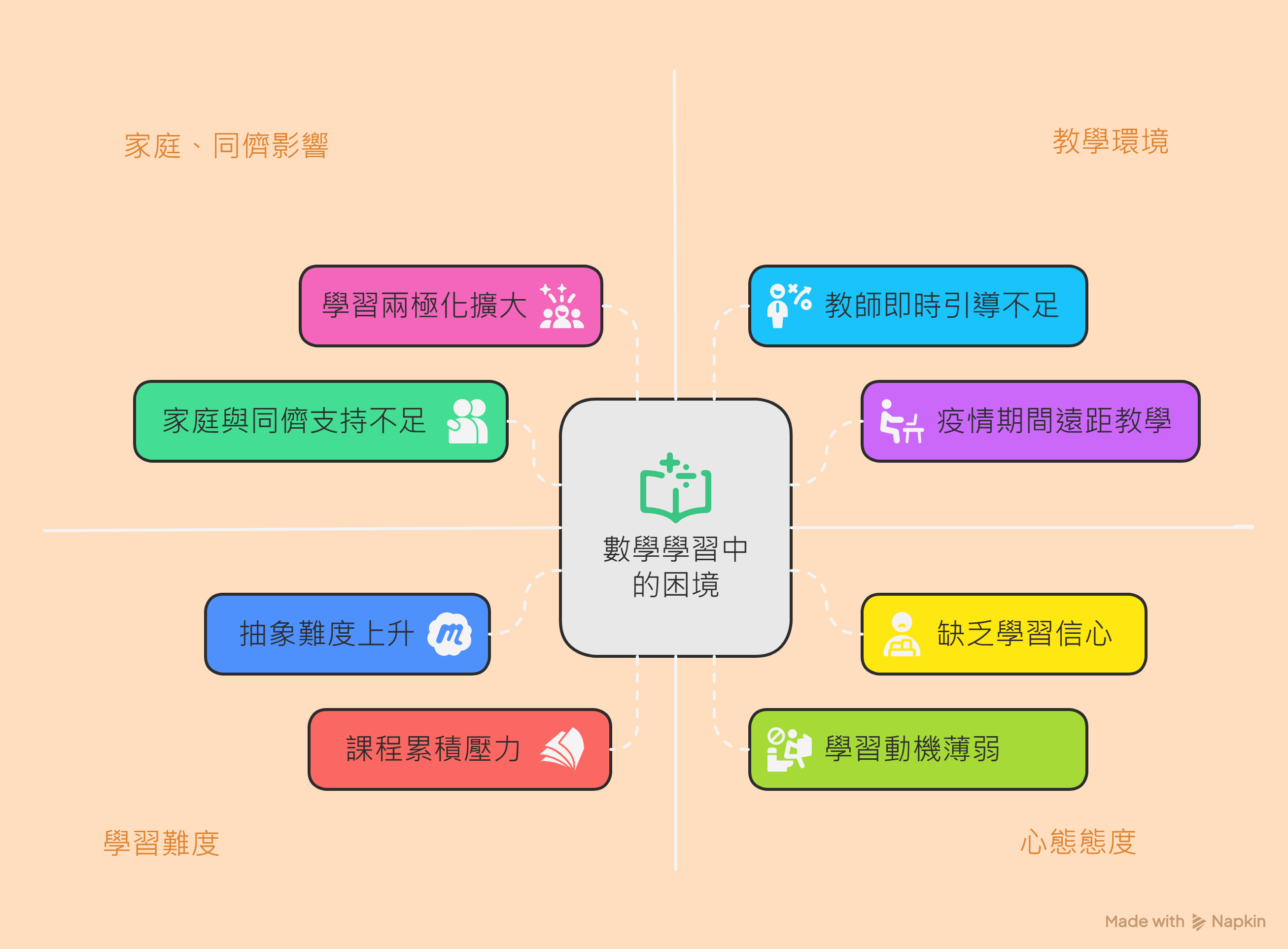

不過,林素微很快發現,單靠教材和系統設計,還不足以解開低成就學生的數學困局。林素微與其研究團隊特別採用了計畫行為理論(TPB)分析學生的學習動機。這個理論強調,學生的學習意圖往往受到他們對數學的觀感與整體學習環境的長期影響。

「簡單來說,有些學生一開始心裡就不相信自己能學好數學,加上周遭又缺乏鼓勵,學習意圖自然也就更低。」林素微表示,影響學生學習的不只是課堂裡的教材設計,還有日常中那些看不見的社會心理因素。

更讓她警覺的是,隨著年級升高,學生對數學的投入反而持續下滑。她與團隊比較研究發現,七、八年級學生在數學行為與表現上,普遍低於國小五、六年級。林素微解釋說:「這個數據其實反映了學生不是能力突然下降,而是他們在中途漸漸選擇放棄了。尤其原本學習就吃力的學生而言,面對越來越難的課程內容,很容易出現『乾脆不碰了』的心態。」

疫情後,這種落差又被進一步拉大。「需要老師盯著才會讀的學生,遠距教學期間幾乎直接脫隊。」林素微觀察到那些原本就能自學的學生,在疫情期間越學越順,但反觀學習數學挫折的學生,跟不上的人卻越來越掉隊。

「真正能放大教材成效的,仍是教學現場的整體環境。」林素微肅容說:「當教師在課堂中結合數位教材進行引導與補充,學生的理解效果遠比單靠自己操作更為穩固。但學生的學習意圖,往往取決於他們內心對數學的看法、對自身學習能力的信心、以及是否感受到支持性氛圍。對低成就學生來說,這些社會心理因素的高低起伏,連帶會影響學習意圖與實際投入行為。」

數學學習成效不佳是由多方面因素組成。

數學學習成效不佳是由多方面因素組成。

圖表製作/Napkin

教學現場的任務,不僅是傳授內容,更是在課堂中創造出安全、可討論、可嘗試的學習空間。林素微呼籲,盼第一線的老師能夠更早、更積極的介入學習現場,協助建立「不一樣」的環境,例如有效分組,營造出正面氛圍的環境,讓學生在討論與互動中逐漸累積數學自信,避免在早期挫折後快速失去動力。對許多低成就學生而言,缺乏的往往不是解題技巧,而是「可以再試一次」的那份心理安全感。

在研究過程中,林素微也觀察到一群被稱為「韌性學生」的特例──這些來自社經條件較弱的孩子,卻能夠持續維持良好表現。關鍵在於,他們懂得主動創造正向學習經驗,讓成就感逐步累積,形成穩定的學習動力。然而,韌性學生的支持系統來自哪裡?要如何轉化這些個案經驗為多數學生可以學習的參考?便是林素微接下來關注的主題。

採訪撰文/李佳芳

攝影/張傑凱

編輯/張傑凱

林素微(2013)。數學素養研究:國中學生的認知與評量。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

林素微(2014)。PISA 2012數學素養試題認知成分暨臺灣學生表現剖析。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

林素微(2018)。數位化認知取向的數學低成就學生幾何學習與診斷評量系統研發與應用。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

林素微(2021)。以計畫行為理論探討社會脈絡對於學生數學學習及成就關聯之橫斷與縱貫性探討。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

林素微(2023)。「停課不停學」家庭學習資源指標的建構:以PISA資料探討疫情下數學學習失落的模擬與驗證。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。