全文朗讀

「當哲學家走進科學家的實驗室,會看到什麼?」

訪談一開始,嚴如玉教授就拋出了這個問題。這句話不僅是開場白,更像是一道敲門磚,帶領我們進入她深耕多年的哲學與科學交會之地。

在國立陽明交通大學心智研究所任教的嚴如玉,走的是一條不尋常的路。她不滿足於書本上的概念分析,轉而親自走入神經科學實驗室,重新定義哲學的角色與位置。

國立陽明交通大學心智研究所嚴如玉教授

拍攝/古佳立

用哲學看科學,會看到什麼?

「哲學家常常以為自己知道科學家在做什麼,但當我進到實驗室,才發現我們很多想法都錯了。」嚴如玉笑著回憶道。

在求學階段,她專攻哲學,習慣了精密的概念分析與邏輯推演。但當她試圖透過閱讀科學文獻來理解神經科學時,卻總感到「不得其門而入」,對科學家的日常仍充滿陌生感。這種落差,促使嚴如玉直接走進實驗室。

進入現場後,她發現科學不只是公式與數據,而是一連串日常實作、概念取捨與跨領域的知識對話。「哲學家以為科學家花大量時間辯論理論,但實際上,他們可能更多時候在為儀器校正、數據清理、或處理意外的技術與倫理挑戰。」

因此,嚴如玉想到運用哲學的細膩分析方法,結合科學計量學與田野觀察,研究科學家如何思考、合作並建構知識。對她來說,理解科學不只是研讀論文成果,更要走進現場,親眼看見科學是怎麼一步步長出來的。

用 SciHPS 解剖科學思維

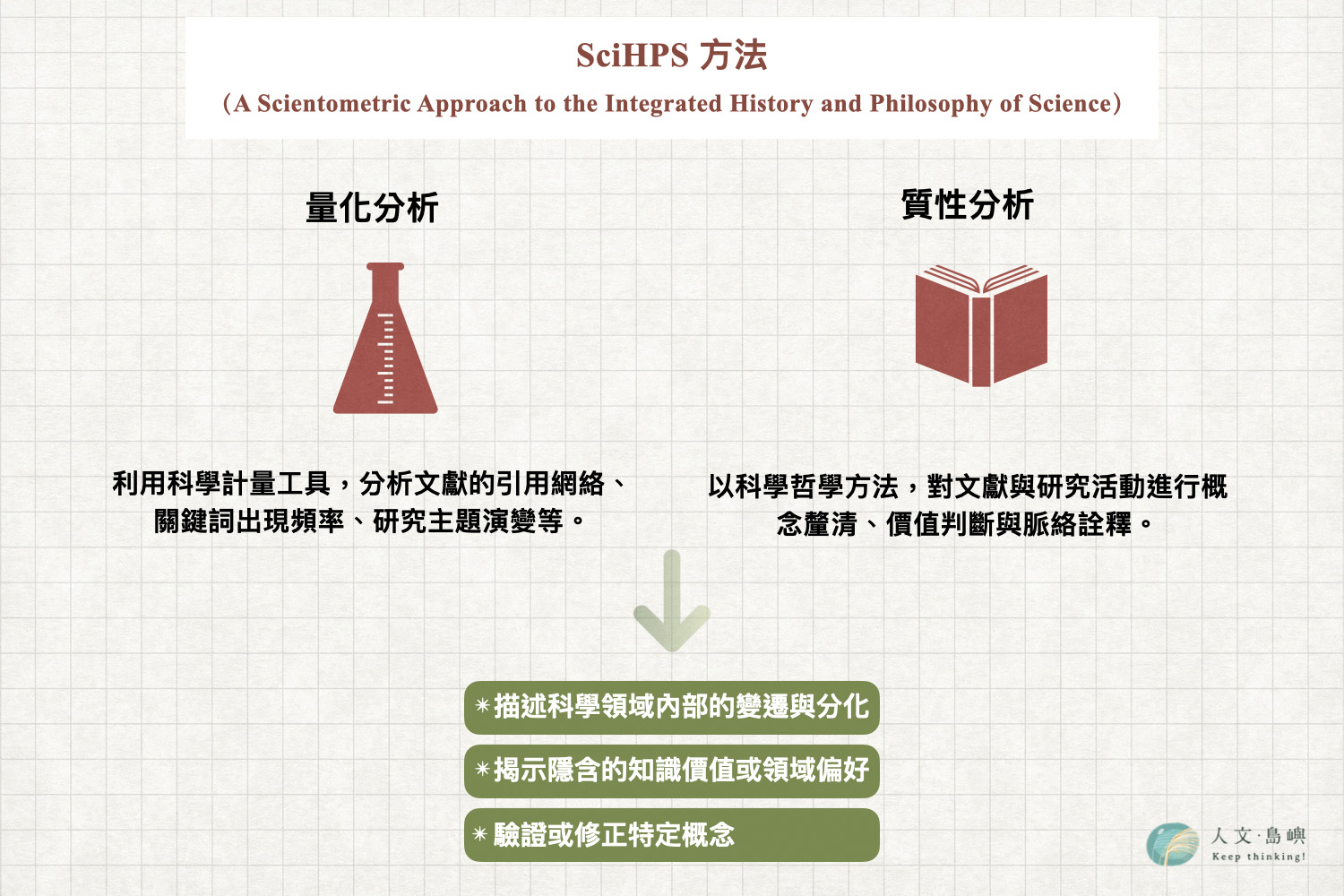

幾年的現場經驗下來,嚴如玉開始思考:如何把觀察到的科學研究歷程,進一步轉化成可驗證的系統化分析,讓哲學對科學的反思更具實證基礎與操作方法。最終,她與團隊建立了一套名為SciHPS(A Scientometric Approach to the Integrated History and Philosophy of Science)的研究方法。

嚴如玉解釋道:「SciHPS是一種結合量化工具與哲學詮釋的跨學科研究方法,可以用來觀察與描述科學社群內部的變遷,並揭示其中對特定知識理論的隱含偏好。」

SciHPS 是一種結合量化工具與哲學詮釋的跨學科研究方法,用來找尋科學共識的形成節點與標準知識的來源。

SciHPS 是一種結合量化工具與哲學詮釋的跨學科研究方法,用來找尋科學共識的形成節點與標準知識的來源。

圖片製作/馬藤萍

這套方法的使用範圍十分廣泛,尤其適用於分析曾受爭議或歷經多次修正特定研究。例如,「心跳速率變異」(Heart rate variability,簡稱 HRV )便是嚴如玉嘗試研究的其中一個案例。

她說道:「HRV 是生物醫學領域用來分析自律神經活動的重要指標,但它的測量方法與理論詮釋,近半世紀來歷經多次爭論與修正。我特別想知道,這個領域的知識標準是如何建立並鞏固的?」

首先,嚴如玉與團隊在資料庫 Web of Science 內抓取1970年至2022年間所有與 HRV 相關的文獻,並進行文字探勘、引用關係與關鍵詞演變等分析。他們發現,1996年一份由國際工作小組(Task Force)所制定的標準化指南是該領域的「引用高峰」,幾乎所有後續研究都直接或間接引用它,作為準則被信任並套用。

接續,嚴如玉檢視這份指南與相關文獻,發現它的普及不僅因理論具有優勢,更因其中所使用的演算法「快速傅立葉變換」(Fast Fourier Transform,簡稱FFT),使實驗操作變得容易。「這表示『技術可行性』成了鞏固標準化操作的關鍵,進而讓該指南受到社群所信賴,擁有穩固的高引用率。」嚴如玉解釋道。

這樣的分析成果,讓嚴如玉進一步修正了著名科學哲學家孔恩(Thomas Kuhn,1922-1996) 的「典範」(paradigm)概念。她嘗試提出一個全新概念——「引用典範」(citation-exemplar)。

孔恩指出,每個年代都會有一套普遍受到科學家相信並使用的觀念與實驗方法,它們被用來解決現實世界的各種問題,這便是所謂的「典範」。然而,一旦開始出現超出當代科學認知的例外,「典範」隨之受到挑戰。這時,便來到了科學革命的時刻,科學家漸漸打破既有思維框架,建立一套新的典範來取代過時的價值觀。這樣的歷程,被孔恩稱為「典範轉移」。

因此,嚴如玉所提出的「引用典範」,便是另一個不同於孔恩的觀察視角。孔恩的「典範轉移」主要用來解釋科學史中跨世代的革命性理論;而嚴如玉的「引用典範」,則著重追蹤研究社群在日常實作中如何透過高引用文獻與標準化工具逐步形成共識。換言之,後者提供了一種更細緻且可實證的指標,補充了孔恩理論在當代快速演進的生物醫學研究裡較難捕捉的部分。

在這些看似冷靜的儀器背後,科學社群正在透過標準化流程與技術選擇,形塑屬於自己的「引用典範」。

圖片來源/Unsplash

哲學家如何看見跨領域合作中的「知識誤會」?

HRV 的案例說明了,當一個研究社群能透過標準化建立共識時,科學知識便能鞏固下來,甚至重新定義研究的重心與走向。

但嚴如玉也強調,並非所有科學領域都有清楚的標準化基礎,一旦牽涉到跨領域合作,問題會變得更棘手。由於不同領域所採用的測量方法與詮釋框架往往有所差異,導致「知識誤會」的發生。

因此,為了更貼近當代科學的日常挑戰,嚴如玉和團隊將 SciHPS 方法進一步應用到心理神經免疫學(Psychoneuroimmunology,簡稱 PNI )。這是一個結合心理學、神經科學與免疫學的新興領域,試圖解釋壓力、情緒等心理因素如何影響免疫功能。

可想而知,針對 PNI 的研究並非一帆風順。嚴如玉指出,「領域特定性」(domain specificity)便是導致知識誤會的主因。不同學科各有不同的研究傳統、工具與操作方式,對同一個概念也有特定的理解。所以當實際合作時,研究者們常常遇到「語言不通」的情況。

舉例來說,即使大家都在談論「壓力」(stress),但心理學家可能透過心理量表與訪談去捕捉壓力的主觀經驗,神經科學家則偏向於腦部或神經反應的測量,而免疫學家是把壓力與血液中的免疫細胞或發炎因子連結在一起。

表面上,研究中使用的術語相同,但實際指涉的對象完全不同。結果就是彼此的研究結論與數據難以直接對接。

「但這正是哲學家可以進場的地方。我們不是去釐清『壓力的正確定義是什麼』,而是透過 SciHPS 的系統化分析,把這些知識誤會的結構攤開來,揭示它們是如何在不同研究中逐漸生成的。」

嚴如玉解釋道,「當我們系統性地檢視這些跨領域研究中的引用資料類型與重點,比對他們實際的實驗設計與理論假設,就能看出問題的源頭在哪裡。」

「有時候,研究人員之間可能感覺到『合作卡卡的』,卻說不清楚具體問題在哪。此時若有科學哲學的介入,或許能讓這些模糊的困境具體化,轉換成可觀察、可分析的結構。也就是幫助科學家理解『問題出在哪裡』,而不是簡單地說『你們的定義不同』。」

在跨領域研究中,許多看似一致的術語,實際上背後隱含的是完全不同的知識脈絡與價值偏好。唯有將這些差異攤開,合作才可能真正展開。

圖片來源/Adobe Stock

哲學家的角色:標準之外的反思

科學研究的日常,往往高度依賴標準化:測量要精確、模型要一致、數據要能被比較與重複利用。對科學家而言,這些標準是研究能否「站得住腳」的基礎,並讓成果得以累積並應用在臨床、工程或日常生活裡。

然而,哲學提醒我們,科學成果並非「自然成為真理」,而是建立在一連串選擇、假設與調整才可以前進。要用哪種儀器?要採取哪種演算法?這些決定背後,往往蘊含了特定的價值判斷、社群共識與歷史脈絡。

HRV 和 PNI 兩個案例正好形成鮮明對照。前者展示了標準化如何推動跨領域研究的擴展,後者則揭示了當缺乏共通基礎時,跨領域合作便可能困於誤會之中。「這正凸顯了哲學分析的價值——不是直接解決問題,而是幫助科學家意識到問題究竟出在哪裡。」嚴如玉笑著說道。

科學家專注於「怎麼做」是穩固的,哲學家則追問「為什麼要這樣做」以及「這樣的選擇意味著什麼」。她強調,這種標準之外的反思,正是哲學家在研究現場的獨特貢獻。雖然無法立刻解決技術難題,卻往往是推動科學繼續前行的必要條件。

拍攝/古佳立

當哲學家走進實驗室,所做的不只是旁觀或批評,而是提供另一種科學家所需要的後設分析。

從HRV研究標準化,到PNI裡的知識誤會,嚴如玉透過SciHPS方法,把哲學對科學的介入落實為具體實踐,讓我們得以重新理解科學社群如何變遷。而這套方法的潛力,未來同樣可以應用在人工智慧、氣候科學乃至社會科學的資料化研究。

她語重心長地說:「科學已深刻地改變我們對『知識』的定義與對『人』的理解。哲學的角色,正是幫助人類看清這些知識背後的假設與價值選擇,避免將科學視為單一且無可挑戰的真理。」

未來,嚴如玉希望這樣的哲學介入能展開更多對話,讓我們以更清醒的目光面對快速變動的科學世界。

採訪撰稿/徐瑜棉

攝影/古佳立

編輯/馬藤萍

研究來源

嚴如玉(2022)。探索從事跨科際研究時面臨的認知與知識論上的困難:心理神經免疫學與神經免疫學的案例研究。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

嚴如玉(2018)。以計算科學方法學研究生命科學中的典範:1970年至2016年心跳速率變異文獻的案例研究。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。