「我有過看『密醫』的經驗。」中央大學英美語文學系林建廷副教授回想做研究的初心。

「小時候生病曾尋求『密醫』,被『密醫』照顧過的我,在對方身上獲得了療癒和安全感。長大後進入學校知識體系裡,卻被告知『密醫』是落後、不夠現代的醫療行為。」

林建廷感到矛盾和困惑:「我與『密醫』的接觸經驗真實可靠,但那些科學、專業的醫療知識也沒有錯。其中是否存在了某種生命政治與現代性焦慮,而影響了我們對『密醫』的歷史認識?」

中央大學英美語文學系林建廷副教授

中央大學英美語文學系林建廷副教授

攝影/古佳立

殖民治理下的「密醫」身影

儘管要到戰後,「密醫」一詞才大量進入公眾視野,但林建廷認為回溯至日本殖民下的生命治理方式,能更理解「密醫」的生存壓力。

殖民者開啟了我們對西方現代醫學知識的認識與實踐,並為臺灣現代醫學的法制化奠下重要的基礎:考慮到當時臺灣人普遍的醫療選擇仍屬漢醫(現稱「中醫」),臺灣總督府在1901年頒布的《臺灣醫生免許規則》,便針對包括「漢醫」等在內進行行醫資格的認定考試。可以說是對於醫學知識與行為的審查與控管,但同時也在納入管理的過程中,產生了不同的階序。

同期間,臺灣的傳統助產士「先生媽」面臨的處境是一種可類比於「漢醫」治理的殖民現代性邏輯。1923年的《臺灣產婆規則》,規定了助產婦科畢業生或產婆考試合格者才能行醫,自此經培訓和認證的「新式產婆」逐漸取代仰賴經驗的「先生媽」。但在少數人力短缺地區,政府提出「限地產婆」制度,經「限地產婆講習會」短期進修完畢後,「先生媽」便可在指定區域內從事三年接生工作。

1938年(昭和13年)「嘉義產婆講習所」第7屆畢業生紀念照。

圖片來源/國家文化記憶庫

在殖民治理的考量下,針對「漢醫」與「產婆」資格條件的規範,既是以「法」區辨不合格的「密醫」,也是殖民政府擴大對於殖民地醫療的管理。且換個角度想,重點似乎不在於誰才是真正的合格者,而是製造合法的例外。因此林建廷指認了其中的矛盾:「當時在西式醫學體制未建置完全、臺灣醫療人員尚不足的情況下,選擇將他們納入的作法,其實是一種系統性的『分類』,在合法與非法之間製造醫療與勞動的不對等空間與身分位階。」

他接著說:「我們明顯看到了殖民歷史下『生命權力』(biopower)的運作痕跡,即是將公共衛生、疾病、出生率和死亡率納入管理範疇,而醫療現代化發展的進行,正是仰賴國家對生命政治的治理性。」

此脈絡下,林建廷關切那些「不夠現代、進步」的群體,如何被迫進入生命政治的管理範疇。他進一步分享了賴和的短篇小說〈蛇先生〉:「故事中,主角『蛇先生』的本業是抓青蛙,只因過程中會有被蛇攻擊的生命危險,他開始懂得治療蛇咬傷,甚至比『合法醫師』都厲害,但也因此遭到逮捕。蛇先生替人治療蛇咬傷本是善意之舉,但作為一個沒有行醫執照的人,他的行為反倒變成了『犯罪』。」

承接上述的殖民治理邏輯,無照行醫的蛇先生可說是徹頭徹尾的「密醫」,其「三折肱成良醫」的經驗無法被科學所分析和定義,殖民政府便認定他一定藏有「秘方」,但直到蛇先生過世,他們仍查不出秘方為何。小說可視為民族寓言和對生命政治的反思:「蛇先生作為『密醫』,揭示了法律與現代知識的專斷,且『非』科學行為造成的醫療身分質疑,也反映了臺灣傳統知識面對殖民現代性時的矛盾與焦慮。」

當「密醫」成為「缺席的存在」

戰後,當臺灣已累積一批擁有現代醫學知識的專業人士後,他們同樣追求一個更健全的醫療制度,並首先考慮到早先於中國大陸公布的《醫師法》(1943)已不適用當前的醫療發展,「臺灣省醫學會」(現名為中華民國醫師公會全國聯合會)便在1950年提交了修改《醫師法》的請願書;後在1953年的第二份請願書中,也進一步訴諸「生命安全」而盼能有一個更嚴格的從醫人員管理制度,但直到1967年新的《醫師法》才正式確立。

與此同時,戰後緊接而來的「美援」計畫,再加速了臺灣現代化的步伐,從「中等科學教育計畫」、「家庭計畫」,乃至以美國為依準的醫護培訓制度、對非正規醫療行為的剷除等。可以說,隨著日本殖民的結束,臺灣社會緊接著進入了另一個以「冷戰」為名的現代性結構裡,而更大尺度地透過區辨非法行醫的「密醫」,來進行對醫療人員的規訓與管制。

因此在1950至1970年代期間,「密醫」身分開始被廣泛討論,並以負面形象出現在當時的大眾文化、政府公文、公共衛生與醫學相關刊物裡。林建廷指出:「當『正規』醫療人員的認定變得明確,那些在西方現代醫療體系裡明顯不合格的群體,便可能在法制化的過程中,轉瞬成為『非法』。那段期間出現許多恐怖論述,對各種未經正規醫學體制出身的醫療人員賦予『密醫』形象,如他們以玄學秘術蠱惑病人、罔顧人命等說法。」

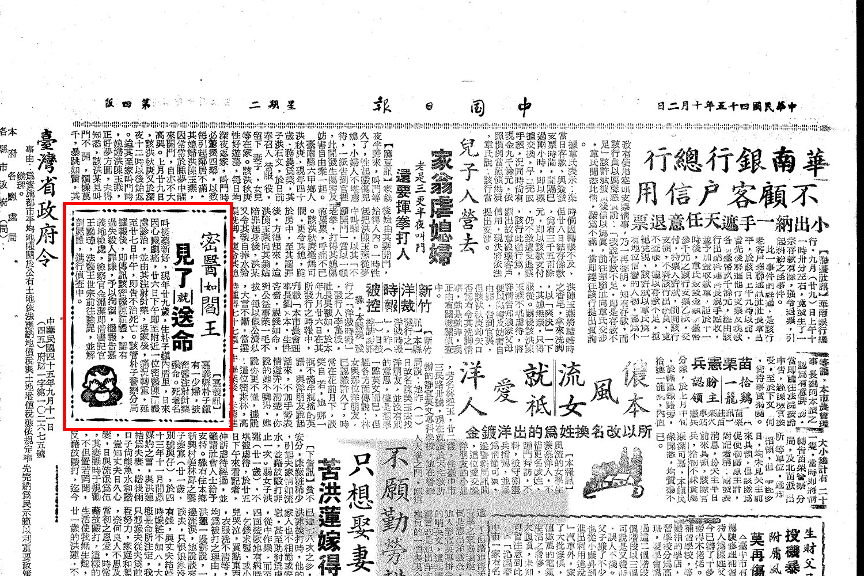

「反密醫運動」期間,報章雜誌上可見許多聳人聽聞、誇大的「密醫」恐怖論述。

〈密醫如閻王,見了就送命〉,1956年10月02日《中國日報》。

圖片來源/國立公共資訊圖書館數位典藏服務網

積極推動《醫師法》改革的吳基福醫師,曾試圖將這些人分為「兼職密醫」與「專業密醫」:前者包含了在藥店、診所和臨床實驗室的工作者;後者即指無證、或在街頭行醫的人。但林建廷認為:「民間的照護關係很複雜,無法以現代西方科學一一解釋和精確分類,即便區分了也不完整;且在不同時空脈絡下,都有各自的變化。」

於是,在生命政治的權力運作下,林建廷所指認的「密醫」,更像是一群難以被定義的「非正規醫療勞動者」,如同陳映真筆下的女性人物「葉春美」(出自中篇小說〈趙南棟〉):小學畢業,葉春美即到私人診所「邊學邊做」地從事醫護工作,當時臺灣有不少後來在地方上行醫的「密醫」,就是循著小說所描述的這類發展路徑而來的。1950年,葉春美因參與政治運動而被抓入監獄,卻意外充當了獄中重要的醫療支柱,別人視葉春美為「護士」,並在懷有身孕的獄友宋大姐因酷刑導致傷口感染而瀕臨死亡時,她的醫療知識拯救了這對母子。

後來,葉春美轉監被調派去負責一間更現代化的調劑室,她還感嘆這幾年醫療發展的進步;但二十年刑期結束,當葉春美有機會見識到現代西式醫院裡的先進設備、身著整潔制服的護士穿梭病房時,此刻的她卻顯得手足無措,已然跟不上現代醫療體系的進步。

〈趙南棟〉載於1987年6月《人間雜誌》第20期,並集結成《趙南棟及陳映真短文選》一書出版。

〈趙南棟〉載於1987年6月《人間雜誌》第20期,並集結成《趙南棟及陳映真短文選》一書出版。

攝影/古佳立

「我試圖在葉春美身上,讀出某個被抹滅的歷史群像。臺灣醫學轉型的過程中,非正規醫療勞動者之所以沒有被立即剷除,是因為政府仍對這些人有需求,在關鍵時成為即時的勞動力補充,如葉春美在獄中是個能『救人』的護士,還具備管理藥房的基礎知識。換言之,這些人讓國家得以過渡到另一個更現代的位置;但成功後,被『密化』的醫療勞動者隨即走入歷史,而無法在醫學發展進程上留有貢獻之名。」

「密醫」背後——對西方現代醫學的追逐

林建廷將「密醫」形容為「閾界人物」(threshold figure)——在公開與秘密、合法與非法、現代與傳統之間擺盪:猶如一道「門檻」,跨過即是克服了原本不夠現代的醫療社會,但他們不可忽視的勞務付出,卻又提醒了某個我們無法割捨的傳統知識體系。

那麼,「密醫」作為殖民暴力、冷戰帝國主義的多重生命治理模式下的產物,同時也是臺灣追逐現代性的國族焦慮徵候。

林建廷藉電影《太平天國》試圖勾勒這樣的現代性焦慮:主角阿盛是村裡唯一識字的人,且崇拜著美國的進步文明;他有一個「斷指」的弟弟阿憲,因早先在日本工廠工作時意外所致,後聽坊間傳聞可以將手指放進薑罐保存。所以當阿盛獲知美國軍隊即將駐紮臺灣時,他開始盼望他們的醫學技術能治好弟弟。但當兄弟倆帶著「斷指」兩次向美軍提出醫療需求時,後者無不對罐子裡的斷指感到驚恐,甚至將它當成乞丐討錢的把戲。

《太平天國》上映於1996年,導演吳念真以喜劇方式,呈現美軍駐臺對臺灣人的生活衝擊。

影片來源/Youtube

「斷指」並非「密醫」所為,但兩者處在同一個生命政治結構裡,都指認了殖民與冷戰現代性帶來的進步、矛盾與受傷。林建廷思索著:「『斷指』具象化了臺灣對西方進步文明的想像與仰賴。若將『斷指』作為受傷主體的隱喻,當我們透過現代醫療,試圖把它接回去(重建主體)時,卻模糊化了臺灣是如何以邊緣化非正典的『密醫』知識與勞動為代價,換取這樣的現代性。」

每一個時代都會有一個進步指標,並產生新的知識準則,但在這些規範制度化的過程中,那些不夠現代、不符合規則的「例外」也會同步被製造出來——即是一個「納入/排除」的過程。

因此,林建廷總結道:「所以『密醫』不可能消失,每個時代都會產生不同的『密醫』。」

攝影/古佳立

採訪撰稿、編輯/馬藤萍

攝影/古佳立

研究來源

林建廷(2021)。逃逸中的「密醫」主體:跨太平洋台灣醫療現代性下的勞動階序與生命政治。國科會專題研究計畫(學術性專書寫作計畫)。

林建廷(2018)。〈等待醫治的斷指:冷戰自由人文主義的國/種族殘缺敘事〉,台灣社會研究季刊,109,頁5-35。

Lin Chien-Ting (2020) Taiwan’s Transpacific Medical Modernity: Race and Medical Humanitarianism in Buddha Bless America. Verge: Studies in Global Asias 6(1), 198-224.

Lin Chien-Ting (2015) Governing “secrecy” in medical modernity: knowledge power and the mi-yi outlaws, Inter-Asia Cultural Studies, 16:2, 227-243.

Chien-Ting Lin (2014) Fugitive Subjects of the “Mi-Yi”: Politics of Life and Labor in Taiwan’s Medical Modernity, University of California San Diego.

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。