談到「釋憲」,大家或許會想到近年幾個受到關注的釋憲案,例如釋字第748號「同性二人婚姻自由案」、釋字第803號「原住民狩獵案」、釋字第807號「限制女性勞工夜間工作案」。

點開「司法院大法官」的網頁,可以發現釋字第1號早在民國38年就已出現,70年來已累積超過800號解釋。

而大法官釋憲的基礎也數度修法,從司法院大法官會議規則(民國37年公布施行)、司法院大法官會議法(民國47年公布施行)、司法院大法官審理案件法(民國82年公布施行),到明年(111年)1月4日即將施行的憲法訴訟法。

草案六進六出立法院,憲法訴訟法獲得社會高度關注。曾任司法院副院長、大法官的國立政治大學講座教授蘇永欽,也在過程中參與推動草案研擬。他對即將上路的憲法訴訟法有嚴謹的法學思維,也有深切期待。

國立政治大學講座教授蘇永欽。

攝影/汪正翔

民主化之後,釋憲如何與時俱進?

憲法訴訟法和民事訴訟法、刑事訴訟法,雖然名稱相近,本質上卻有極大的差異。

因為憲法不僅影響所有的公權力,也就是統治權的行使,也涉及人民權利的保護,蘇永欽說:「大法官是規範者,也是被規範者,這其中如何調和,需要整體性的思考。」

例如大法官在行使解釋權時,要給予他們多大的自由?多少的程序限制?是否需要程序性的立法?制定的密度應該如何?其中就涉及人民、大法官、與其它公權力互動的問題。「簡單來說,規定的越細緻,立法院對大法官的箝制越大;授權越多,大法官制衡立法院、行政院的權力就越大」。

蘇永欽提到,民國80年國民大會全面改選,權力走向多元分化,不再集中於少數團體。兩年後,司法院大法官審理案件法施行,只有35條條文,他稱之為「大孔立法」。

「洞比較大的,許多聲請和救濟程序都散落在外,大法官有比較多的裁量權。它讓司法院與立法院的衝突,有比較大的空間去互動,在那個階段是適當的」。

隨著時間發展,聲請大法官解釋的案件數量漸增,類型也愈趨複雜,現有的法律逐漸不敷使用,也相當程度造成人民聲請釋憲的阻礙。蘇永欽認為,「隨著民主化的發展,應該要慢慢走向更可預見的,尤其從人民的角度,誰可以聲請釋憲、會走到什麼程度、有什麼結果,都要更清楚」。

憲法法庭,讓釋憲司法化、裁判化、法庭化

本次通過的憲法訴訟法,進化成條文總數95條,偏向「中孔立法」。蘇永欽說:「憲法訴訟法不是一夜之間翻轉,而是臺灣歷經民主化很自然的發展。最重要的思考,是希望突破過去司法院大法官會議法施行以來的一些大問題。」

首先是密度過低,造成大法官的裁量權過大。人民聲請釋憲後,無法預期案件是否會受理,且審理時程漫長,「所以這次修法的重點,就是『司法化』、『裁判化』」。

包括將過去大家熟悉的「大法官會議」改為「憲法法庭」,就是將會議程序調整為司法程序。蘇永欽提醒,「很多人會誤解,以為大法官會議是一個『機關』,正確來說,應該是以大法官會議的方式行使權利,機關應該是司法院或司法院大法官」。

位於司法院的憲法法庭。

圖片來源/維基百科

改為憲法法庭後,原來的「主席」也改為「審判長」,十五位大法官平等肩負「評議」的義務。決議也不再稱「大法官會議解釋」,而是「憲法法庭裁判」。

此外,公開聲請書、機關答辯書、法庭上的言詞辯論,乃至主筆的大法官、每位大法官的立場都會公開,讓人民更了解判決形成的過程,提高程序的透明度。

蘇永欽說,透過憲法法庭的落實,大法官的權利就和其他司法權「拉平了」。「民主化之後,民眾期待它越來越可預測、程序更加標準化,所以用『評議』替代『討論』、用『裁判』替代『解釋』。將來就不會再用釋字第幾號,大概會創造新的文號,就是透過這些改變來回應民主化的需求」。

加入法庭之友,降低表決門檻

這次修法,也加入英美法系國家行之有年的「法庭之友」制度(Amicus Curiae)。法庭之友不代表任一方當事人,而是將具有專業價值的意見,提供給憲法法庭參考。例如涉及工作權的案件中,相關的企業、工會或可能受影響的群體,有機會透過參與程序表示意見。

蘇永欽說:「我設計之前的草案時,就認為一定要有法庭之友,讓這些意見不會被拒於門外,讓大法官、關係人可以讀到。」不過臺灣過去沒有這項傳統,實施後會如何發展仍有待觀察,但他相信採用這樣的制度將有助於程序的集思廣益。

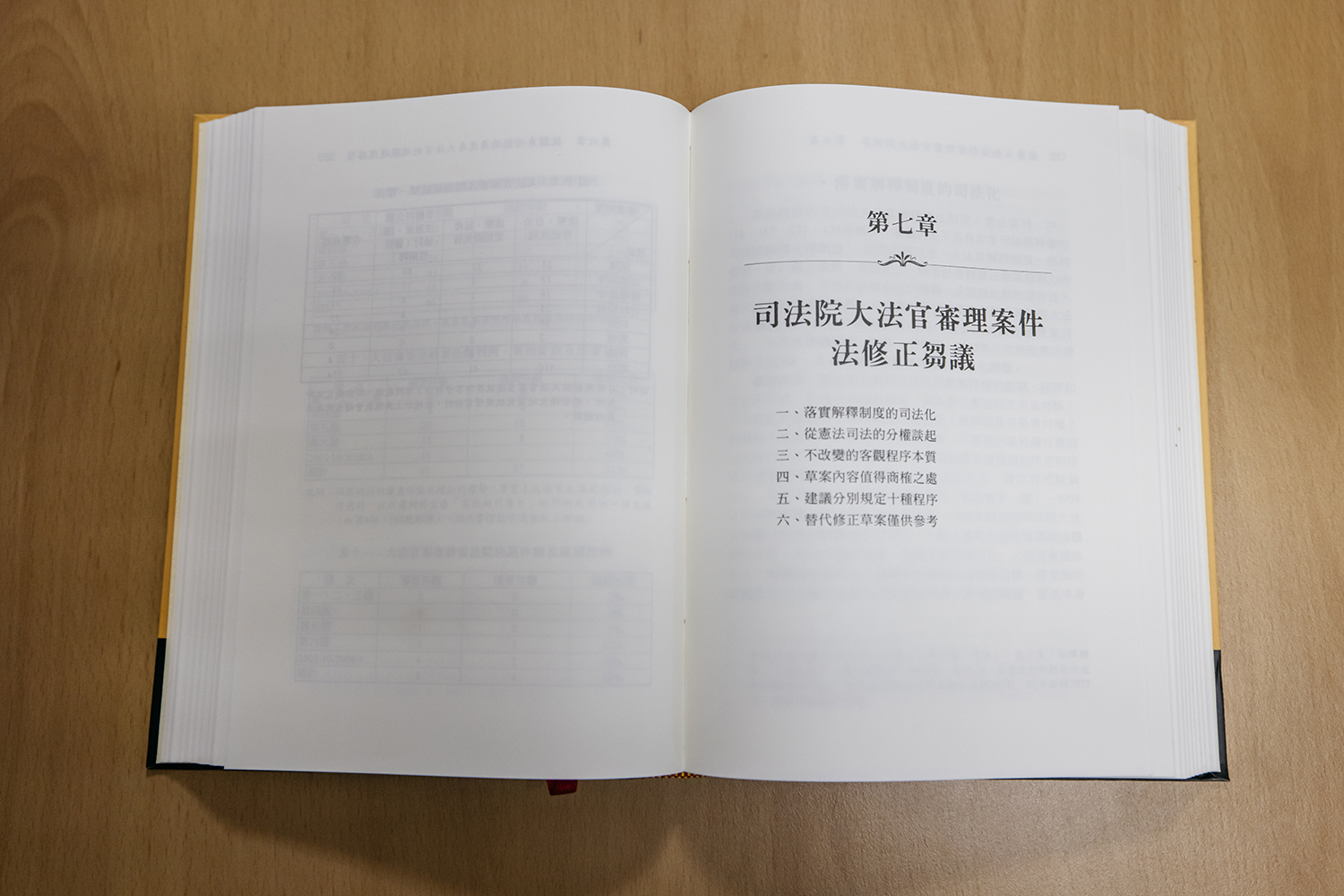

蘇永欽於2008年發表〈司法院大法官審理案件法修正芻議〉。

攝影/汪正翔

另外,憲法訴訟法在判決的表決門檻也做出變革。過去釋憲需要2/3的大法官出席,並獲2/3同意,嚴格的門檻雖然讓程序更嚴謹,卻也變相降低做成解釋的可能。修法後,調降為2/3以上的大法官參與,並獲1/2以上同意即可做出判決。

蘇永欽認為,憲法要認定法律違憲是很複雜的思考,表決權的比例不是簡單的數學問題。過去學者多偏向保守立場,認為門檻降為1/2的風險太高,在越來越民主化的社會可能產生太大的衝撞,但門檻過高,也可能阻礙修法的機會。

他在司法院服務期間也針對這個問題斟酌許久,並推動漸進式的改革,「如果回歸法官平等原則,採取相對多數決,有什麼不可以呢?新法的決定是我佩服的」。

引進裁判憲法審查,未來有隱憂?

這次修法最重大的改變,莫過於引進德國的「裁判憲法審查」制度。

蘇永欽提到,過去聲請釋憲,就有人主張「法規範違憲」,也有人說不出來有什麼法律違憲,就說是「個案裁判違憲」。但司法院大法官審理案件法只處理前者,也就是大法官只針對「法律」是否違憲作出解釋。如果法律本身沒有違憲,而是法官在個案中做出違憲判決,大法官不能受理,通常最高法院就是最後一審。

因此,現在司法院希望引進裁判憲法審查,目的是讓人民基本權更有保障。但對於這個制度的引進,蘇永欽認為也可能是危機。

「認為這樣做可以填補憲法直接保護人民的漏洞,是誤解了過去沒有針對個案的違憲審查。其實在大法官第9號解釋中就已經說明,裁判如果有違憲就應該指出。換句話說,每個法官都是依照法律,包括憲法去審判案子,所以地方法院的法官就可以用憲法理由做判決」,也就是各級法院法官在審理案件時,都必須帶有憲法意識,「我們從來就是鼓勵各級法院使用憲法」。

攝影/汪正翔

蘇永欽認為,最實際的問題就是施行裁判憲法審查後,可能會有大量案件湧進憲法法庭。「當事人花了這麼多律師費,只要還有最後一線希望,一定會奮力一搏,不要低估未來的案量」。

尤其在宣告個案是否違憲前,大法官必須對個案的事實和法律問題都要充分掌握,有時難免會和終審法院發生見解的歧異,對於在法律熟悉度上可能不及終審法院的大法官來說,這樣的衝突會有不小的後遺症。蘇永欽說,「這是讓大法官去做他不擅長的事情,讓大法官放下他該做的事情,鑽到個案裡」。

新法上路後,還有一段長路

參與《憲法訴訟法》的催生,蘇永欽肯定新法邁向司法化、裁判化、法庭化的改變,但對於即將實施的新法,他也稍有遺憾。

包括憲法訴訟法的名稱,他認為可能會引發誤解。「有爭議為前提,有原告與被告兩造對立的原始結構才叫『訴訟』,那我們就要問,大法官行使權利,是對立結構的審判,還是非對立結構的審判?這不是一個簡單的問題」。

他以釋字第445號解釋「集會遊行法相關規定違憲?」為例,「這個案子要找誰當原告、被告?既不是人民,也不是立法委員,也未必是行政部門,更不是法官」。但在這個案子中,相關成員都有一個共同的目的:釐清集會遊行法的合憲性,透過釋憲程序,達到對所有人的最大利益,與贊成或反對政策無關。

因此,蘇永欽提醒,「在『司法化』的同時,不一定要『訴訟化』,設計上應該掌握程序的本質」。他認為現有的司法院大法官審理案件法會是比較恰當的名稱,類似家事事件法、智慧財產審理案件法,都是在處理一個比較特殊的領域,這樣的命名也較符合新的立法趨勢。

而本次修法,蘇永欽最大的遺憾是人民雖然可以針對法規範違憲申請釋憲,但依舊必須等到確定終局裁判,「用盡審級救濟」,也就是耗費時間心力走完所有的訴訟程序與救濟途徑後,才能聲請釋憲。

「如果在審理過程中,就知道法律違憲,還要打到最後嗎?這整個程序都是浪費的。如果人民主張法規範違憲,為什麼不能直接請憲法法庭處理呢?」

針對這個問題,蘇永欽思考了很久,「我認為整個制度的重心不應該是『個案』,而還是『規範』的審查,立法者要審查是否存在漏洞」。他認為,法官遇到類似的情形,應該要有聲請的「義務」,而不僅是新法所規定的聲請的「權利」。

「如果在第一審,當事人第一天出庭就提出聲請,法官認定確有所本後,直接幫他送出,我認為這樣的解決問題才是人民所需要的,法國十年前才啟動這個制度,非常成功」。

攝影/汪正翔

六度叩關終於成功的修法,走來非常不容易,蘇永欽認為現在正是最佳時機。「如果憲法訴訟法是在民國37年大法官設置時就設立,那可能是個悲劇,是時間點的問題,在我看來現在立法是非常好的」。

雖然新法在學理與技術性的細節還有完善的空間,但他也肯定透過這次修法,讓大法官的理念與權力更加清晰,「當一個憲政國家慢慢發展,大家在憲法基本體制不明確的情況下,摸索出一條最好的道路」。

憲法訴訟法施行後,可能發生的實務問題與更複雜的學理討論仍值得關注。在民主化的社會,什麼樣的憲法與司法權最適合臺灣,永遠是值得持續思考的問題。

採訪撰稿/歐苡均

攝影/汪正翔

編輯/黃詩茹

蘇永欽(2002)。部門憲法—憲法釋義學的新路徑。科技部專題研究計畫(一般研究計畫)

蘇永欽(2004)。司法權的定位與組織研究。科技部專題研究計畫(一般研究計畫)。

蘇永欽(2008)。司法院大法官審理案件法修正芻議(上)。月旦法學雜誌,156期,152-154。

蘇永欽(2008)。司法院大法官審理案件法修正芻議(下)。月旦法學雜誌,157期,126-145。

蘇永欽(2019)。大道以多歧亡羊──簡評憲法訴訟法。月旦法學雜誌,288期,5-36。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。