全文朗讀:

有時候我們會在廣告中看到一種訊息:「現在只要來店購買任一產品,就會捐出10元給某個公益團體或特定的弱勢族群。」這種看似簡單的公益廣告背後,其實蘊藏著一種特殊的消費心理機制:消費者無須額外付出,就能透過日常消費參與公益行動,滿足「做好事」的心理需求;企業也在此過程中建立了正面的品牌形象,在提升消費者好感度的同時,也兼具回饋社會的意義。

可是,這種行銷方式真的有效嗎?

中山大學企業管理學系張純端教授長年研究消費者行為,特別關注善因行銷這個時代性的議題,透過貼近真實情境的實驗與觀察,試圖解析這種被稱之為「善因行銷」的心理運作機制及影響因素。她更指出,善因行銷不全然都「好」,也有影響觀感或行為的不良效果。

張純端試圖解析「善因行銷」的心理運作機制及影響因素。

張純端試圖解析「善因行銷」的心理運作機制及影響因素。

攝影/陳顯讓

買東西、也做善事的善因消費

想像一下,你手上的那杯咖啡,不只讓你精神一振,還可能正在默默地幫助某個需要關懷的角落。這就是「善因行銷」(cause-related marketing,CRM)的神奇之處,聽起來有點學術,但概念其實很簡單:企業推出帶有「愛心」的商品或服務,你每買一樣,他們就承諾捐出一小部分錢給慈善團體。

這就像一場溫柔的三方共舞:你開心地買了東西,順手做了一件好事;企業呢,不只賣出了產品,還在你的心中留下一個「這家公司不錯耶」的好印象;而那些需要幫助的團體,則多了一筆「愛的資助」。張純端精闢地指出,成功的善因行銷就像一個正向循環:企業擦亮了品牌,公益組織多了後援,而我們消費者,只是透過日常的「買買買」,就能輕鬆地成為「善心人士」!

「善因行銷需要三個關鍵要素。」張純端說明:「第一,得要有公司或店家提供的產品或服務;第二是這間公司或店家必須和某個公益組織達成正式的合作協議;第三,當然,還要有消費者支持。」這就排除了街頭購買愛心筆或愛心面紙等消費行為,由於未涉及生產販售商品的公司、店面,與公益團體間雙方同意的合作連結,便不符合善因行銷的定義。

善因行銷的構成要件需要有公司產品、公益團體合作和消費者買單三種。

善因行銷的構成要件需要有公司產品、公益團體合作和消費者買單三種。

繪圖/張力予

產品與議題適配性

張純端指出,在1983年就有「善因行銷」的成功案例:美國運通修復自由女神像的企劃。他們將每筆信用卡消費捐出1美分,最後不僅募得了170萬美元,更意外的增加了45%的持卡人數和提升28%的使用率。

以及1998年起優格品牌優沛蕾(Yoplait)與蘇珊高曼乳癌基金會(Susan G. Komen for the Cure)合作,鼓勵消費者寄回優格瓶蓋,每收到一個瓶蓋,優沛蕾便會幫消費者捐款10分美元。這個持續近20年的活動,不僅募款首年就達150萬美元,更重要的是,它巧妙地將優格的健康形象與乳癌防治議題連結起來,同時提升了品牌形象和消費者好感度。

「然而,並非所有的善因行銷都能奏效。」張純端表示:「不少案例因為與消費者觀感產生衝突,反而引發了公關危機。」例如,美國某炸雞品牌曾推出捐助乳癌防治基金的「粉紅炸雞桶」,就引來不少批評。同樣的,加拿大某汽水品牌贊助青少年糖尿病基金會,以及石油公司支持海洋環保,也都受到了質疑。這些案例凸顯了「產品與議題適配性」的重要性。

「民眾的質疑不無道理,炸雞可能增加乳癌風險,這樣做是倡議乳癌防治還是鼓勵攝取炸雞?含糖飲料與青少年糖尿病息息相關,而石油產業本身就可能對海洋環境造成破壞。在消費者眼中,這些善因行銷彷彿是企業試圖彌補自身產品或行為所造成的負面影響,顯得格格不入,甚至有『洗白』的嫌疑。」

張純端指出,對於菸、酒、含糖飲料、垃圾食物、石化產業等「有害產品」而言,進行善因行銷容易弄巧成拙,甚至產生反效果。「許多國家和地區都有明文規定,限制這類產品進行隨意的善因行銷。例如過去曾有香菸公司捐款給肺癌基金會,這種『罪魁禍首』捐助受害者的行為,消費者是不可能認同,甚至會引發抵制的。」

從上文提到的正負面行銷案例來看,善因行銷的合作對象若不是相斥性質的公益議題,便可以具備行銷效益。「畢竟過去的研究發現,善因行銷往往比單純打折更能吸引消費者。」張純端的實驗也印證了這一點:「同一款手機,附加公益連結往往比直接降價更能促使消費者買單。」

做好事會有原因嗎?會有後果嗎?

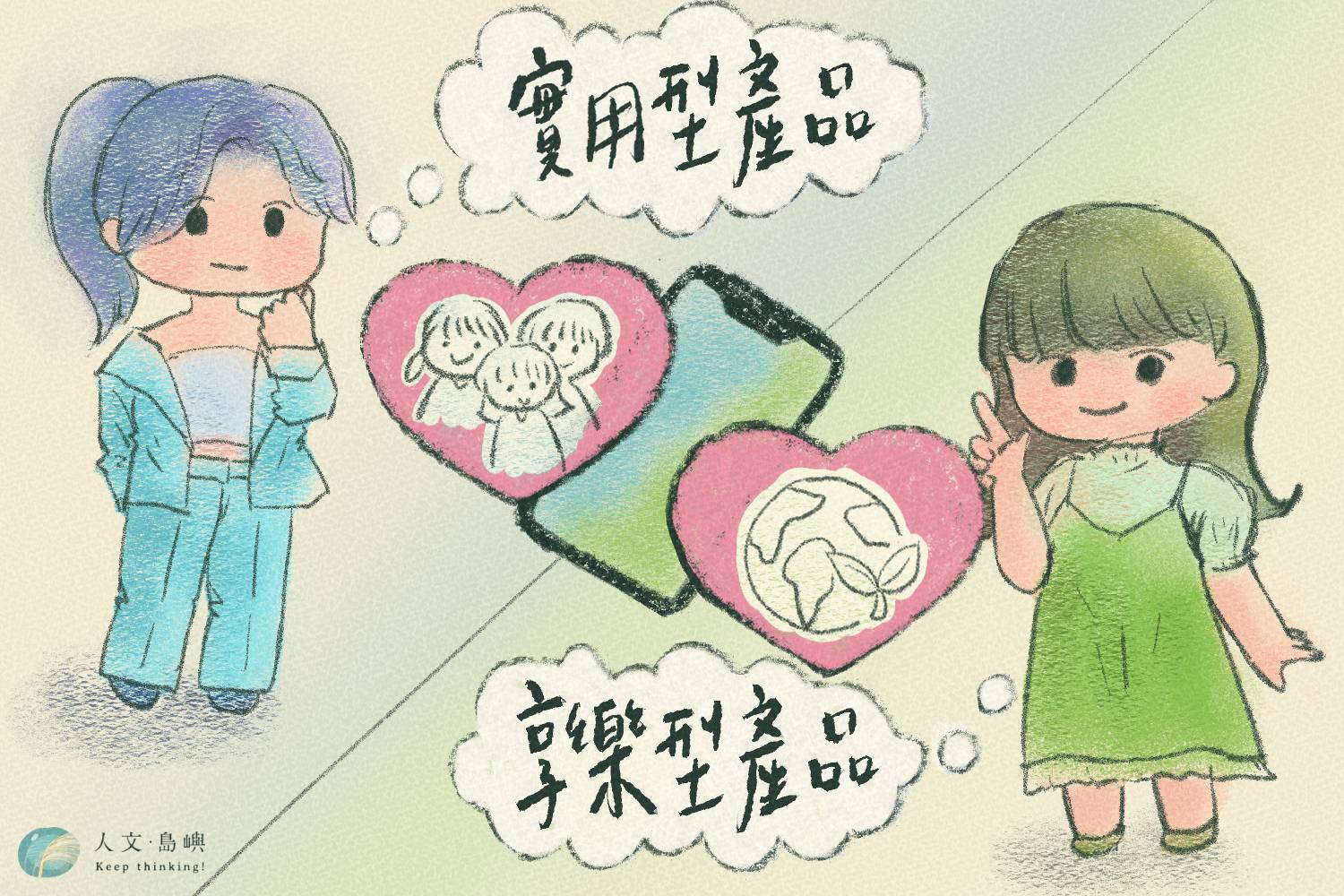

但有一種情況可能例外,張純端發現產品類型和善因之間具有關聯性:「當消費者為了滿足情感需求購買享樂型產品的時候,消費者的情緒可能伴隨一絲的罪惡感。此時,能引發情感補償作用的善因連結就顯得更有效,因為『做好事』的心理暗示,能潛意識地幫助消費者為自己的享樂行為找到合理性,減輕內心的不安。」

為了更深入探究這種差異背後的心理機制,張純端運用了眼動儀儀器,觀察消費者在接觸產品資訊時的眼球活動。她發現,當消費者在評估實用型產品時,更注重功能性,會理性地分析產品價值,此時,與著重產品的廣告更容易抓住他們的注意力,受試者只需要更少的眼球凝視即可處理廣告資訊了;但相反的,當消費者面對的是享樂性產品時,以情感導向主導,著重善因的廣告更容易吸睛,受試者只需要較少的眼球凝視。

當消費者認為手機是「實用型」產品時,較容易認同與產品功能或社會責任相關的善因,例如捐助偏鄉兒童的數位學習資源便能取得消費者認同。然而,當手機被視為帶來樂趣的「享樂型」產品時,消費者反而更傾向選擇具有「補償」意味的善因,像是關注健康或環境保育等議題的善因連結。

當消費者認為手機是「實用型」產品時,較容易認同與產品功能或社會責任相關的善因,例如捐助偏鄉兒童的數位學習資源便能取得消費者認同。然而,當手機被視為帶來樂趣的「享樂型」產品時,消費者反而更傾向選擇具有「補償」意味的善因,像是關注健康或環境保育等議題的善因連結。

繪圖/張力予

除了探討產品類型與善因的搭配,張純端還從一個有趣的心理學概念——「道德自我許可效應」(licensing effect)——來解析消費者在接觸善因後的行為模式。簡單來說,像是我們在做了一件好事之後,心中產生一股暖流(warm glow),潛意識裡會覺得「我已經夠好了,偶爾放縱一下也沒關係」。

例如,有些人努力運動後,反而會想大吃一頓;或是有人認為平常有吃保健食品,反而更不會管控生活習慣。但張純端指出,過去關於道德自我許可效應的研究多集中在健康領域,慈善行為是否也會產生類似的影響呢?促使她進行後續實驗。

為了驗證善因消費是否會觸發「道德自我許可效應」,張純端讓一部分受試者進行了一項模擬的「善因消費」,隨後再觀察這些受試者在後續的選擇中,是否會表現出更放縱或自私的傾向。與此同時,她也設立另一個沒有經歷「善因消費」的對照組。

實驗結果顯示,相較於對照組(看到善因消費活動的受試者),那些進行了模擬善因消費的受試者,在後續的行為中更傾向於選擇巧克力餅乾而非燕麥餅乾,也更不願意主動幫忙折疊信封。雖然都是一些細微末節的小事,但張純端仍可分析道:「如果沒有先前的『善因』鋪墊,這種放縱的傾向並不明顯。但僅僅是置身於一個強調『善』的環境中,就足以增強後續的放縱效應。這提醒我們,過去我們可能過於關注善因行銷的正面影響,但研究揭示了一些潛在的負面效應——善因行銷對消費者的後續行為,或許並非全然是好的。」

不只是行銷的善因行銷

相較於美國市場的蓬勃發展,臺灣的善因行銷模式呈現出一些獨特的樣貌。張純端觀察到:「臺灣企業在推行直接連結產品的善因行銷上相對保守,許多企業更傾向於默默耕耘公益,這或許與臺灣『行善不欲人知』的文化傳統以及相對較小的市場規模有關。」

「然而,這並不代表臺灣缺乏善的力量,許多企業仍透過其他方式,例如天下雜誌每年舉辦的『天下永續公民獎』,便羅列各領域企業各自對永續與公益所做出的投注,其中不乏許多家喻戶曉的大企業,行善時都相對低調。」

張純端表示研究消費心理的有趣之處,在於理解原因之外,更重要的是找到共贏的方法。

張純端表示研究消費心理的有趣之處,在於理解原因之外,更重要的是找到共贏的方法。

攝影/陳顯讓

而善因行銷這種看似單純的行銷手法背後,牽動著複雜的消費者心理。從產品類型與善因的適配性,到消費者潛意識,都影響著善因行銷的成效,甚至可能帶來意想不到的後續影響。

誠如張純端所強調的,透過細緻的觀察和理論化的分析,行為理論學的目標正是要洞察現實環境中的種種現象,並建立可靠的理論來解釋人類行為。如同她以善因行銷為例,深入理解消費者心理,才能讓企業、非營利組織和消費者在公益的道路上實現更好的連結與共贏。

採訪撰文/曾郁茹

攝影/陳顯讓

編輯/張傑凱

張純端(2007)。善因行銷之廣告效果對於消費者購買行為之影響: 理論、實證與模型。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

Chun-Tuan Chang (2008), “To Donate or Not to Donate? Product Characteristics and Framing Effects of Cause-Related Marketing on Consumer Purchase Behavior,” Psychology & Marketing, 25(12), 1089-1110.

張純端(2011)。善因圖片在善因行銷廣告中是仙丹妙藥嗎? 多因子實驗與神經科學的驗證。國科會專題研究計畫(優秀年輕學者研究計畫)。

Chun-Tuan Chang (2012), “Missing Ingredients in Cause-Related Advertising: The Right Formula of Execution Style and Cause Framing,” International Journal of Advertising, 31(2), 231-256.

張純端(2014)。購買善因行銷產品讓我們變善良嗎? 授權效果對消費者後續行為的影響。國科會專題研究計畫(優秀年輕學者研究計畫)。

Chun-Tuan Chang and Pei-Chi Chen (2017), “Cause-Related Marketing Ads in the Eye Tracker: It Depends on How You Present, Who Sees the Ad, and What You Promote,” International Journal of Advertising, 36(2), 336-355.

Chun-Tuan Chang, Pei-Chi Chen, Xing-Yu (Marcos) Chu, Ming-Tsung Kung, and Yi-Feng Huang (2018), “Is Cash Always King? Bundling Product-Cause Fit and Product Type in Cause-Related Marketing,” Psychology & Marketing, 35(12), 990-1009.

Chun-Tuan Chang and Xing-Yu (Marcos) Chu (2020), “The Give and Take of Cause-Related Marketing: Purchasing Cause-Related Products Licenses Consumer Indulgence,” Journal of Academy of Marketing Science, 48(2), 203-221.

Chun-Tuan Chang, Zhao-Hong Cheng, Yu-Kang Lee, and Chia-Han Chang (2023), “A Close Look at Research on Pursuing the Right Formula for Cause-Related Marketing Advertising,” International Journal of Advertising, 42(1), 96-108.

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。