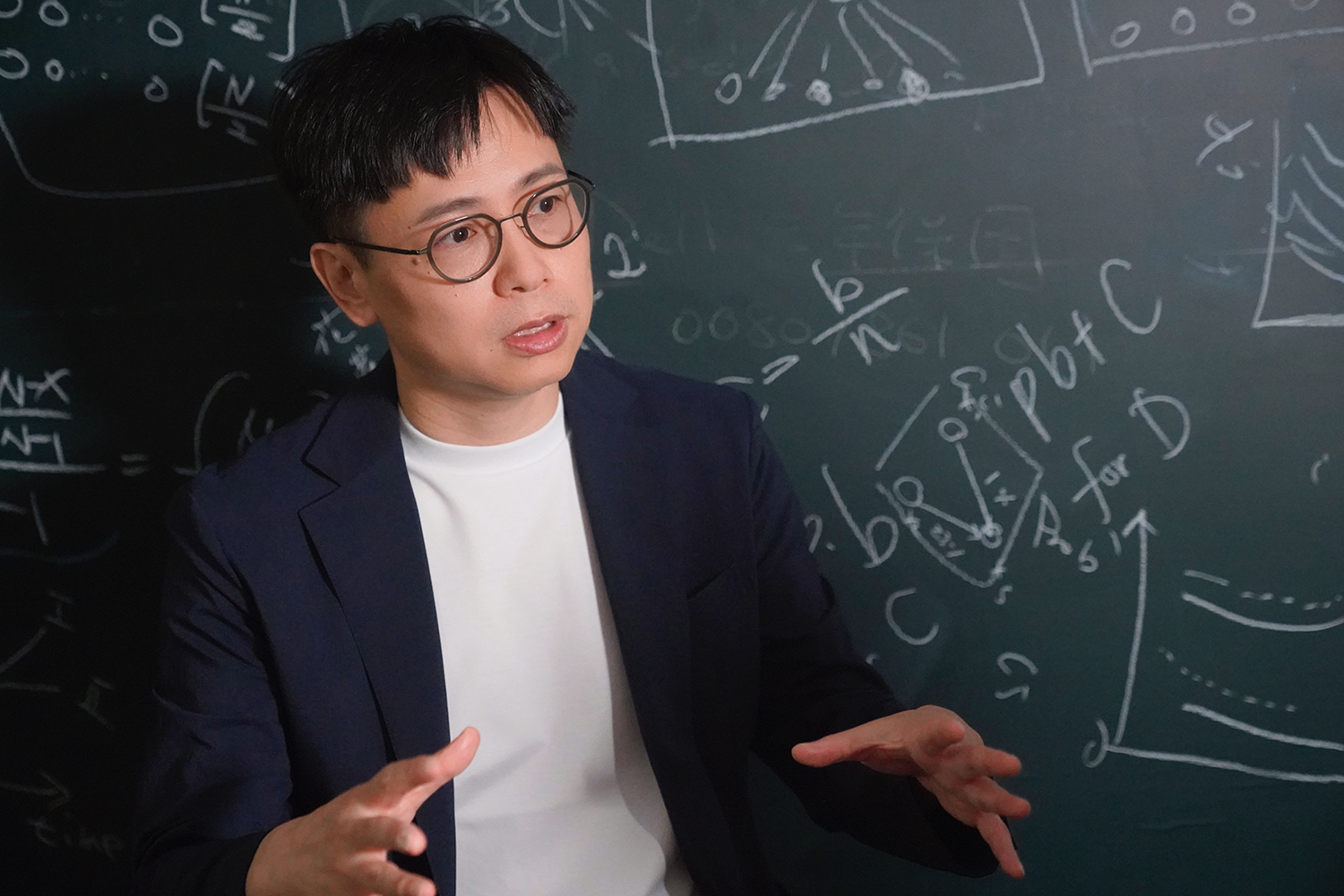

現任中央研究院社會學研究所副所長江彥生,他近來一個研究興趣是利用實驗方法來瞭解人們對位階的感受以及其對助人行為的影響。

現任中央研究院社會學研究所副所長江彥生,他近來一個研究興趣是利用實驗方法來瞭解人們對位階的感受以及其對助人行為的影響。

攝影/林俊孝

世界各國現今普遍面臨貧富差距加劇的難題,聯合國也將「消弭不平等」列入2030永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。從社會福利、扶貧政策、累進稅率到無條件基本收入,許多制度的落實與提倡,似乎都意在打造一個更加平等的烏托邦。

但是,人人真的都想追求平等,同時也都討厭不平等嗎?

現任中央研究院社會學研究所副所長的研究員江彥生指出,綜觀人類歷史,經濟資源分配不均、階級地位的高低區別,都是再尋常不過的現象,就彷彿是人性所造成的制度。所以,重點在於:什麼樣的不平等會令人憤懣不滿並起而反抗,什麼樣的不平等卻能令人坦然接受?而在特定的遊戲規則與分配結果下,處於不同位階的個體又可能採取哪些不同行動,進而強化或緩和不平等?

當代資本主義社會的遊戲規則

現代資本主義國家普遍以『競爭』作為正當分配機制,但這結果真的公平嗎?

現代資本主義國家普遍以『競爭』作為正當分配機制,但這結果真的公平嗎?

圖片來源/chatgpt(AI). Prompt: A group of men and women in suits compete in the city, hoping to gain more glory and ranking.

知名影集《魷魚遊戲(오징어게임/Squid Game)》描繪一群債台高築的絕望者,來到某座小島上的神祕設施,加入一場獎金高達數百億的搏命遊戲,贏家能獲得所有獎金,輸家則會失去生命。極端的劇情設定,正揭露了現代社會決定資源應該如何分配的核心邏輯:競爭。

江彥生提到,在傳統封建社會或獨裁帝國,家世背景與權勢身分極大程度決定了個人能獲得多少資源。過去,這套遊戲規則或許被視為理所當然,但進入民主社會後,少數人的經濟特權所帶來裙帶關係的貪汙腐敗,是不被大眾所接受的,事實上,研究也發現,貪污腐敗與經地發展有著密切的關係。因此,由特權所導致在資源上分配不均,便是「不公平」的結果。

「現代資本主義國家與民主社會則強調以『競爭』作為正當分配機制。一個人能獲得多少資源,爬到哪個位階,取決於自己的能力、才華或努力。競爭中的贏家可以獲得比輸家更多的利益,就算差距懸殊、嚴重不均,相對之下比較會被視為『公平』的結果。」

換言之,比起不平等狀態本身,不平等的「來源」更可能是左右人們態度與行為的關鍵。在一場超過300人參與的實驗中,江彥生進一步驗證了這個觀點。這場實驗的參與者被分為三組:「競爭不平等組」相信自己最後獲得的獎金,源於自己在實驗中所指派的任務中的表現排名;「隨機不平等組」被告知自己拿到的獎金,純粹是由電腦進行隨機分配;「均等控制組」則是人人拿到相同數額的獎金,作為前兩組數據的比較基準。

實驗結果發現,「競爭不平等組」──尤其是當中拿到最多獎金的「贏家」──特別願意接受與認可不平等,甚至偏好將其他遊戲的獎金制度也設計得更加不平等,展現出支持「優勝劣敗」的態度。也就是說,競爭作為一套受到當代人普遍認可的遊戲規則,似乎能讓不平等的資源分配結果顯得比較更合理。就如《魷魚遊戲》裡的一句經典台詞:「在這個世界裡,各位都是平等的存在,參加者以同樣的條件公平競爭。」

然而,事實真是如此嗎?

競爭原則的漏洞

公平競爭是個理想,但現實世界終究不是賽跑,人人的起跑線並不相同,這個社會總有一部分人是含著金湯匙出生。「起始條件不平等,是競爭原則的主要缺陷之一。」江彥生說,「從家庭背景、基因到成長環境,許多因素都不是個體所能控制,卻會很大程度影響心智與技能的培養。」

從臺灣的崩世代、中國的躺平族,以及日本的繭居族,都體現社會不平等與競爭交織下的無力感。

從臺灣的崩世代、中國的躺平族,以及日本的繭居族,都體現社會不平等與競爭交織下的無力感。

圖片來源/chatgpt(AI). Prompt:The print-style pictures show the people who lie flat in contemporary society.

就如投資領域裡說的「本多終勝」,社會不平等的結構性因素,本身就是複製不平等的重要基礎。「龐大的資本與企業擁有更高的獲利與抗風險能力,富裕的家庭更有辦法栽培出懂得在社會競爭中取勝的後代。資本主義允許既存優勢像滾雪球般越滾越大,這樣的『累積性』使得不平等彷彿不可逆地持續加劇,不僅離公平競爭的理想越來越遙遠,也造成對社會國家造成實際的負面影響。」從臺灣的崩世代、日本的繭居族到中國的躺平族,都在在體現不平等與競爭原則交織下伴隨的無力感。

競爭原則承諾人人基於自身的努力與能力,獲得其所應得的利益。然而,不平等的起始條件與既有結構,本身就足以對競爭的公平性造成破壞,更別提在每個人的生命歷程中,本來就存在諸多未知且無法控制的偶然性與隨機因素,要求個人為此負責似乎並不合理。這些都是競爭的遊戲規則所未及之處,也是不平等之所以矛盾複雜,令人又愛又恨的原因。

在實驗室打造微型階級社會

身為一名社會學式的社會心理學者,江彥生更欲深入探討不平等與位階如何影響個體行為,這些行為又如何匯聚成集體性的社會現象。為此,他採用的研究方法包括行為實驗、電腦模擬,前者是為了從實際資料中抽取人類真實的行為法則,後者則進一步模擬大量個體的行為最終可能對社會整體造成什麼影響。

江彥生笑著解釋,研究者幾乎不可能以國家規模,實際針對收入五等分位、每組都有數百萬人口的社會大眾進行實驗。「但在實驗室中,我可以控制每位參與者從事的任務、分配到的資源、能夠得知的資訊,就像打造一個微型的階級社會。每次實驗只要找到五個人,各自代表一個收入階層,獲得數量不等的資源,接下來就可以細緻觀察他們各自的行為與互動。」

舉例來說,過去有研究發現「吊車尾厭惡(the last place aversion)」的現象。在每組五人的實驗中,首先讓每人各自獲得不同數額的資源,並且公布資源數的分布與排行,接著,實驗者再提供每人一筆資源,但要求他們必須分給自己的前一名或後一名。結果發現,前三名的參與者通常會將新增資源分給自己的後一名,展現對弱勢的「利他」傾向。

「奇妙的是,第四名的參與者竟傾向將資源分給前面三名的參與者,也不願意給最後一名。他們寧可在絕對數值上落後更多,也不想在相對排序上做最後一名。」江彥生說,「這正是『位階』的玄機,人們寧可弱弱相殘,也不願意做弱勢中的弱勢。」吊車尾厭惡的現象,或許也部分解釋了為何有些貧窮者會反彈社會福利制度、工人階級則可能反對基本工資上漲,因為任何重分配或保障弱勢的措施,都可能倒轉最底層與倒數第二底層者之間的位階。

從競爭到利他:兩種傳統的整合

你知道嗎?經濟學之父的亞當‧斯密(Adam Smith),除了有強調重商主義的《國富論》,還有談論人們「利他」本性的著作《道德情操論》。

你知道嗎?經濟學之父的亞當‧斯密(Adam Smith),除了有強調重商主義的《國富論》,還有談論人們「利他」本性的著作《道德情操論》。

圖片來源/維基百科

仔細想想,其實「競爭」從來都不是人類社會與經濟體系的全部。被奉為經濟學之父的亞當.斯密(Adam Smith,1723—1790),除了著有《國富論(The Wealth of Nations)》,還有另一本影響社會科學深遠,談人類「利他」本性的著作《道德情操論(The Theory of Moral Sentiments)》,只不過,在注重競爭與自由市場的當代社會,人的利他面向經常遭到忽略。

一邊是自私與競爭,另一邊是無私與利他──江彥生嘗試在實驗研究中,整合這兩種對於人性的假設。結果發現,相較於隨機分配情境,透過競爭機制取得較多資源的贏家,更傾向把資源分撥給落後自己許多的弱者。「就彷彿必須在公平競爭的前提,以及資源分配落差明顯的情境下,利他的道德基礎才會存在。」

然而另一方面,江彥生也發現,當競爭強度逐漸增加,贏家也會變得越來越小氣。如同前面提到,競爭感是合理化不平等的重要推手,使人覺得自己的獲益是得所應得。由此看來,競爭與利他的競合關係,或許比想像中還要錯綜複雜。

除了行為實驗,江彥生也試圖透過理論與電腦模擬研究,在複雜的人性中尋找「利他」的甜蜜點。他指出,「互惠氛圍」可能是另一項重要因素。

「在人類演化歷程中,如果有一群人徹底採取無條件的純粹利他行為,應該很快就會因為入不敷出,缺乏資源而衰亡。」江彥生分析道,「但如果從社群整體來看,少數純粹利他個體的存在,可能是關鍵的初步觸發點。當他們的利他行為引起周遭他人仿效,逐漸營造出互惠的良性氛圍,人們會更能基於信任而合作,最終使得群體更容易生存。另外,互惠的群體也能抵擋自私自利的行為的影響」

自1980年代以降,世界各國內部與國家之間的貧富差距都持續擴大。這純粹是基於競爭的結果嗎?在人性的自私與無私之間,人類未來能否摸索出不一樣的遊戲規則?儘管實驗不可能(也不需要)百分之百還原現實世界,卻鮮明呈現了個體思考與回應不平等的各種方式。也許有天,我們能從中找到超越現況的另類可能。

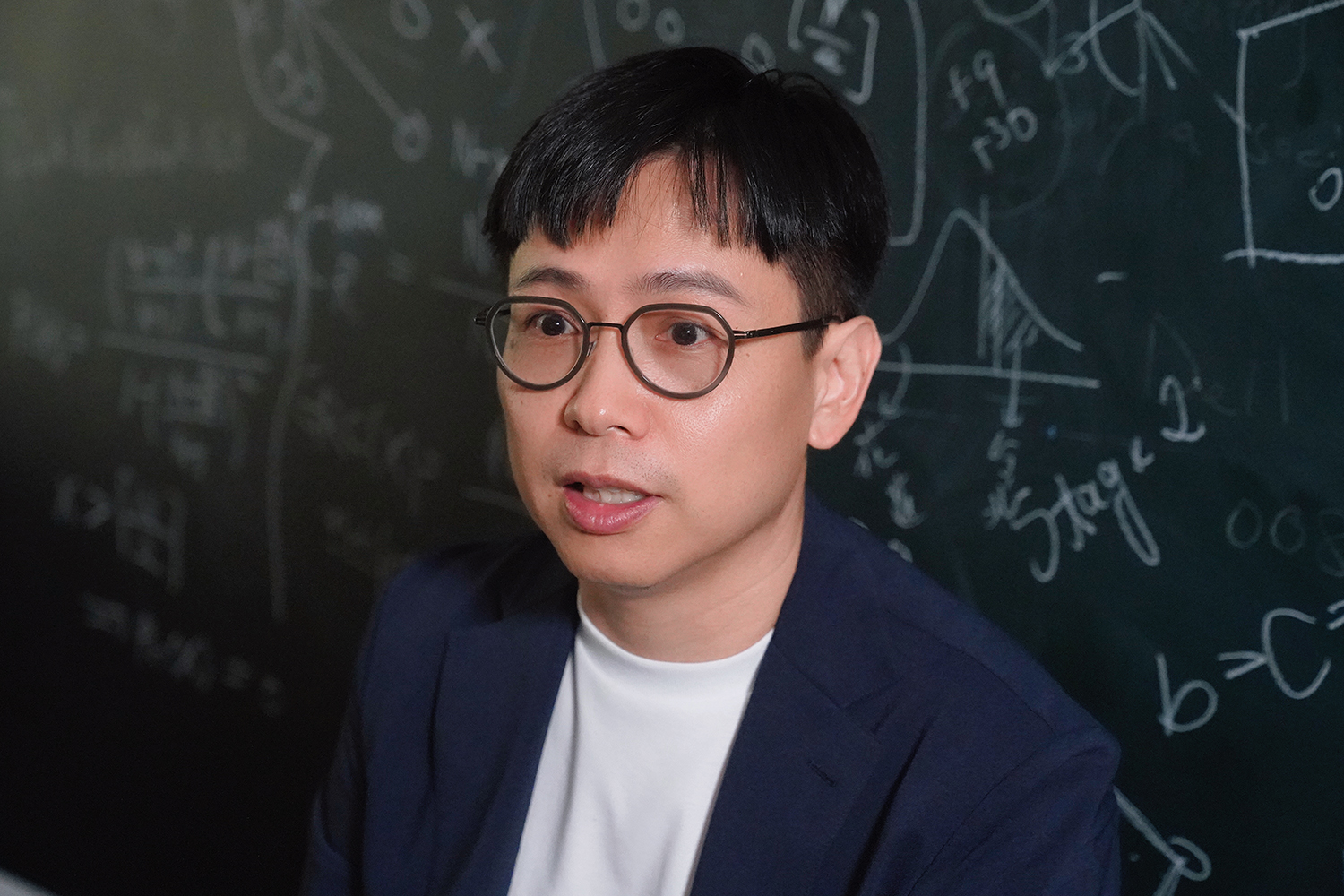

江彥生指出,在集體社會中,因為有少數純粹利他個體的存在,當利他行為引起周遭他人仿效,逐漸營造出互惠的良性氛圍,人們會更能基於信任而合作,使得群體更容易生存。

江彥生指出,在集體社會中,因為有少數純粹利他個體的存在,當利他行為引起周遭他人仿效,逐漸營造出互惠的良性氛圍,人們會更能基於信任而合作,使得群體更容易生存。

攝影/W. Xiang

採訪撰稿/林義宏

編輯/林俊孝

攝影/林俊孝、W. Xiang

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。