台大中文系張麗麗長時間沉浸在成千上萬不同時代、不同文本的語言資料中,不斷反覆思考其間演變脈絡。

台大中文系張麗麗長時間沉浸在成千上萬不同時代、不同文本的語言資料中,不斷反覆思考其間演變脈絡。

攝影/林俊孝

「生日快樂歌」大家經常唱,不知你是否想過,為甚麼都唱「祝你生日快樂」,而不是「祝你生日高興」?為什麼是說「很高興你來了」,而不說「很快樂你來了」?

這些問題看似簡單,但要我們來解釋,卻非常困難,因為這涉及龐大「語言學」知識。

台大中文系張麗麗在中央研究院當研究助理時,原本並沒有成為學者的打算,但因工作所需,經常要寫研究文章。當時已有學者針對「快樂」和「高興」的用法發表論文,但張麗麗覺得說得還不夠徹底,便大量搜索、檢視語言資料,看著看著,突然有一天她靈光一閃:「哈!破解了!原來是這樣!」於是發表論文,解開謎團。

這次經驗讓張麗麗深受鼓舞,覺得語言很神秘,也很有趣,想要持續探索語言的奧秘。後來在師長的鼓勵下考進博班,走上專家之路。

那到底,張麗麗是破解了甚麼?

不同的構詞,產生不同的意義和用法

透過「構詞」可發現,快樂、高興的差異,一個較長久,一個較短暫。

透過「構詞」可發現,快樂、高興的差異,一個較長久,一個較短暫。

圖片來源/chatgpt(AI). Prompt: There is a child celebrating a birthday, in warm colors, in the style of prints and watercolors.

「快樂和高興的差別,在於一個比較長久,一個比較短暫。」張麗麗舉例:為甚麼說「快樂的童年」而不說「高興的童年」?因為童年是一段很長的時光;當我們說「很高興你來了」,是「你來了」這件事讓我「很高興」,這是臨時興起的心情,是相對較為短暫的。

那麼,又為甚麼「快樂」比較長久,「高興」比較短暫呢?這就要談「構詞」了,也就是詞的內部構造。

「快樂」這個詞的構造就是「快活」+「喜樂」,「快」和「樂」都表happy,所以「快樂」是「並列式」構詞。這是漢語自古至今的構詞方式,常用來表示一整個類別,像「天」和「地」構成的「天地」,表示整個宇宙;「東」和「西」組成的「東西」,表示所有物品。「快」和「樂」構成的「快樂」,是這類心情的代表,所以是持久的性質。

「高興」呢?就是「很高」的「興致」,「高」用來形容「興」,是「偏正式」構詞。它是快樂的一種,不是整類的代表,適合表達臨時性的心情,因而可以後接事件,表示因該事件而引發的情緒。

張麗麗是怎麼想到這個道理的呢?「研究語言學,靠的不是創意思考,而是觀察。」語料就是語言資料,語言學者要探討一個詞語,必須跟詞混熟,混熟的唯一法門就是天天沉浸其中。她後來從事歷史語法研究,更是得搜尋成千上萬不同時代、不同文本的語料,天天跟它們打交道。

「反覆整理語料,用各種角度觀察它的使用情形,只要耐心地一直看下去,語言就會自己跑出來告訴你它的規律。」張麗麗語帶神秘:「每一份研究的最高潮,都是語言規律浮現的那一刻!」

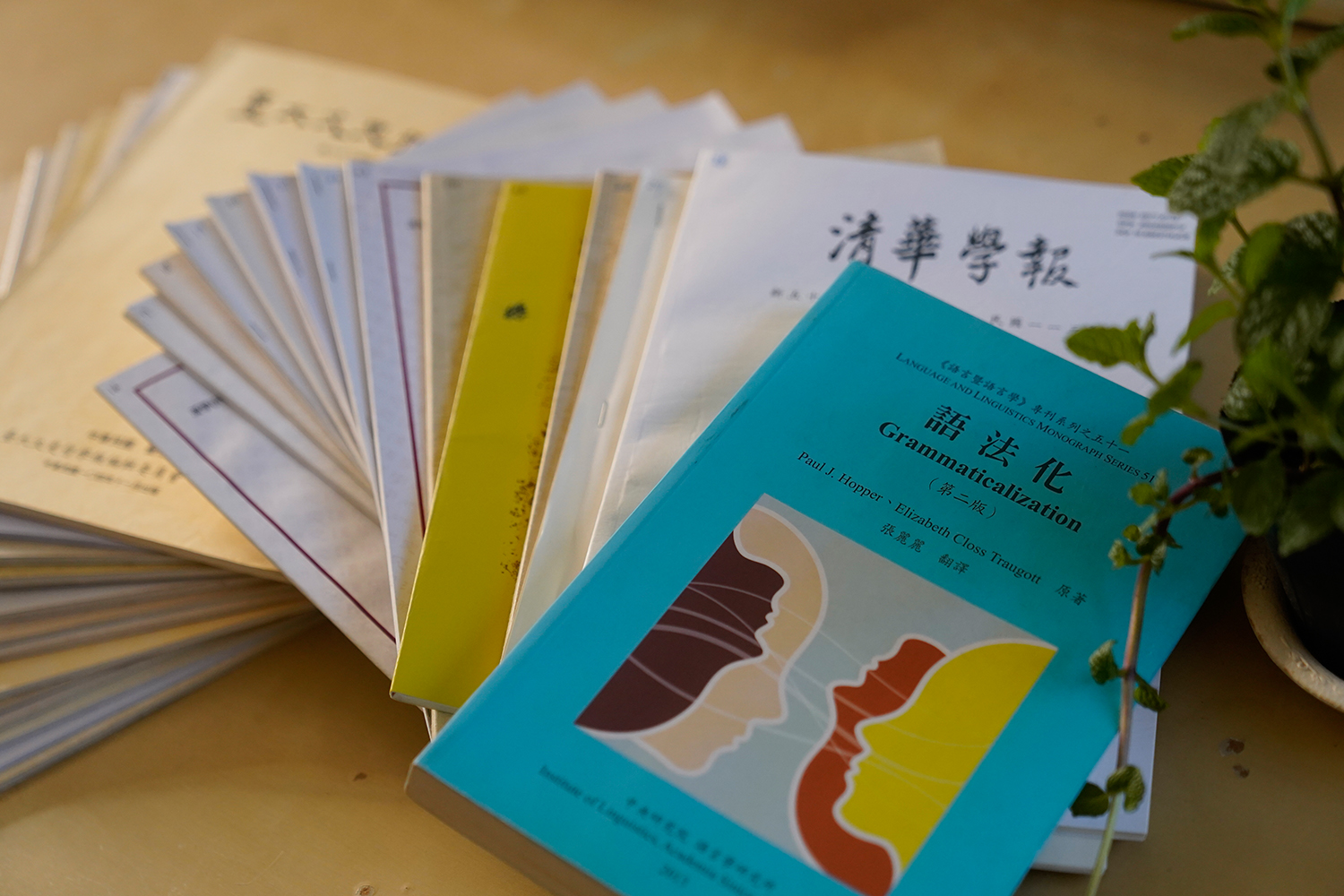

「每一份研究的最高潮都是語言規律浮現的那一刻」,圖為張麗麗老師的眾多語言學研究。

「每一份研究的最高潮都是語言規律浮現的那一刻」,圖為張麗麗老師的眾多語言學研究。

攝影/林俊孝

語言是會演變的生物

在張麗麗眼中,語言是有生命的。她認為,語言的本質,就是「演變」。要經常泡在語料中,才能觀察出語言演變的規律。

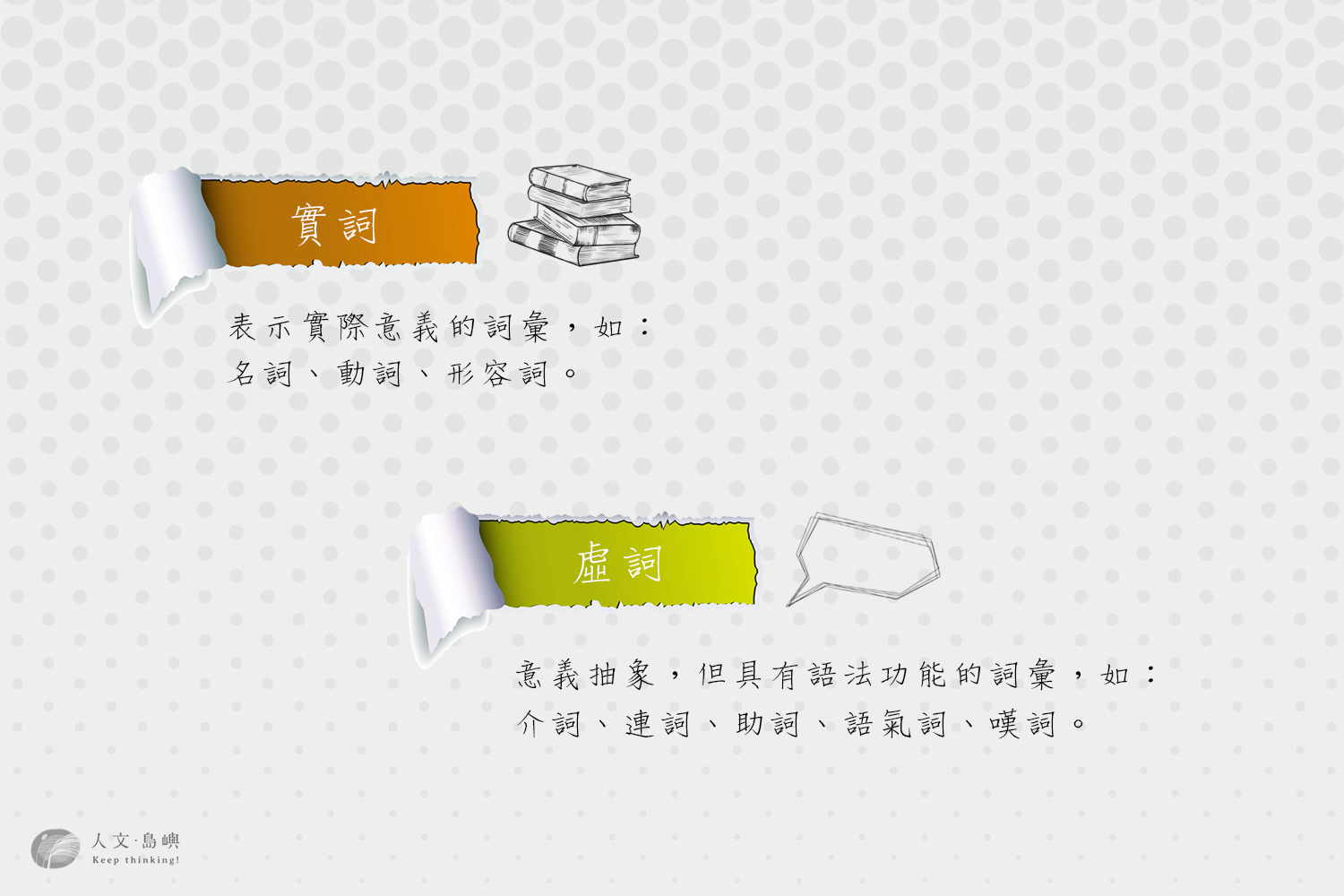

語言不斷有新詞出現,也不斷有舊詞消亡,如此接續交替,譜出語言綿延不絕的生命律動。實詞的出現,往往是直接創造,生活中有新事物或新變化就會創造新的詞,比如:「電動車」、「肉搜」、「早鳥」等等。

但是虛詞都是從實詞「虛化」而成,是經歷漫長的演變過程,跟語言緊緊地結合在一起。像是「把」的原意是「拿」(動詞),現在用作表示「處置」的虛詞:「他把杯子拿走了」;「被」的原意是「披蓋」(動詞),現在用來表「被動」:「杯子被他拿走了」。

可以說,虛詞決定句子的結構和句法特性,研究虛詞的演變,就掌握了整個語法體系的變化,所以語法學家特別關心虛詞。

張麗麗嘆道:「實詞太多了,隨便都十萬、二十萬起跳,而且一直迅速產生新的,還來不及研究,又更替了一批。虛詞有多少呢?大概一千個左右吧,演變得慢,又那麼重要,那就來研究虛詞吧!」

實詞、虛詞差異。

實詞、虛詞差異。

圖表繪製/李季衡

同樣的演變會在不同時代、不同語言一再發生

「把」從拿握義動詞發展為表示處置的虛詞,這不是孤例,「將」也從攜帶義動詞發展出一樣的功能,「二者來源相當,拿握義和攜帶義很接近,都是拿著、帶著一樣東西辦事」,只是虛化時間先後有別,因此今日「把」多用於口語,「將」則多用於書面語,如「他已將杯子取走」。

又像是「別看」,這是一個剛開始演變的詞組,正虛化為相當於「雖然」的讓步連詞。在「別看她個子小,力氣可大了」中,「別看」不是叫人「不要看」,而是要人漠視「她個子小」這個事實;又如「別看小鎮歷史悠久,建設卻很現代化」,我們根本無法肉眼看到「小鎮的歷史」,這裡的「別看」也是表漠視的概念。在這些用法中,「別看」都可以理解為「雖然」,也就慢慢「虛化」,朝向表「讓步關係」(事件甲對事件乙不造成影響)的連詞發展。

從漠視義詞組發展為讓步連詞的演變,在漢語史上反覆出現。除了「別看」,「哪怕」(意思相當於「不怕」)、「無論」(本義是不談論)、「不管」(本義是不顧及)等帶有「漠視」概念的詞組,都「虛化」為讓步連詞,如:「哪怕下大雨,他也要出門」、「無論是否下大雨,他都要出門」、「不管天氣如何,他都要出門」。

從漠視到讓步,不光在漢語屢見不鮮,在世界很多語言也見得到。為甚麼會這樣呢?這就涉及「意義決定用法」這個語言常則,具「漠視」義的詞組,適合用來表達事件甲對事件乙不造成影響的「讓步關係」。

實詞變成虛詞之後,還會繼續變下去。像是「無論」發展為讓步連詞後,它所構成的詞組「無論如何」又進一步虛化為語氣副詞,如「他無論如何都要見校長」。虛詞演變就像生物演化一樣,會不斷地一直變下去。

語言會找到辦法存活,直到……

語言不但本身會一直演化,來到不同的地方,還會適應環境而變化。

「有一次去北大演講,會後餐敘,有位北大教授對我說:『張老師,你的普通話講得很好,但是一說『和』(ㄏㄢˋ),就露餡了。』」

張麗麗解釋,當初政府在臺灣訂定標準音的時候,是向在臺為數不多的老北京人詢問各字發音,當時得到的訊息是「我和你」的「和」要讀作「ㄏㄢˋ」,這個讀音就被訂為標準音,但對岸卻還是讀「ㄏㄜˊ」。兩地相隔數十年,國語和普通話各自變化,到現在口音已大不相同。

不同的「在地」元素加入,會讓語言產生變化,有時頗難以察覺。

「又有一次,我去法國開會,跟一群學者吃飯,我說『這牛排好硬,我要把它切小塊一點。』一位語言學家聽了就笑我:『張老師,你這句話完全不合語法。』我一時之間還沒領會過來,到底哪裡不合語法?」

原來,切「小塊」一點,是形容詞加量詞,標準語不這樣說,這是閩南語的表達方式。張麗麗恍然大悟:「原來臺灣的國語在不知不覺中,受閩南語影響這麼深!」

語言有很強的生物性,在不同的環境,都會找到方法來存活。但語言也跟生物一樣,會失去生命。

張麗麗說:「有人一直使用,它就是活的;沒有人用,它就會死亡。有些民族本來有自己的語言,但被文化更強大的政權統治、同化了,下一代沒有承接下去,他們的語言也就死亡了。」

我們出生的時候,誕生地的語言就為我們準備好所有詞彙,並伴隨著豐富的文化、歷史、信仰、道德、觀念等等,以及這個語言特有的音韻結構和美感。語言是意識馳騁的場域,在語言中我們得以溝通、思考、體會、創造、生活。如果語言沒了,這整套概念體系也就消亡了,這個民族也等於不存在了。

張麗麗認為,語言和人的關係非常緊密,其重要性遠遠超出我們的認識。

如果失去語言,人將會如何?

美國腦神經科學家Jill Bolte Taylor(1959-),曾因中風無法說話,花了八年才逐漸恢復語言能力。他用兩個詞來形容失去語言的感覺:「Euphoria(極樂)」、「Nirvana(涅槃,佛家修行的最高境界)」。

美國腦神經科學家Jill Bolte Taylor(1959-),曾因中風無法說話,花了八年才逐漸恢復語言能力。他用兩個詞來形容失去語言的感覺:「Euphoria(極樂)」、「Nirvana(涅槃,佛家修行的最高境界)」。

圖片來源/wiki

如果有一天,我們突然失去語言能力,會是怎樣的情形?

「你還記得學會說話前的嬰孩時期嗎?當人沒有語言,會是什麼感覺?」張麗麗說:「你應該想像不到,那其實是一種很美好的感覺。」

哈佛大學有一位腦神經科學家Jill Bolte Taylor(1959-),曾因中風而無法說話,後來足足花了八年時光,才恢復語言能力。這位教授用兩個詞來形容失去語言的感覺和境界:「Euphoria」(極樂)、「Nirvana」(涅槃,佛家修行的最高境界)。

Jill Bolte Taylor表示,她中風時,意識會突然飄進另一個意識層,那時她看向放在牆上的手,卻看不到手的邊界,感覺自己跟整個空間融合為一。

語言,就是用一個又一個「詞語」將世界區別、分類。自己/別人,爸爸/媽媽,白天/黑夜,冷/熱,遠/近,大/小,大聲/小聲,香/臭,美/醜,悅耳/難聽等等,我們對世界的認識,來自我們將感覺到的事物,用不同詞彙一個一個加以分別。「所謂的專業,不都是建立在一批批專業術語之上嗎?」

Jill Bolte Taylor在中風期間,進入沒有語言的意識層時,感受到自己是個能量體,與周遭的能量彼此連結,融合為一,覺得自己很大、很大,跟整個空間一樣大,體驗到極大的喜悅。至於她重拾語言能力的過程,則是壓縮、壓縮、再壓縮。學習語言就是要不斷地區別,所以她感到自己不斷被壓縮。

當人們失去語言能力時,那種感覺像甚麼?張麗麗以哈佛大學一位腦神經科學家Jill Bolte Taylor中風的經歷指出,或許就像佛家的涅槃。

當人們失去語言能力時,那種感覺像甚麼?張麗麗以哈佛大學一位腦神經科學家Jill Bolte Taylor中風的經歷指出,或許就像佛家的涅槃。

攝影/W. Xiang

這案例提醒我們,嘗試忘掉語言,會有完全不同的人生體驗。「很多高僧修練一輩子,或許就是為了要超脫語言的約束,達到另一個更自由的層次吧。」

那到底,我們該好好使用語言,還是要忘掉語言呢?身為語言學者,張麗麗笑而不語。

採訪撰稿/梁偉賢

編輯/林俊孝

攝影/林俊孝、W. Xiang

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。