1990年代以來,中華民國持續推動南向及新南向政策,希望促進臺灣企業、商人到東南亞地區投資與開發,並增加對東南亞國家如新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、緬甸、寮國的影響力。

臺灣人的南洋經驗並非現在才展開,早在20世紀初期便已相當活絡,卻因為戰爭、政治和社會種種因素,而在集體記憶中遺落了。

「其實,『臺灣南進』經驗比我們所知的還要更多、更複雜。」中央研究院臺灣史研究所研究員鍾淑敏,藉由專書《日治時期在南洋的臺灣人》,將這段失落的歷史重新帶回到我們眼前。

鍾淑敏於2020年出版的《日治時期在南洋的臺灣人》。

鍾淑敏於2020年出版的《日治時期在南洋的臺灣人》。

攝影/陳怡瑄

生長於花蓮的鍾淑敏,從小接觸到日本官營的吉野移民村。那是鼓勵日人移居來臺開發,並予以補助的村落。

鍾淑敏自陳說:「由於有親戚住在移民村,所以我對日本還有臺灣移民一直很有興趣。我想,從自己的鄉里出發,連結到外面的世界,是再自然不過的事了。再加上我1985年進臺灣大學讀歷史研究所時,臺灣史研究是全新的領域,也就更引起我的興趣。」

其後,鍾淑敏到日本東京大學就讀,以臺灣總督府的殖民政策研究為主力,尤其是總督府對南支(中國華南)和南洋的所謂「南進政策」非常感興趣,「日治臺灣總督府大力宣傳南進政策,鼓勵日本人前往南洋,整個社會氛圍充斥著『南洋是可以發展的好地方』這樣的印象,激發了我一頭栽下去的好奇,直至今日。」

臺灣南進史上被遺忘的平等地位時期

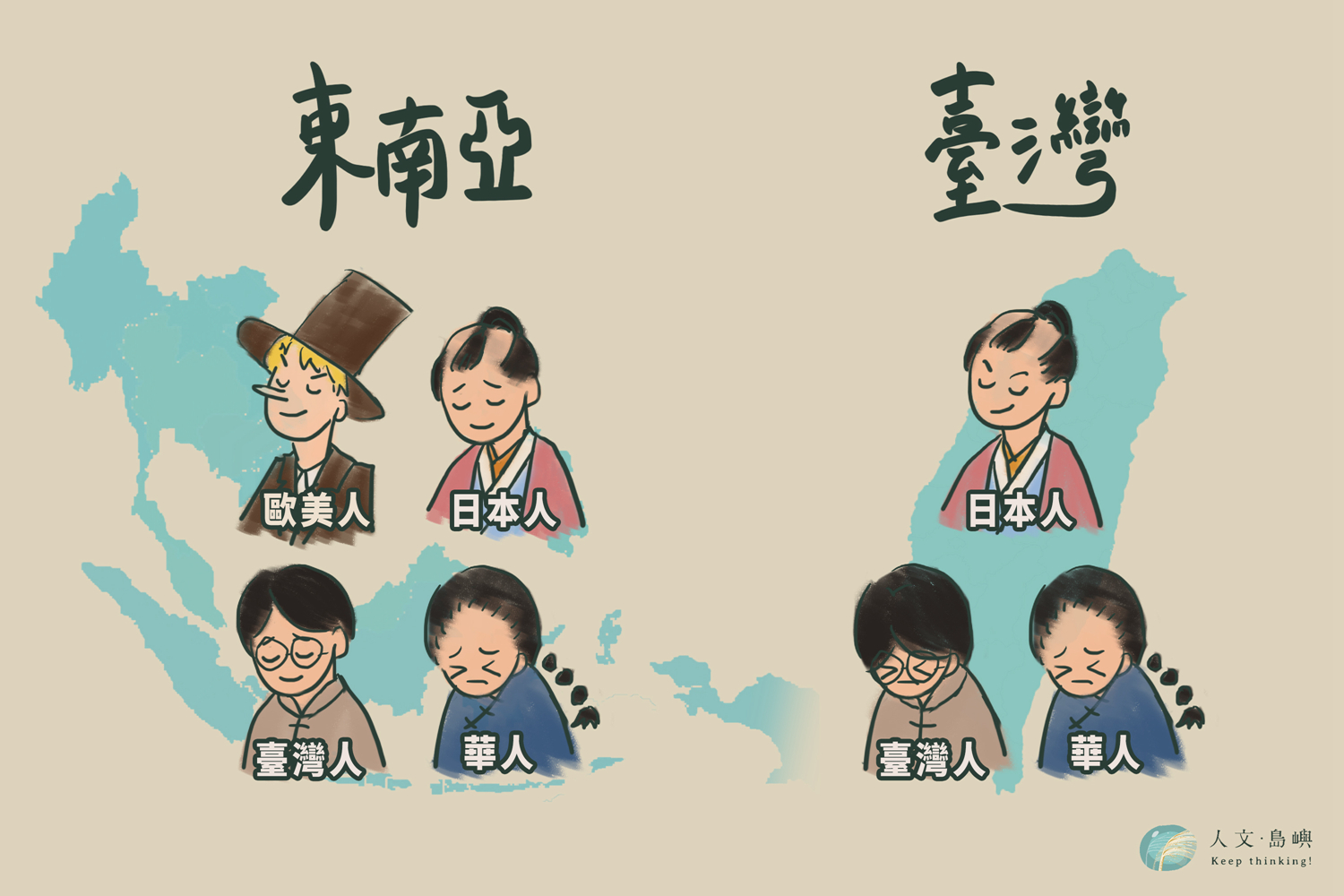

鍾淑敏表示,當時屬日本國籍的臺灣人前往荷蘭殖民的荷屬東印度(今印尼),在法律地位、通行證和納稅的稅率上,都比華人(中國移民)更佔優勢。她說:「除了國籍優勢外,臺灣人和華人文化習慣較相同,彼此隔閡較小,也就可以居於華人、日本人之間,發揮聯絡與合作的功效。」

以荷屬東印度為例,因為日本人於1899年享有與歐洲僑民同等待遇,被視為日本人的臺灣人和歐美人也可以平起平坐。相較於在臺灣是待遇低於日本人的次等公民,臺灣人到海外身份地位的提高就成為很好的誘因。甚至有華人爭取變成臺灣籍民,以獲取更利於自己發展的身分。

1895年之後,臺灣為日本殖民地,相對來說,反而提供給外出經商的臺灣人一個新的日本籍身分,讓臺灣人在東南亞的地位提升,高於華人。

1895年之後,臺灣為日本殖民地,相對來說,反而提供給外出經商的臺灣人一個新的日本籍身分,讓臺灣人在東南亞的地位提升,高於華人。

繪圖/張力予

如跨國大商人郭河東之子郭洪淼,因私藏鴉片被處以一個月禁錮。刑期結束後,郭洪淼到臺灣取得總督府發行的旅劵,返回爪哇島,法律地位晉升,待遇也截然不同,在當地華人社會造成相當大的衝擊,郭家人後續得以將資產擴大,全盛時期臺灣與爪哇的包種茶生意,有三分之一被郭家壟斷。

1914年歐戰爆發後,歐陸各國陷入第一次世界大戰自顧不暇,日本趁勢崛起,如三井物產等大型商社直接在南洋建立據點,日製產品大量傾銷。1930年代,臺灣人最具代表性的包種茶貿易轉趨沒落,高雄人周里觀、澎湖人鄭委等人在當地收購特產、販售日貨,轉為物產商和小雜貨商,盛名一時。

鍾淑敏侃侃而談:「其中最有意思的現象是,因為臺灣總督府對醫藥衛生事業的投入,培養了許多醫療人才,並重視熱帶醫學領域,讓臺灣醫生和產婆在印尼頗有成績,如李呈奇、傅春魁等人。」不僅僅是印尼,英屬馬來亞(馬來西亞、新加坡)、北婆羅洲、泰國、美屬菲律賓等地,都有臺灣醫師活躍其中。

東南亞諸國的臺灣人們

臺灣人在荷屬東印度吃香,但並非南洋地區放諸皆準。鍾淑敏指出,例如當時被美國殖民的菲律賓,因受到限制華工入境的美國移民法案與殖民政府血統主義等影響,將臺灣人比照華人入境規則,且旅劵簽證費用昂貴又取得困難,僅有少數人可以赴菲發展。

另外,在英屬北婆羅洲斗湖(今馬來西亞沙巴)地帶,原先僅有極少數原住民蘇祿人居住,因日本久原鑛業在1917年前往開墾原野、栽種熱帶栽培業,需要大量勞力,幾經協調之後,臺灣總督府委託辜顯榮與南國公司募集臺灣人,以建設臺灣村計畫為宣傳,募集千餘人前往斗湖。但因當地飲用水不足、易染皮膚病、賭博、鴉片等問題猖獗之故,於是1920年合約期滿後,那些當苦力的臺灣人眼看收入不如預期,生活環境差,大多不願意留下,臺灣村計畫也黯然收場。

不過到了1938年,臺灣拓殖株式會社認為斗湖值得移居開發,又再次發起大型移民計畫。鍾淑敏強調,兩次北婆羅洲的集團移民,背後都有臺灣總督府的介入、推廣和經費補助。「最開始的原因也是一樣,開墾需要龐大的勞動力,但有鑑於之前臺灣村計畫的教訓,這次臺拓移民計畫,已經不再將臺人視為單純勞役,日本人允諾只要製麻技術成熟後,臺灣勞工可以獨立自主。但沒想到緊接著大戰爆發,日本投降,臺灣人變成戰敗國身分,多數臺人被遣返回臺,唯獨羅太平等少數與當地人關係較密切者,繼續居留,成為移民先驅。」

鍾淑敏研究發現,日本人在馬來半島大力發展橡膠、鐵礦事業時,雇用華人苦力甚多,臺灣人大多擔任中間人,作為溝通協調的要角。伴隨日本企業如三五公司、石原礦業、日本礦業等南進的臺人,多從事苦力監督、醫事人員等職,像是顏上、郭國正、邱春榮等人,都先依隨日本企業,而後取得獨立經營的資源與機會。最特別的是一群在日本人的紀錄中不見蹤影或者沒有好評的演藝人員,例如歌仔戲班,他們在當地華人社會中普受歡迎,歌仔戲甚至被稱為臺灣戲。

斗湖港。

斗湖港。

圖片來源/鍾淑敏提供。臺灣南方協會編,《南方讀本》(東京:三省堂,1941)。

臺灣人在泰國的發展,同樣也和日本有關。早期,泰國的投資幾乎都被英國掌握,日本難以介入,直到1932年泰國由君主制改為憲政制,泰國逐漸向日本靠攏,日泰的經貿關係急速擴展,至1935年後日本便成為泰國最大貿易國。1941年底,日軍進駐泰國,日人在泰國的發展更是暢行無阻。臺灣人以日系商社的經銷商、代理商身份崛起,發展進入全盛時期。

描述完臺灣人在南洋的發展軌跡,鍾淑敏緩了一下,徐徐說道:「總的來說,臺灣人的南洋經驗主要有兩種發展:二戰前自主前往的一些人;以及受惠於日本帝國勢力的緣故,在日軍佔領勢力控制下,屬於日軍供應鏈一環的一些人。真正落地生根的並不多,大戰以後許多人都被迫脫離移居地,喪失一切地回到了臺灣。」

而臺灣人的身分,主要體現於國籍上與血緣文化兩個層面,往往是協調斡旋的中間人位置,在國族與政治上,宛如混血種般的遊走於中日兩大勢力的夾層,那也是臺灣人的特殊性。

集中營裡的臺灣人們

二戰時,部分臺灣人雖受惠於日本在南洋的勢大,但二戰爆發後,臺灣人也成為被拘捕的交戰國國民,而當日本淪為戰敗國時,移居的臺僑也遭遇同樣的對待。

在鍾淑敏的追查下,許多臺人都有被送入集中營的經驗。比如1941年日本要入侵印尼之前,荷屬東印度的臺人已有部分先行撤離,其餘的臺人則被荷蘭殖民政府送往澳洲集中營。戰後,被送往澳洲的臺灣人乘宵月號被遣返臺灣,但大多數人都申請回到印尼。在印尼獨立運動和獨立戰爭中,有242位臺灣人經聯合國國際難民組織回到印尼。然而到1960年,又因為印尼與臺灣、中國的複雜關係,物產商周里觀等人也被迫再次離開了印尼。

1946年3月6日,澳大利亞雪梨新南威爾士州軍警將一名臺灣被拘留者推上日本遣返驅逐艦宵月號。被拘留者大喊:「我是中國人,我不是日本人」。

1946年3月6日,澳大利亞雪梨新南威爾士州軍警將一名臺灣被拘留者推上日本遣返驅逐艦宵月號。被拘留者大喊:「我是中國人,我不是日本人」。

圖片來源/Australian War Memorial

「這段期間臺灣人的遷移過程,幾乎都和該地政府對臺灣人身分認定有關。」鍾淑敏再舉例,北婆羅洲、馬來亞的臺灣人命運也是一樣的坎坷,但後者有個特殊的現象很有意思。她說:「二戰爆發後,同屬日本籍的臺灣人被一視同仁地送到印度集中營,在異鄉拘留了許多年。在以日本人為主體的生活模式裡,反倒經歷了原本與日式教育無緣的日本化過程,例如清晨的皇居遙拜、日本式飲食、日語學習等等。」

其他地方如泰國的臺灣人,戰後被英軍拘禁於武通、大城、坤西等集中營,和日本人處同等待遇。各方救援後,多數臺人選擇回到臺灣,但商人們如陳大欉、紀澤來、葉金鍊等人都選擇留在泰國,還組織了臺灣同鄉會,成為延續戰前與戰後的唯一臺灣人團體。

法屬印度支那(越南、柬埔寨)的臺人際遇也相差無幾,大多是戰後回鄉,僅黃麻栽培指導員黃燦銖及吳連義、林廷發等人留在越南,但隨後卻經歷越南從分裂到統一的恐怖戰亂。

菲律賓臺僑是最幸運的,1941年珍珠港事變後,未被美方押送集中營,太平洋戰爭前後還能持續活動,不過戰後大部分人都還是離開了。

為何要拾集南洋的臺灣人故事?

從臺灣到日本、南洋諸國,最後回到臺灣,鍾淑敏挖掘屬於臺灣的整體。

從臺灣到日本、南洋諸國,最後回到臺灣,鍾淑敏挖掘屬於臺灣的整體。

攝影/陳怡瑄

「在我們的社會裡,大家很清楚華僑的歷史,可是臺僑的歷史在哪裡呢?當我們的國家在講南向、新南向政策,卻有漫長五十年、移居南洋的經驗被逐漸遺忘,沒有留下紀錄。」鍾淑敏懇切地講。

在戰爭之中,沒有人是局外人。臺僑也是戰爭受害者,有些人因為日本人、中國人或臺灣人等身分,在當地遭遇不平之冤。有些人在日軍佔領南洋時期,被迫擔任通譯、監督勞役等工作,戰後被舉發為戰犯,甚至在當地遭受報復。

興,百姓苦;亡,百姓苦!不管以什麼名義發動的戰爭,最後受苦的都是一般百姓,這就是戰爭的可怕、可恨之處。普通人長年花費、累積的心力與家業,從此煙消雲解。鍾淑敏從臺灣的日本移民、在中國與東南亞的臺灣人移民的遭遇,深切體會到這一點。

鍾淑敏堅定地說:「我相信,唯有重建這些臺灣先人群像的足跡,收集他們的異鄉故事,才能夠補齊失落的臺灣整體經驗。而如此有意義的回溯,也得以看清楚臺灣人是如何發展自己的社會與族群樣貌,也才有可能持續建構臺灣人更好的未來。」

採訪撰文/沈眠

攝影/陳怡瑄

編輯/張傑凱

研究來源:

鍾淑敏(2020)。日治時期在南洋的臺灣人。臺北,中央研究院臺灣史研究所出版。國科會110年傑出研究獎。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。