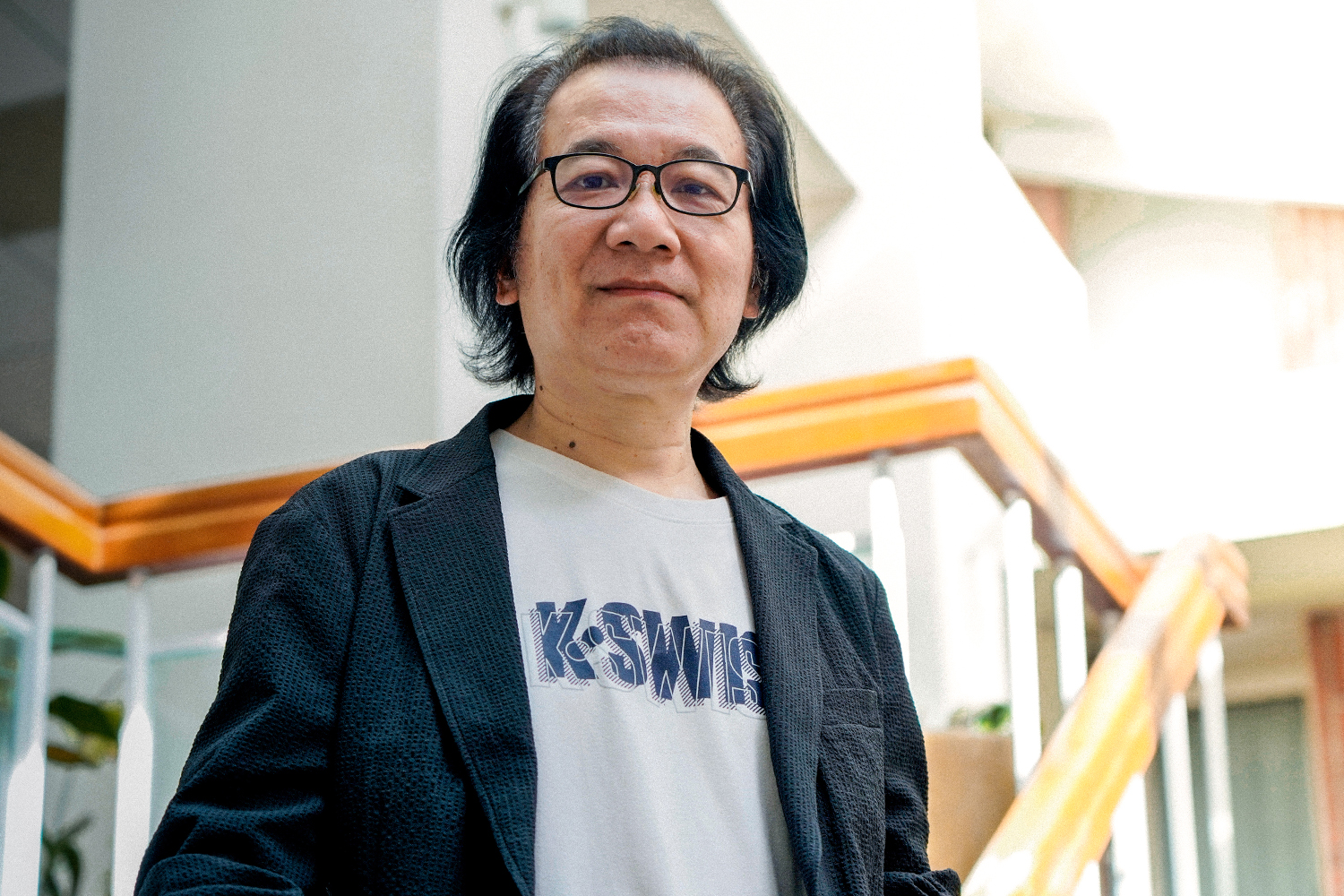

長期鑽研西方政治思想史的中央研究院人文社會科學研究中心研究員曾國祥出版新作《Confucian Liberalism: Mou Zongsan and Hegelian Liberalism》(暫譯:《儒家自由主義:牟宗三與黑格爾自由主義》),在過去的訪談中,他曾表露出自己更像是個黑格爾主義者。黑格爾把歷史的向度加入哲學之中,在此處彼處浪濤洶湧的議題折衝尊俎之中,尋找人存在的價值與意義。

長期鑽研西方政治思想史的中央研究院人文社會科學研究中心研究員曾國祥出版新作《Confucian Liberalism: Mou Zongsan and Hegelian Liberalism》(暫譯:《儒家自由主義:牟宗三與黑格爾自由主義》),在過去的訪談中,他曾表露出自己更像是個黑格爾主義者。黑格爾把歷史的向度加入哲學之中,在此處彼處浪濤洶湧的議題折衝尊俎之中,尋找人存在的價值與意義。

攝影/馬藤萍

在1990年代冷戰結束後迄今,大多數民主國家盛行自由主義思潮,但曾國祥感受到一種強烈的空虛。他問:「現在的這種自由主義,是否某程度上辜負了我們對美好世界的期待?」

曾國祥表示,自由主義有很多種態樣,而現在大部分民主國家所奉行的,僅是基於歷史偶然而變得普世化的「其中一種態樣」──以「權利」為基礎的自由主義正義觀。他說:「自由意味著對抗權威,這個概念事實上也沒有錯。譬如臺灣同志族群透過十多年的社會運動,不停對抗反同志結婚的保守意識型態,而終於爭取到同婚合法化,成為亞洲第一個承認同志婚姻的國家。」

透過「對抗權威」而取得「權利」,這是現下自由主義運作的重要模式之一。然而,「對抗權威」只是一種不得不然的手段,本身不是一種價值,更不可能是目的。但曾國祥認為時下某種自由主義思潮,會造成人們覺得自己「非得持續對抗什麼不可」,這造成了一種現代人的疲倦跟焦慮──除了對抗之外沒有相信的事情。

「那是一種『消極的自由』,內涵只有『我不要這個』,而說出『我不要這個』,卻不必然知道『那我其實要什麼』。」曾國祥語重心長:「自由主義的權利與對抗特質最初的目的似乎消失了,剩下的是不斷對抗的緊繃情緒,手段最終變成了目的,而涉身其中的人們並未因此感到幸福,更難以達到『共善』。」

「政治懷疑」與「政治致善」

儘管很多時候權威需要被對抗,權利需要被爭取,但光是這些卻不足以讓人明白活著的目的是什麼。曾國祥相信,透過「儒家自由主義」,能夠調和當下這種自由主義在人們心中遺留下的空洞。「因為,對抗權威是孤獨的,爭取權利是孤獨的,生活中唯一的意識型態信仰只有自由主義的人是孤獨的,我們還是需要一個中心思想去支撐。」

但當東方文化的儒家加上西方世界主流的自由主義,究竟是什麼意思呢?會有這樣的疑問,最主要的原因可能在於,一般人對儒家與自由主義的概念都存在刻板印象。

儒家論述除了上古時期的孔孟思想,更有漢唐經學與宋明以降的理學。到民國初年五四運動以來,許多引領時代風潮的思想家不斷嘗試建立一套能與民主國家共和體制相容的當代儒家學說,而曾國祥在《儒家自由主義》中,則是接續牟宗三的理路,闡明儒家的「治道」能如何在民主公民社會的前提下達成「共同善」的目標。

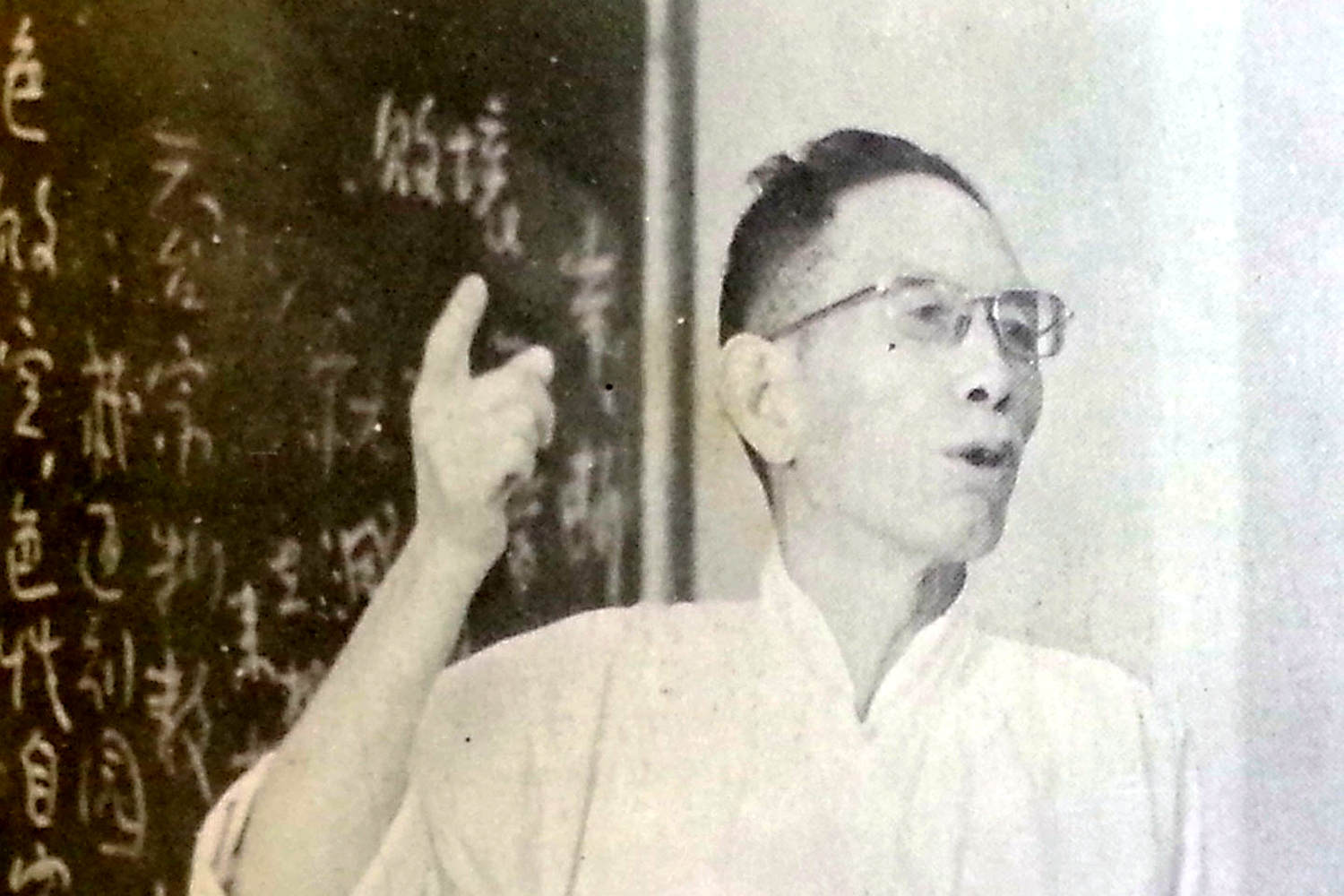

牟宗三的政治哲學強調兩個概念:治道和政道。這些概念基於儒家的傳統,並融入了現代政治與道德的討論。照片為新儒學代表人物牟宗三在1960年代的香港講學。

牟宗三的政治哲學強調兩個概念:治道和政道。這些概念基於儒家的傳統,並融入了現代政治與道德的討論。照片為新儒學代表人物牟宗三在1960年代的香港講學。

圖片來源/wiki

牟宗三的政治哲學融入了現代政治與儒家傳統,並區分為「政道」和「治道」。治道指的是儒家對理想統治的理解下的道德核心,也就是「人道」,其強調統治者如何在治理中體現道德與仁愛的原則,並非僅是制度層面的政治結構。

而政道更偏向於現代民主政治中的理性制度和法律結構,更關注具體政治機構和民主運作的方式,確保政治權威的合法性和權力的運作。

「儘管政道在現代民主中扮演著重要角色,但牟宗三認為儒家思想並非與現代民主政治相悖,反而可以在適當的情況下提供民主制度的道德基礎。」曾國祥說,他從這樣的角度出發,不僅重新詮釋儒家政治理論,也試圖促使現代政治哲學的融合與發展。

曾國祥進一步指出,現今許多民主國家的體制,是建立在「政治懷疑論」的悠久傳統與基礎之上。譬如「三權分立」就是假設「權力必然帶來墮落」,因此行政、立法、司法必須互相監督。政治懷疑論的本質,是認定權力會帶來腐敗,政治中的個體皆沒有不自私腐敗的理由。這樣的思想模式造就了今日常見的民主國家政治體制。

與此同時,也存在著「政治致善論」,亦即相信政治中的個體,並非只是傾軋和墮落的預備軍,在恰當的環境條件之下,也能夠主動追求公共的善。而曾國祥提出的儒家自由主義,便是在民主和法治鞏固的公民社會前提下,尋找遺失在「目前這種」自由主義流行中的人性之善。

集體主義?「禮」與Civility

古羅馬時期,「Civitas」一詞誕生。指涉的是一群人,法律將他們聯繫在一起,一方面賦予他們責任,另一方面賦予他們公民權利。說是城市也好,說是國家也好,指的是一群具有公民權利與責任的人,他們有意識的互相許諾遵守規則共同生活。

這個字根與現代英語的公民、公共概念息息相關。曾國祥提出,儒家的「禮」,就是Civility,但這不是單純表面的個人態度(Manner),而是關於公共生活的承諾。儒家有個說法叫做「克己復禮」,最直白的解釋,便是「為了公共的美善,個人需要節制自己的行為」。

他進一步舉例,在疫情期間,面對防疫物資需求擴大,臺灣民眾主動發起「我OK,你先領」運動,很多人換了社群媒體大頭貼照,表達自己選擇不爭搶物資,自願禮讓給其他更急需的國民。這種行為就明顯無法透過個人權利至上的自由主義框架去理解,因為按照自由主義的意識型態,「我OK,你先領」一點都不合理,甚至與個人權利至上的概念矛盾。

「當西方民主世界試圖理解何以臺灣防疫成效比較好,大家比較能夠容忍繁雜不便的防疫措施時,經常以『亞洲人比較不個人主義』、『亞洲人傾向集體主義』來做結論。」曾國祥認為這種東西方二分法其實草率,而且事實上沒能說明到什麼。

尤其以新加坡總理李光耀(GCMG CH SPMJ DK, 1923-2015)等人曾提出的「亞洲價值論」(Asian values)觀點來看,「亞洲集體主義」將亞洲視為具有一種不同於西方自由主義傳統的特殊價值觀。曾國祥說:「他們認為集體利益高於個人利益,這種說法加強了『亞洲本質上不適合民主』或『亞洲人天生更能夠容忍威權政府和不民主施政』的刻版印象。」

但若用粗暴的「亞洲價值論」去評價臺灣民眾禮讓防疫物資、遵守防疫規則的行為,似乎也將「亞洲人不重視民主」的印象扣在臺灣人身上。但從臺灣的高投票率以及多年來前仆後繼爭取民主的歷史觀之,臺灣人並不比美國人、德國人更不在乎民主。因此曾國祥強調,以集體主義解釋臺灣的一些群體自發性善行,是不正確且有嚴重誤導之嫌。

曾國祥指出,他認為臺灣人的防疫善舉不是來自於服從集體主義,而是來自於「恕」。「恕」就是所謂的「推己及人」,「己所不欲,勿施於人」。這個詞彙無論翻譯成「empathy」或者「sympathy」都不太對。因為恕作為一種重要儒家美德,並不是單純的同情、共情,而是既要有情感上設身處地的想像力,還要經過理性思考抉擇而產生行為。

2020年2月,網友於臉書社群上發起「我ok,你先領:響應口罩禮讓運動,留給真正需要的人」活動,許多民眾自發更換自己的大頭貼響應。

2020年2月,網友於臉書社群上發起「我ok,你先領:響應口罩禮讓運動,留給真正需要的人」活動,許多民眾自發更換自己的大頭貼響應。

圖片來源/facebook活動頁

詮釋儒家的角力

諷刺的是,亞洲價值論與其擁護者也會談儒家。1994年李光耀接受Fareed Zakaria於《外交事務》(Foreign Affairs)的訪問時表示,「中國、臺灣、日本、韓國、新加坡、越南都是『儒家主義』的受惠者」,而他所謂的儒家主義則包含以下五個特徵:「階層式集體主義,對群體中的領袖忠誠」、「家父長制的菁英領導」、「避免和他人發生衝突」、「當社群利益和個人利益相衝突時,應犧牲個人利益」、「儒家式家庭主義,把家庭的重要性放在個人之上」。

在這五種特徵之下,人與人之間並不對等,違背了人性尊嚴與價值平等的前提,菁英比一般人重要、父母比子女重要、長官比下屬重要,自由主義不僅沒有生存空間,就連共和主義或最起碼的民主也沒有生存空間,這種對儒家的詮釋難以與民主和自由共容。

「李光耀所詮釋的儒家世界,對於受過起碼民主法治教育的人來說,聽起來簡直就是《1984》小說中闡述的反烏托邦世界。而與他類似,秉持此種詮釋的人向來沒有少過,這些論者推崇儒家、談論儒家、運用儒家概念時,通常不是真的基於道德和美學的理由,而是以儒家之名去陪襯其政治動機居多。」曾國祥指出,在學術領域中,儒家思想詮釋話語權的爭奪,不僅是對於何者更有道理的對抗,更是民主世界與非民主世界的對抗。

曾國祥相信,儒家義理之中本來就存在著能與民主和自由並進的美與善,只要透過梳理就能煥發光彩。

曾國祥相信,儒家義理之中本來就存在著能與民主和自由並進的美與善,只要透過梳理就能煥發光彩。

攝影/馬藤萍

牟宗三曾說,中國未能發展出民主政治,因為「有治道無政道」。亦即,他作為一位儒學者,並不認同坊間流傳的那種「孟子發明民主」、「儒家內建民主」理論。曾國祥指出,「政道」就是憲政、民主、法治,這是非常晚近的人類建制,原本的儒家思想中「當然沒有這些東西」,而他當然也不認為現在得來不易的憲政、民主、法治可以或應該輕易被其他東西替代。但他與牟宗三都相信,儒家思想中存在著「治道」,能與民主的「政道」相輔相成。

「當你到了某種年紀,回頭去看一生走過的路,會忍不住想去追求自由主義以外的東西。」曾國祥說。自由主義如同滿天星光,雖然璀璨,卻疏離而寒冷,因此,人們會在腳邊點一盞燭火,溫暖也照亮此刻的黑暗。

採訪撰文/張茵惠

攝影/馬藤萍

編輯/張傑凱

曾國祥(2015)。儒家自由主義:牟宗三道德與政治思想的一個黑格爾式詮釋。國科會專題研究計畫(學術性專書寫作計畫)。

曾國祥(2023)。Confucian Liberalism: Mou Zongsan and Hegelian Liberalism。State University of New York Press。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。