全文朗讀

提起英國女性作家,除了珍.奧斯丁(Jane Austen,1775–1817)等少數幾位作家得以留名,當時曾經發聲、創作與登臺表演的眾多女性,大多被後世的文學正典敘事抹去——這種對女性創作者的集體性歷史失憶,被學界稱為「The Great Forgetting」。

然而,在她們所身處的十八世紀末,情況並非如此。那是一個女性身影日漸可見,卻仍備受爭議的時代。倫敦的劇院、報刊、諷刺畫攤位與畫廊構成了嶄新的公共文化空間,吸引大批觀眾與讀者,也讓女性的身體與名聲成為輿論焦點。舞臺上的女演員、筆耕不輟的女作家,皆成為媒體追逐、道德審視與形象再造的對象。

國立臺灣大學外國語文學系翁怡錚副教授長期研究英國女性文學與視覺文化。她關注的不僅限個別作家,而是那個時代的女性如何運用演出、寫作與肖像畫等多重媒介,積極尋找發聲與自我書寫的空間。

國立臺灣大學外國語文學系翁怡錚副教授

拍攝/翁佳如

自我書寫與名聲之戰

在這樣一個女性逐漸走入公共視野,卻又面臨輿論壓力與性別規訓的時代,瑪麗.羅賓森(Mary Robinson,1757–1800)的人生軌跡尤其引人注目。她集舞臺明星、情婦與作家等多重身分於一身,是十八世紀末最能體現矛盾與張力的女性之一。

翁怡錚娓娓說道:「羅賓森早年是備受歡迎的舞臺明星,因飾演莎士比亞《冬天的故事》(The Winter’s Tale)中的「帕狄塔」(Perdita)而聲名大噪。與此同時,她與威爾斯親王(後來的喬治四世)的戀情,更讓她成為媒體追逐的焦點。」

「然而,在羅賓森因病而行動能力日漸受限後,她的身體與私生活成為報刊與諷刺畫的題材。她被描繪成一個『警世教材』,她身體上的病痛與失能被解讀為其放蕩生活的報應,昔日的偶像也因此被推向道德審判的舞臺。」然而,羅賓森並未被動接受這些外界評價。生病之後,她轉向文學創作與自傳書寫,試圖在文字中重新奪回話語權。

羅賓森的小說《親生女兒》(The Natural Daughter)便是一個典型的例子。故事中的女主角瑪莎(Martha)為了維持生計而踏入出版市場,卻屢屢遭拒,甚至因違反性別期待而遭受輿論批評。翁怡錚指出:「這部小說映照了羅賓森作為女性作者在文學市場上所面臨的困境,並以文學的方式挑戰了『女性僅能待在家庭或私領域』的傳統想像。」

除了小說,她的自傳《羅賓森夫人親筆回憶錄》(Memoirs of the Late Mrs. Robinson, Written by Herself)更是她重塑自我形象的關鍵文本。在這本未完成的回憶錄中,羅賓森回顧並詳述了自己的表演生涯、戀情、疾病與寫作志業,並直接反駁報刊對她的污名化。例如,她在書中憤然控訴:「我又一次遭到小冊子、報導、諷刺畫與各種誹謗的攻擊。」(I was again assailed by pamphlets, by paragraphs, and caricatures, and all the artillery of slander.[1])

翁怡錚指出,十八世紀社會名流常透過肖像畫塑造自我形象。左圖(1782)繪於羅賓森癱瘓前,展現她身為倫敦舞臺明星與王儲情婦的顛峰姿態,身著華服與羽毛大帽,立於劇院幕布前,自信直視觀者。右圖(1784)繪於羅賓森失能後,這時她已退出劇場轉向文學創作,深受身體疾病所苦,畫中的她眼神未與觀者接觸而是看向遠方,呈現沉思、自省的姿勢。

翁怡錚指出,十八世紀社會名流常透過肖像畫塑造自我形象。左圖(1782)繪於羅賓森癱瘓前,展現她身為倫敦舞臺明星與王儲情婦的顛峰姿態,身著華服與羽毛大帽,立於劇院幕布前,自信直視觀者。右圖(1784)繪於羅賓森失能後,這時她已退出劇場轉向文學創作,深受身體疾病所苦,畫中的她眼神未與觀者接觸而是看向遠方,呈現沉思、自省的姿勢。

圖片來源/Wikipedia(左圖)、Wikipedia(右圖)

翁怡錚表示,她十分欽佩羅賓森在逆境中展現的韌性。「她曾是炙手可熱的舞臺明星,也是王儲的情婦,風光一時。然而自1783年因病逐漸癱瘓,被迫淡出社交圈,只能依靠寫作維生。她的大多數作品,都是在這段困境中完成的。」

「當時的英國社會普遍認為男女分屬公私領域。男性屬於理性、政治與公共的世界,女性應該局限於家庭與私領域。但羅賓森透過文字創作,開拓了女性的論述空間,試圖打破這種性別分界。」翁怡錚補充道。

舞臺與媒體中的女性形象

如果說羅賓森透過書寫為自己發聲,那麼在十八世紀末的倫敦,也有女性選擇直接站上公共舞臺,無懼於讓身體與形象成為公眾討論的中心。

翁怡錚指出,隨著劇場與印刷文化蓬勃發展,女性的身體與名聲同時被性化、審視與消費。這些媒體與公共場域並非中性,它們一方面形塑了「被觀看的女性形象」,但另一方面,也為女性帶來前所未有的曝光與能見度。

在這樣的氛圍下,誕生了著名女演員莎拉.西登斯(Sarah Siddons,1755–1831)。她是當時最炙手可熱的舞臺演員,演出的多部莎士比亞與當代悲劇作品,贏得「悲劇繆思」(Tragic Muse)的美譽。

西登斯的演出充滿情感張力,常在表演中泣不成聲,甚至因過度投入而至暈厥。因此,報刊讚譽她擁有強大「操控觀眾情緒的力量」,形容她「以真摯的哀傷征服觀眾,使全場瀰漫著融化般的共鳴。觀眾不再是被動的旁觀者,而是被她牽動的參與者[2]。」

翁怡錚指出,西登斯的舞臺魅力,使她在十八世紀末英國的文化圈中成為首屈一指的明星,媒體與觀眾皆將她視為「文化偶像」。她的演出不僅吸引觀眾,更成為畫家爭相描繪的對象。

1784年,畫家為她繪製的肖像《莎拉・西登斯化身悲劇繆思》(Sarah Siddons as the Tragic Muse),以希臘神話中「悲劇繆斯」墨爾波墨涅(Melpomene)的姿態出現。這幅肖像畫的規模宏大,堪比當時王室畫作,畫中的她被塑造成近乎神祇的文化偶像,展現出女演員如何巧妙塑造形象,將自身魅力化為公眾注目的焦點。

畫中西登斯以悲劇繆斯的姿態現身,兩側的寓言人物分別象徵亞里斯多德(Aristotle)提出的兩種悲劇情感——「憐憫」(pity)與「恐懼」(fear),強化她作為悲劇舞臺女王的文化形象。

畫中西登斯以悲劇繆斯的姿態現身,兩側的寓言人物分別象徵亞里斯多德(Aristotle)提出的兩種悲劇情感——「憐憫」(pity)與「恐懼」(fear),強化她作為悲劇舞臺女王的文化形象。

圖片來源/Wikipedia

翁怡錚表示:「像西登斯這樣的女演員,其實非常清楚自己在公共場域中的形象力量。她並非被動毫無選擇地『被畫、被報導』,而是有意識地營造端莊、超越凡俗的形象,掌握自我詮釋的主導權。」

有趣的是,羅賓森與西登斯幾乎活躍於同一時期,但兩者採取了截然不同的策略。羅賓森早年同樣活躍於劇場與上流社會,後因行動受限而逐漸淡出公眾視野,改以文字來試圖掌握自己的名聲。相比之下,西登斯則一直停留在劇場的聚光燈下,以「悲劇女王」的形象塑造一種高貴、莊嚴的女性典範。

兩人的人生路徑雖不同,卻都在媒體、畫像與文本交織的公共空間中,積極經營自己的形象。翁怡錚強調:「不管採取什麼途徑,她們都不是被動接受社會評價,而是清楚意識到,透過不同的媒介操作,可有效地回應或挑戰外界對女性的想像。」

跨越疆界的女性書寫

十八世紀末的英國,並非只有羅賓森與西登斯等名人參與公共文化。許多女性選擇以書信與旅行文學為途徑,在跨越地域與文化界線的書寫中,默默介入公共論述。

作家海倫.瑪麗亞.威廉絲(Helen Maria Williams,1759–1827)便是一例。她關注政治改革,在法國大革命爆發後便前往巴黎,撰寫第一手觀察記錄,後來出版八卷本書信體著作《法國書簡》(Letters from France),記錄了革命年代下的社會動盪。

翁怡錚解釋道:「書信體作品不僅是單純的旅行敘事與私人通信,更是一種具有公共意圖的書寫。威廉絲利用書信體的真實感與直接性,來增強內容的可信度。以跨國視角詮釋法國大革命,開創了女性作家介入公共政治的可能,也成為英國人理解革命的重要文本。」

這種「私人見證」在男性主導的政治論述中,具有獨特的說服力與感染力,使女性能在不直接挑戰男性權威的情況下發表公共言論。

然而,並非每位女性作家都能像威廉絲一樣親臨歷史現場。普里西拉.韋克菲爾德(Priscilla Wakefield,1750–1832)則採用另一種策略:她未曾出國,卻透過大量閱讀男性作家的旅行見聞,將其改寫成自己的旅行文學,並在細節與詞彙上注入女性視角。

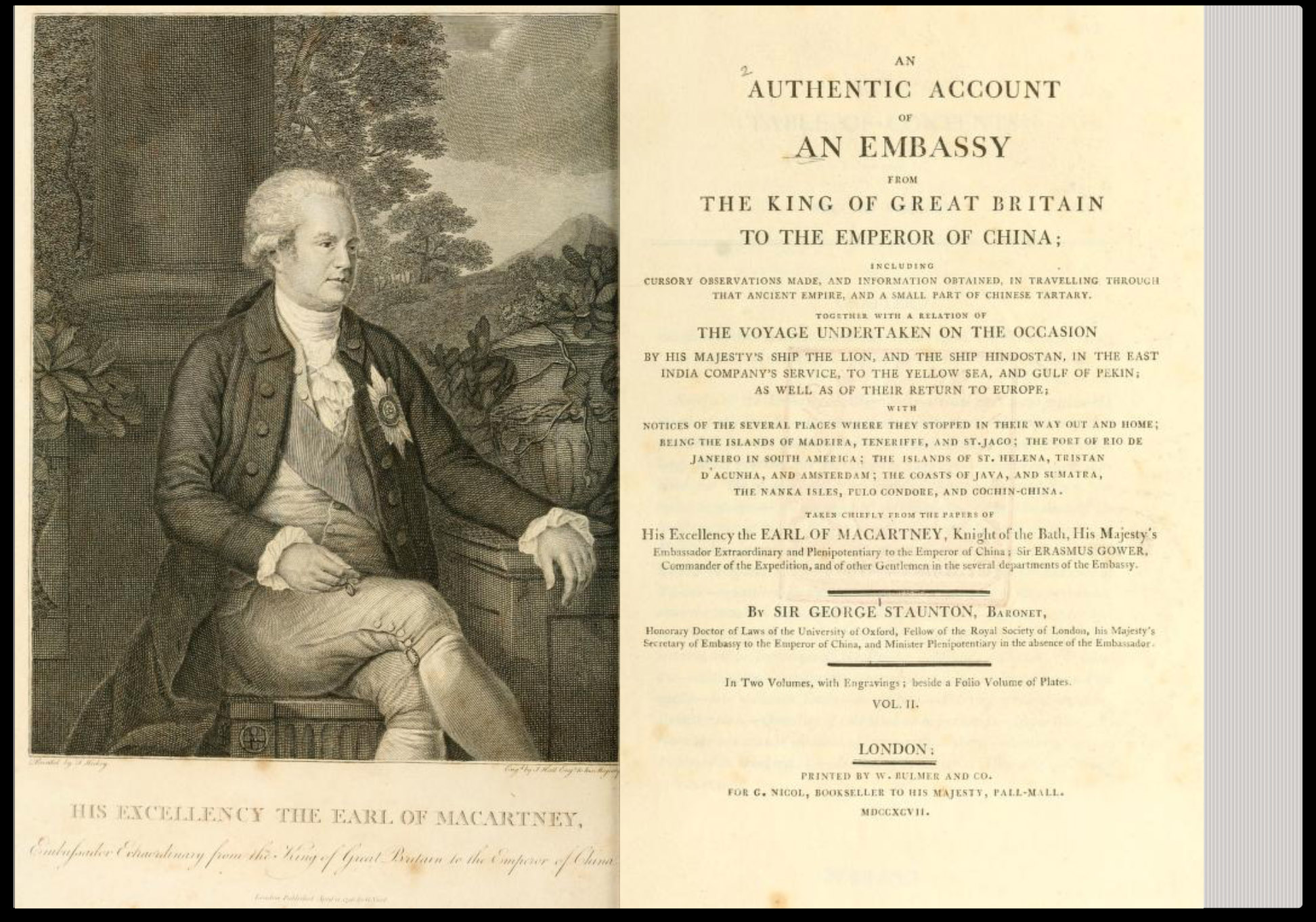

男爵士丹頓(George Staunton,1737-1801)的《英使謁見乾隆紀實》(An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China)記錄了英國馬戛爾尼使團出使清朝的過程,是十八、十九世紀歐洲理解中國的重要旅行文獻。韋克菲爾德便以此類男性旅行敘事為基礎,進行再書寫與觀點轉化。

圖片來源/Internet Archive

翁怡錚舉例,在《亞洲旅人》(The Traveller in Asia)中,當談及中國清朝婦女的處境時,韋克菲爾德將男性旅行者筆下的詞彙「unbecoming」(不恰當)改為「disgusting」(令人厭惡),語氣更為強烈,顯示出女性作者的道德立場與情感視角。換言之,她的改寫不僅是認為這種待遇「不合禮節」,更以明確的譴責與情緒反應表達她的批判。

翁怡錚認為,這些看似細微的轉換,揭示了女性作家在知識生產過程中的主動性。即便缺乏實地旅行的條件,韋克菲爾德仍透過閱讀、再書寫與出版,成功進入公共討論的領域。這是一種有別於男性「實地考察」的知識路徑,但同樣深具批判力與影響力。

拍攝/翁佳如

從羅賓森的小說與自傳,到西登斯在舞臺與肖像畫中的精心形塑,再到威廉絲與韋克菲爾德以書信與旅行文學跨越疆界,我們可以看到十八世紀末的英國女性不僅是被觀看的對象,更主動表達自我。

儘管在後世的文學史中,她們多被塵封於所謂「大遺忘」之中,但在自己的時代,這些女性早已以各種形式留下大大小小的印記——在劇場、書頁、肖像與信件之間。

如今,隨著翁怡錚等研究者的深入發掘,這些聲音再度被聽見。十八世紀末的英國女性以文字與形象撼動公共視野,並在歷史中悄然推動了女性思考與創作的邊界,為後世留下極其珍貴的文化遺產。

採訪撰稿/馬藤萍

攝影/翁佳如

編輯/馬藤萍

研究來源

翁怡錚(2018–2021)。跨界的流動和想像:世紀之交的女性文學與畫像。國科會專題研究計畫(愛因斯坦培植計畫)

翁怡錚(2023–2024)。女性、他者性與身體政治(1760-1820)。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

[1] 原文刊載於The Morning Chronicle (1782),引用自Marsden, J. I. (2019). Theatres of feeling: Affect, performance, and the eighteenth-century stage. Cambridge: Cambridge University Press。([She] wore her sorrow with so much persuasive sincerity, that she made the audience her advocates, and, it must be confessed, she never quitted the hold she had so early taken of their feelings, till she had created an universal and a melting sympathy all around . . . [the audience members were] active participants in the play’s affect rather than passive observers.)

[2] Robinson, M. (1803). Memoirs of the Late Mrs. Robinson, Written by Herself, London: Richard Phillips.

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。