想像一間教室內,學生不再只是靜靜地坐在位子上聽課,而是在工具桌前忙著設計、測試,甚至親手組裝出自己的作品。一個想法,從腦海中浮現,到動手實作,逐漸成為現實。

國立雲林科技大學技術及職業教育研究所所長吳婷婷開心地說道,這正是「創客教育」(Maker education)的魅力所在——將動手實作與學科知識結合的教學模式,透過「做中學」(Learning by Making)的實踐精神,讓學生不僅掌握知識,更培養解決問題的能力與創造力。

國立雲林科技大學技術及職業教育研究所所長吳婷婷

拍攝/馬藤萍

多元化的教學設計

創客教育的核心在於透過多元化的教學設計,讓學生在動手實作中學習並成長。這種模式強調以問題解決為中心,結合學科知識與實際應用,讓學習變得更加有趣且具有挑戰性。

同時,為了適應不同年齡層學生的學習需求,創客教育的設計在深度與挑戰性上採取了分層策略。例如,國小低年級的課程以趣味性與基礎技能為主,幫助學生建立基礎操作能力與學習興趣。他們首先接觸積木車輛的組裝,並進行小型競賽,如比賽車輛行駛的穩定性與速度。這些活動讓孩子們通過遊戲式的學習逐漸熟悉創客教育的工具與流程。

到了國小高年級,課程的挑戰性進一步提升,並融入跨學科的應用。例如,在社會科課堂上,學生會動手製作臺灣地圖,並標出各地的特色地標,如臺北的101大樓、臺中的太陽餅和高雄的壽山動物園。當自走車融入活動後,學習變得更加有趣且實用:「如果你是自走車,想要繞臺灣一圈,應該怎麼走?」這一問題促使學生結合地理知識與邏輯思考,設計出最佳路徑,並透過程式控制車輛完成任務。在此過程中,學生學到了路徑規劃、導航及障礙物處理等知識,體驗了學科整合的樂趣。

進入國、高中階段,課程內容更加專業化與挑戰性。例如,學生需要操作結合微型電腦(如micro:bit)的自走車進行循跡任務,讓車輛沿著黑線精準行駛。同時,學生還可以利用自走車進行環境監測,如測量濕度與溫度的變化。這些課程讓學生在跨學科的背景中解決複雜問題,甚至參與校內外的創客比賽,提升應用能力與實踐經驗。

創客教育的多元化設計,結合了年齡分層策略與跨學科的實作應用,不僅讓學生能夠以循序漸進的方式發展能力,也幫助他們在動手實作中找到學習的成就感與意義。

學生專注於micro:bit自走車的組裝與測試,實驗室內充滿學習氛圍。

照片提供/吳婷婷

讓學習歷程視覺化

隨著教育觀念的改變,創新的教學模式已普遍受到師生與家長的認可。但在不斷設計更多活動並運用於教學現場的同時,吳婷婷也提醒,創客教育的核心不單是讓學生「動手做」,更仰賴教師提供有效的引導與支持,使學生能從協作和科技輔助中獲得全面的學習與實作體驗。

因此,近年吳婷婷更進一步關注即時追蹤與回饋系統的建置,以提升創客教育平臺的教學效果和學生的學習體驗。她解釋道:「這項機制能記錄學生的學習行為。例如,當學生在創客程式語言系統Scratch上撰寫程式時,我們所開發的系統會記錄他們在平臺上的所有操作歷程。有了這些數據,教師能更好地了解每位學生的學習模式與問題所在,並提供個人化回饋或適時調整教學方式。」

更重要的是,學生也可以回顧自己的學習歷程,分析問題出現的原因,從中獲得改進的方法。這種自我反思的過程讓學習不僅是知識的累積,更是一種能力的養成。

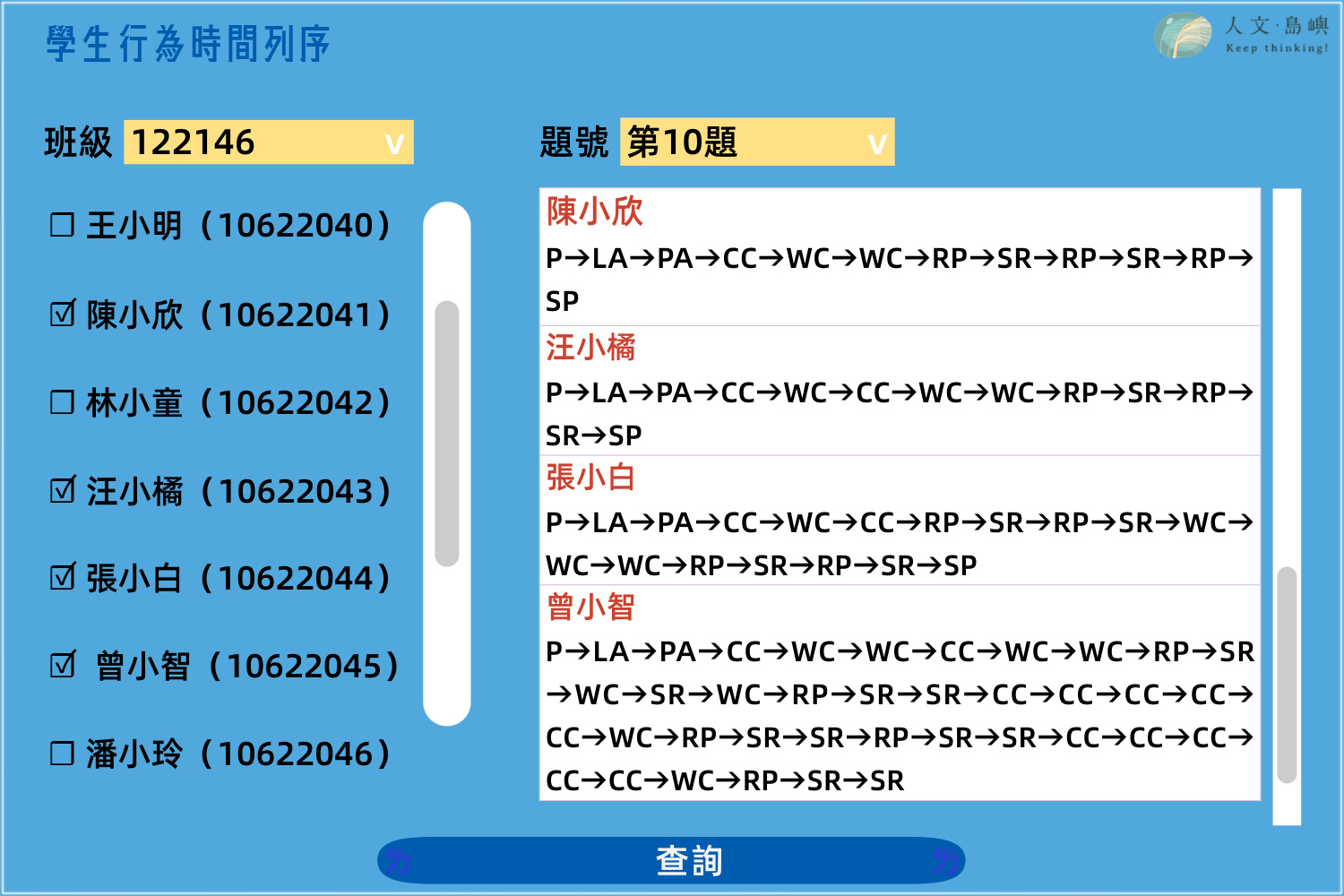

以撰寫程式的活動任務為例,紀錄系統展示了學生的操作行為路徑(如P、LA、CC等),可見每個人的解題步驟與順序皆有所不同。透過這些數據,教師可快速了解學生在同一題目中的策略差異、常見的停滯點或反覆操作行為,進而針對學習困難提供精準指導,或發現創新解法以促進同儕交流。

圖片製作/馬藤萍。參考來源/吳婷婷,「整合即時追蹤與討論紀錄於創客教育平臺之開發與分析(1/2)」計畫。

另外,即時回饋系統也試圖解決過去教師在了解學生學習情況上的一大痛點。在一般的創客教學中,教師通常只能在活動結束後,通過觀察作品完成度來推測學生的學習效果,但這種方式難以精確掌握學生在活動過程中的問題點。

「這個系統讓我們不再需要等到活動結束後才開始分析學生的表現。」在活動進行中,隨時記錄學生的操作數據,如程式積木的拖放次數、嘗試的錯誤次數,甚至是解決問題所花的時間。這些細緻的數據不僅幫助教師快速定位學生遇到的瓶頸,也能讓他們依據數據提供個性化的指導,甚至即時調整教學策略。

情緒感知與學習引導

在創客教育中,學生的情緒反應與學習表現同樣重要。除了即時記錄和分析學生的操作數據,吳婷婷與研究團隊進一步將目光投向情感層面,開發出一套以情感導向為核心的虛擬互動機器人,為創客教育注入更多人性化的關懷。

「情感與學習密不可分,我們希望透過相關技術,讓學生在學習過程中感受到被理解和支持。」吳婷婷解釋,團隊整合了語音情感辨識技術,使虛擬機器人能夠識別學生的情感表現,並提供即時的情感回饋。這些機器人猶如虛擬的學習導航員,不僅能指導學生完成任務,還能感知學生的情緒狀態,在討論過程中辨別出是否存在挫折感或低落情緒。

當學生進行創客專案時,系統會根據語氣、用詞和音調變化,判斷他們的情緒,並適時提供回應:

- 當學生表現出沮喪,如語調降低、語速變慢,使用「我不會」、「這很難」等詞彙,機器人會表示鼓勵:「這個挑戰確實不簡單,但你已經完成了一半,試試換個方法!」

- 當學生顯得興奮或積極,如語速加快、語調上揚,頻繁表示「我成功了」、「這樣做沒錯」等正面情緒,機器人會回應:「太棒了!你可以和同學分享你的發現嗎?」以增強學生的自信心。

- 當團隊討論陷入爭執或意見不合,如語音情緒分析顯示語調升高、負面詞彙增加,教師也能透過情緒即時回饋平臺快速察覺並適時介入,協助引導討論方向,促進良性互動。

另外,吳婷婷也指出,在師資有限的情況下,虛擬機器人更是不可或缺的教學輔助角色。它們不僅能輔助教師完成部分重複性或基礎的教學任務,還能為學生提供及時的指導與幫助。除了感知學生的情緒,當他們在任務中卡關時,虛擬機器人能主動提供提示或重新解釋關鍵概念,逐步引導學生解決當下面臨的問題,幫助他們完成指定任務。

「帶有情感導向的回饋機制不僅僅是創客教育的一部分,更代表了教育觀念的重要轉變。我們不再僅僅關注『學到了什麼』,而是將重心擴展到『學生在學習中的感受如何』。這樣的轉變不僅能增強學生的學習動機,還能營造更友善的學習環境。」吳婷婷強調。

吳婷婷與研究團隊所打造的創客教育系統,旨在促進多方協作:系統整合學生端、教師端與虛擬機器人,並結合語音情緒辨識技術,讓機器人能感知學生情緒,提供即時指導與支持,幫助學生完成任務。同時,這也協助教師更深入了解學生的學習狀態,優化教學策略。

圖片製作/馬藤萍。參考來源/吳婷婷,「整合即時追蹤與討論紀錄於創客教育平臺之開發與分析(2/2)」計畫。

創客教育中的產學合作

創客教育的發展離不開教育界與企業界的密切合作。吳婷婷分享了她的團隊如何通過產學合作,將創客教育的理念落實到實際課堂中。「我們主要與數位科技相關廠商接洽,針對他們平臺中缺乏的功能,提供語音或行為分析等技術支持。」這種合作方式幫助廠商完善教育平臺的功能,也為教師提供了更豐富的數據支持,方便進行教學策略的調整。

例如,有些廠商的平臺雖然具備基礎的學習工具,但缺乏學生學習行為的數據分析能力。吳婷婷的團隊通過即時追蹤模組記錄學生在平臺上的操作行為,並以視覺化圖表的方式呈現學生的學習進展,幫助教師更精準地掌握教學效果。同時,研究團隊還根據學校和廠商的需求,開發符合課程目標的教學活動與評估工具,實現教育內容的深度整合。

在這些合作中,技術與教育的結合帶來了明顯效益。例如,學生在使用改進後的平臺時,可以通過語音互動獲得即時的指導與情感支持。另一方面,廠商也透過申請技術專利和開發創客教育套件,拓展商業價值。「我們的目標是雙方互補,共同提升創客教育的質量,讓更多學生能享受到這樣的學習模式。」吳婷婷補充道。

拍攝/馬藤萍

拍攝/馬藤萍

從動手實作到科技輔助,再到情感支持,創客教育正以全新的姿態改變傳統教學模式。無論是在國小的課堂,還是高等教育的實驗室,這一模式都展現出極大的潛力。透過即時追蹤與數據分析,甚至帶入情感導向的技術支持,教師可以更精準地了解學生的需求,學生也能在充滿理解與鼓勵的環境中成長。

隨著教育理念與技術的不斷進步,創客教育的應用範圍將持續擴大。未來,或許每個學生都能在教室裡將自己的創意變為現實。

採訪撰稿/陳威儒

攝影/馬藤萍

編輯/馬藤萍

研究來源

吳婷婷(2021)。整合即時追蹤與討論紀錄於創客教育平臺之開發與分析。國科會專題研究計畫(產學合作研究計畫-開發型)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。