人開始流浪有很多種原因,歸根究柢多半都是社會安全網的漏接。許多街友長期被認為是「自己不振作的依賴人口」,但實際上他們過去可能擔任過老師、老闆、司機、作家、工頭,甚至年薪百萬的醫生、業務等,只是在遭逢失業、破產、貧窮、生意失敗、重大意外或生病導致妻離子散後,落在社會與國家的支持系統之外。

長期投入街友服務設計的台灣師範大學社會教育系系主任徐敏雄,自 2008 年起與萬華社區大學共同推動關懷在地議題的融入式課程,2012 年起更開始進入社區協助街友,並於 2014 年成立「夢想城鄉營造協會」。從小在萬華長大的他,希望從美國教育哲學家 Nel Noddings 的關懷倫理學(Ethics of care)出發,在家鄉展開「街友」與「社區」共融的行動研究。

徐敏雄研究室的牆上掛了許多哲學家的相片,成為他行動、思考的指引。

攝影/陳怡君

街友,一種流動的生活狀態

Noddings 的關懷倫理學所指涉的是「以關懷的能力來包容差異,積極主動、接納回應他者真實的需求與不同」。若從教育學者的使命來說,就是去培養具關懷能力的人;若以研究學者而言,則要去具體規畫出能善用弱勢者優勢,藉以解決社會問題、實踐「包容」(inclusion)差異的行動方案。

我們能想像如何關懷與包容飢餓的孩童,但要關懷異質性極高、身心課題複雜的街友,卻是多數人巨大的挑戰。

大部分的街友平時雖然會去打零工,諸如舉牌、打掃、派報等,但這些不穩定的工作收入低、機會少。稍微累積一點錢時,或許能租個廉價的短期小雅房,但當沒了收入,便得再度回到街頭流浪。因此,所謂的「街友」甚至不能歸類成「特定族群」或「固定身分」,比較接近一種「流動的生活狀態」或「社會現象」。

圖片來源/Pexels

多數街友是沉默而被動的,沒有參與社會對話與媒體運作的資源和能力,但這不代表他們感受不到大眾加諸在身上的各種汙名、歧視與標籤。徐敏雄在研究中便提及這樣的認同轉折──街友透過學習大眾的主流觀點,認知到自己在社會上是「不合格」的存在,於是學著去應付這樣的眼光,例如,隱匿行蹤、閃躲並降低自身存在感,成為更沒有表述機會與能力的薄弱存在;或者發展出一些自圓其說的說詞,解釋自己在街頭的「自我選擇」與「冒險」。

有些街友可能會表現出一種積極正向、「浪子回頭」的態度,卻未必是發自內心,反而更接近一種「展演」;有的街友則反過頭來,拿著主流的刻板印象來抵毀其他街友,並且切割彼此:「像他這種人就是好吃懶作才淪落到睡街上。我?我不一樣啊,我不是街友,我只是睡了 3 年遊民收容所。」

以街友為主體的社會設計方案要具體落實,通常是困難重重,因為我們無法期待街友對自身群體產生認同──鮮少有人能「以身為街友為傲」,自然也就難以像許多同樣亟需爭權的群體(如身心障礙者、勞工團體等)一樣,能夠被輕易組織起來。

更甚者,友誼在街友之間除了因自貶而脆弱,也可能因相互取暖而被浪漫化。街頭的生存挑戰之大難以想像,許多街友彼此間因為了解有限且資源匱乏,卻必須相互依存。他們甚至將金錢交換、勞務往來與情感支持,視為忠誠與慷慨的友誼象徵,試圖在彼此身上尋求希望與親密感,因而加深了關係的複雜性。

成立手作木工班,不僅能讓無家者習得技能,更讓在地青年在參與的過程中漸漸對他們改觀,產生正向循環。

圖片來源

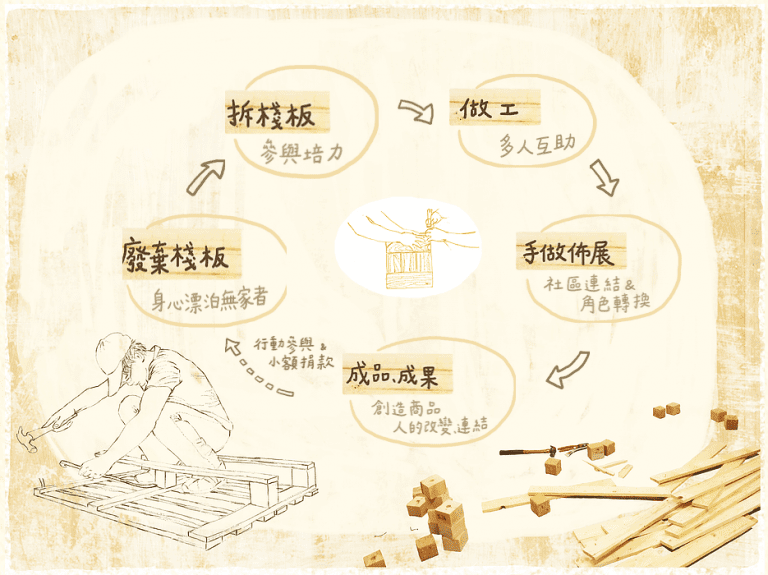

對徐敏雄來說,社會設計的核心概念是「身分轉化」。為此,他從 2015 年開始成立手作木工班與收費導覽活動,希望逐步發產出社會企業的營運模式。

手作木工班的重點在於將「街友」的身分轉化為「學員」,並與在地的青年志工「學伴」一起向木工職人學習基本木工技術。他希望在反覆練習的過程中,街友甚至能成為木工課程的「助教」或文創商品的「生產者」。但在推動計畫的過程中,徐敏雄經常因作品品質的要求及街友學員能力與性格的落差過大,陷入發展困難與情緒拉扯的痛苦當中;但也因團隊夥伴不放棄彼此的善意溝通,才逐漸讓許多青年志工在和街友學員在共學與合作的過程中,逐漸放下對彼此的刻板印象,甚至建立友善的關懷關係。

社區導覽培力方案則是將「街友」培訓成「導覽員」,一方面邀請他們述說自身如何走過人生苦難的生命歷程,並以在地小故事串聯街區景點與萬華在地特色店家。其重點在於導覽員個人故事及在地生活的連結,但是要培訓街友述說自身生命故事卻並非易事。

透過敘說整理自我

徐敏雄在研究中指出,「故事述說」原是藉由對話與自我修正的過程,與外在的人事物建構發展性的關係,進而達到相互瞭解並反省彼此間共同生活的權力狀態,其重點在於進入而非脫離真實世界。然而當自身故事還是一個「現在進行式的傷口」,多數人是不敢或不願開口的,因此就有街友學員便曾在藝術課程中表示:「我只想要畫畫,不喜歡跟別人說自己的故事。」

徐敏雄強調,當我們對自己或他人陳述想法或所期待的關係時,除了在表明過去的自己、複製既有的社會標準,也可能在「宣示未來的自己想與他人維持什麼樣的關係」。亦即,重點不是一個人本質上的自我究竟為何,而是他「期待自己被如何敘說」。如此便能理解,為什麼很多街友都想跳過流浪的經驗,只想讓人看見當下「努力向上的完美自我」。

「對於還沒有妥善安頓自己生命經歷的學員,我們絕不可能強迫他們敘說。」徐敏雄解釋,有些街友還沒準備好敘說,在培訓過程中經常感到恐懼、猶豫,最終能順利上場導覽的學員往往只剩下一半。即使培訓好了,導覽活動當天也可能因身心狀況不穩,只能用一些資料性的東西堆砌,即便如此,徐敏雄仍強調不會要求他們為了賺錢而娛樂別人。因為這個結合自我敘說與在地導覽的設計,其初衷是為了介紹一種有助於安頓自我的說故事方法,而非為了「賣故事」。

如同所有計畫的發展,初心決定了最後的樣貌。對徐敏雄來說,整個行動計畫的關鍵在於培訓的「過程」,而非最後真正上場的導覽。「分享痛苦是一種正面迎戰!我們的初衷是藉由釋放苦痛尋求共鳴與理解,相互支持,並且在重新整理人生的過程中將自我安頓下來。」

徐敏雄帶領遊客參加由經濟弱勢導覽員所做的在地導覽。

徐敏雄帶領遊客參加由經濟弱勢導覽員所做的在地導覽。

照片提供/徐敏雄

尋找街頭生存現場的真相

夢想城鄉的夥伴因此必須協助街友,在自身的故事中,找到值得自我肯定的地方。「這不是為了替對方找藉口、勉強去擠出一些正面、鼓舞士氣的東西,而是要透過傾聽的過程,協助對方重新理解自己的生命。」事實上,街頭的生活揉和痛苦與喜悅、平靜與不安、英雄主義與脆弱情感,卻必須日復一日平淡以對。並非每個人都能撐過,需擁有超乎常人的強韌生命力。也因此,徐敏雄相信要找出每個人故事中發亮的地方,讓不同生命經驗的人有機會藉由自己的故事對他人帶來啟發與力量,這時人們才能慢慢不以單一標準來評量自己或他人的價值。

「即使在失敗中也看得見勇氣。沒有人是完全不值得被愛的,這也是關懷倫理的真義──即使是曾經做錯事的人,錯的行為背後或許也出於好的動機,或來自社會結構的壓迫,需要有人陪著他一起看清處境的兩難。就算其中存在著仇恨,透過理解與安頓,仇恨也可能不再那麼深。」

正因如此,才會與「賣故事」的道路迥異。因為當故事顯得過度誇張時,未必會娛樂到遊客。「我相信每個人最想知道的還是真相,」徐敏雄說:「導覽的參加者未必能分辨故事的真假,但他會知道有什麼觸動了自己。而唯有敘說真實,才能真正觸動別人,也才能對自己產生幫助,聽者也能因此有機會對街友改觀。」

當然,不是每個導覽員都能接收到這樣的苦心。「曾經有學員已經快完成培訓了,卻在最後關頭忽然說他再也不想敘說故事了!我當時挫敗感非常大。」徐敏雄苦笑:「我不是第一次做這樣的培力,但我們徹底檢討,了解到必須把速度放慢,不能趕,不能催。」

「我們靠的不是幾個導覽員,而是一群人所創造的氛圍與感覺。這也是 Noddings 的關懷倫理所強調──人在關係中成長,人與人的關係是感受性的,而非依靠理性來維繫。」如同夢想城鄉的官網上所寫:「這會是一個失敗不需要被消除或粉飾、差異群體皆能在此卸下被排擠、輕視或嘲笑的恐懼,重新建構生存意義與勇氣的夢想之地。」徐敏雄說,「曾有街友說:『這是我十年來最快樂的時光』,也曾有導覽參加者告訴我,他對街友的觀感有了很大程度的改變。對我們來說,這些回饋就是最重要的改變與關係建立。」

採訪撰稿/葉靜倫

編輯/陳怡君

攝影/陳怡君

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。