唐、宋、元、明、清……這是國人耳熟能詳的中國朝代世系,國中時我們背誦這個順序,逐漸認識中國歷朝歷代的演變概況。

每一個朝代的更迭,都伴隨著一個政權的覆滅和另一個政權的建立,我們俗稱為「改朝換代」。政權的轉換往往非常激烈,巨大的轉變策動了好幾代人的情感與記憶。

「易代(改朝換代)歷史書寫」是李卓穎博士專精的研究主題,他試圖探究,前朝遺民在滅國後如何在新朝代安身立命?如何看待自己家國的毀滅?又是如何重新安放自身於時代的洪流之中?

李卓穎深入分析蘇州地區,歷經元朝、元末張士誠(1321-1367)、明朝朱元璋(1328-1398)等政權之後,蘇州文人對政權和領導者的觀察、思維和評價,同時展演出官方觀點和地方看法的多樣性差異。職是之故,李卓穎開啟了對明代蘇州文人歷史書寫探溯的長期研究,特別是對張士誠、朱元璋兩位實質統治者評價的流變。

國立清華大學歷史所教授李卓穎。

攝影/陳怡瑄

官方歷史說法也會出現分歧

元末明初的歷史大多以兩本傳世的官方史書為主,一是《元史》、另一本是《續宋元資治通鑑綱目》(下稱《續通鑑》)。

《元史》編成於明朝開國之初的洪武三年(1370),裡面載述了當時文人對元朝歷史的基本看法,同時透露了他們對包括張士誠在內元末群雄的態度。

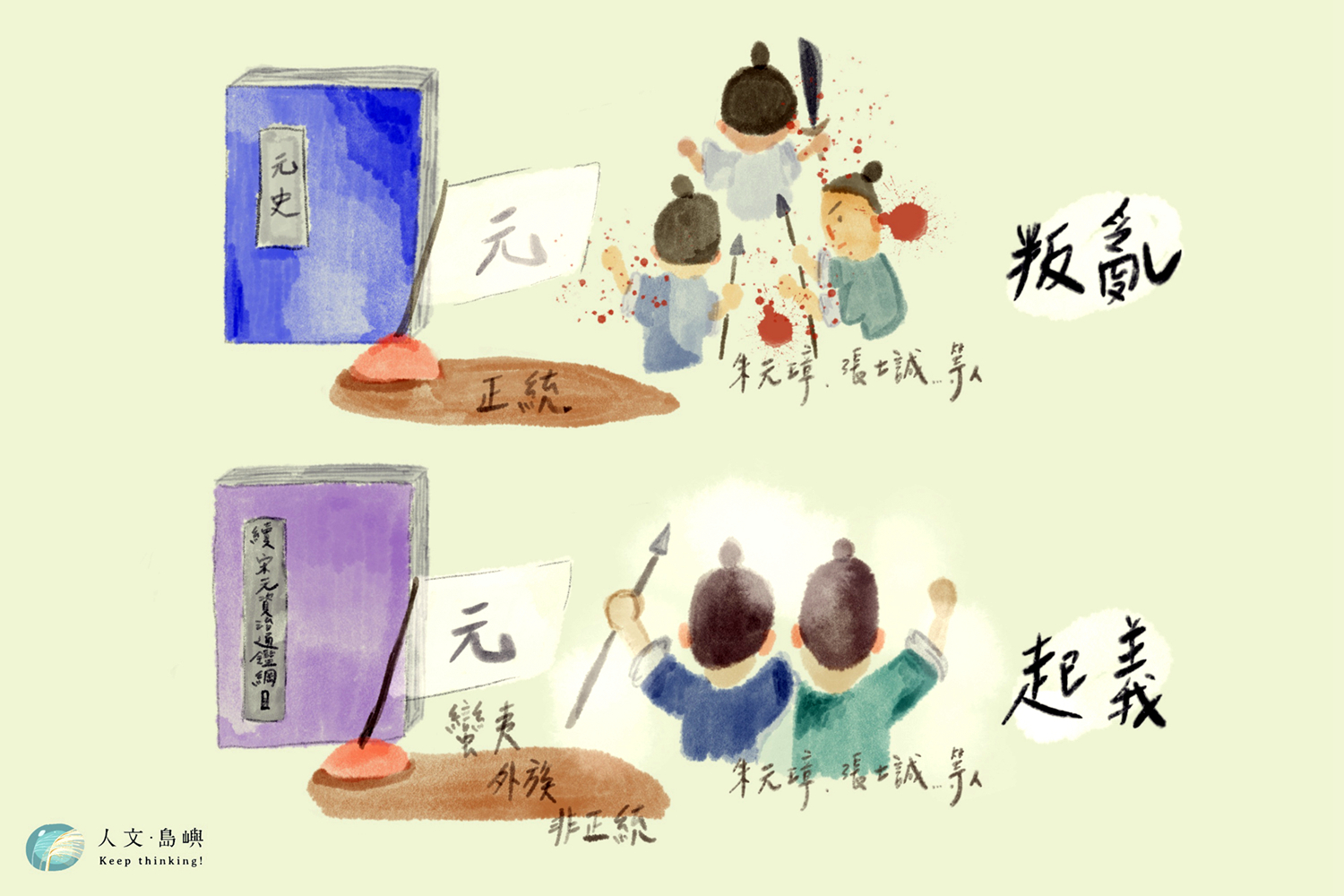

李卓穎指出,《元史》的撰作者並不全盤否認蒙古人建立的元朝,反倒對它有極高的評價,只批判了順帝時代的晚期。在他們看來,群雄角逐是順帝失政導致的後果。而在認可元朝統治正當性的前提下,如張士誠等人的起兵,就屬於「叛亂」,朱元璋則是結束元末大亂,取代元朝、恢復天下秩序的新君王,因此有「風波徒沸於重溟,海嶽竟歸於真主」的論定。

冊-1.明太祖高皇帝;孝慈高皇后.jpg)

《明代帝后半身像(一)冊明太祖高皇帝》(局部)明太祖朱元璋與孝慈高皇后馬氏半身畫像。

圖片來源/故宮典藏資料檢索系統

一百多年後,明憲宗成化十二年(1476)完成的《續通鑑》,則採取了另一套迥異於《元史》的觀點,裡頭根本性的否決了元朝統治的正當性,不但不再稱頌元朝的政治或文化成就,更凸顯出排斥元朝為外族的漢人中心論述。李卓穎解釋:「這和當時發生的『國難』土木堡之變極有關係。」

正統十四年(1449)明英宗御駕親征北方的外族瓦剌失利,在土木堡(今河北省張家口市境內)被瓦剌軍俘獲,一國之君淪為階下囚,使當時的士人對外族普遍懷有極深的敵意。這同時也影響到《續通鑑》的態度──蒙古人的元朝是禮樂敗壞的外族政權,天選真主朱元璋繼承了代表漢人正統的宋朝,全盤掃除元朝的「腥羶之風」,恢復了秩序。

那麼問題來了,如果說朱元璋是撥亂反正,恢復中國正統的真主,那麼同時期中所有稱兵起事的人,就不能像《元史》一般,將其稱為「叛亂」,而是「起義」了。李卓穎分析道:「這也就為張士誠等人洗刷了《元史》以來賦予的叛亂者身分,且成為與朱元璋一樣,和元朝並立、稱王道帝的英雄,並令元朝降格為列國,喪失了正統地位。」

緊接著這個論述核心的調整,《續通鑑》的編撰者又要面對另一個疑難,那麼朱元璋與張士誠的分別是什麼呢?李卓穎指出,於此新論述中,《續通鑑》明白地強調,朱元璋所以突出,是他「神武」卻不嗜殺,且有「安天下、救生民」之心,但其餘豪傑卻只是貪圖榮華富貴,完全不及於朱元璋具有撥亂安世、關懷人民福祉的長遠擘劃。

《元史》和《續通鑑》都是官方正史,卻有不同的歷史評價。

繪圖/李昀

「從這兩套官方範式,也就是明代的官方歷史說法裡,我們可以明顯看出其大不同。」李卓穎緩緩說道:「歷史的敘述有其章法,背後一定存在著邏輯,只是我們如何去找到那些千絲萬縷的關係,如何去看見藏在歷史敘述後面的心理、時代影響,也要瞭解到歷史書寫者會根據自身立場、時代或治理者的所需,去調整、修改或強化某一部分的歷史記憶與事實。」

然而無論是《元史》還是《續通鑑》,對於朱元璋和張士誠的功過評述,都十分明顯。「官方自然是擁戴開國皇帝朱元璋的。」李卓穎笑說:「但在民間,尤其是張士誠曾經統治過的蘇州,那可就不見得了。」

蘇州士人記憶中的「好人」和「壞人」

元朝末年(14世紀中葉)中國各地反抗中央政府的武裝勢力規模逐漸增強,在東南方以朱元璋、陳友諒、張士誠、方國珍等人的勢力最大。1367年,歷經十多年的朱張之戰在朱元璋軍隊攻入張士誠首府平江(今蘇州)後結束。

在官方記載之中,張士誠眾叛親離,死守平江之後,戰敗被俘。李卓穎微笑道:「蘇州士人並不同意當時流通的《元史》或《續綱目》範式,將張士誠描寫成一無是處的無賴,同時,他們還有一些其他的關切是兩種範式都無法顧及的,因此他們藉著凸顯張士誠的某些側面,不僅表述他們對元明易代的理解,也陳述了他們的關切。」

李卓穎認為,元明易代並非單純由元朝直接轉變為明朝的過程,其間曾有過既非元、亦非明的階段,那是有實存統治者(也就是張士誠)並且有各方面實際作用的中間時期,而包含士人在內的地方民眾如何理解、界定與官方的關係,也就至關緊要。

清‧徐揚《盛世滋生圖》(繪於1759年,又名《姑蘇繁華圖》。局部。)反映18世紀時蘇州的熱鬧與繁華。

圖片來源/wiki

若從張士誠的角度來看,《續綱目》去除了《元史》範式加諸其身的叛亂者污名,但《續綱目》為了映襯朱元璋的王者風範,便對張士誠採取了詆毀的態度。李卓穎說明:「換言之,這是將張士誠從叛亂者變成貪婪者。與此同時,卻有一批蘇州士人訴諸口傳說法,以筆記體將它們錄入書寫文化中,從而形構了相當程度上與《續綱目》針鋒相對的,另一套理解元明之際蘇州及張士誠的範式。」

李卓穎細加考察蘇州士人前後一百多年間的諸多論著,一一列舉。如永樂年間曾任戶部尚書的夏原吉(1366-1430),依文書資料及口語流傳纂輯而成《一統肇基錄》,其中隱含了地方人民對張士誠敗亡頗為痛惜的元明易代感受。

此後,還有陸容(1436-1494)的筆記《菽園雜記》,記述了蘇州人的觀點,認為張士誠投降朱元璋,並非為了自己的官爵厚祿,而是避免蘇州人民陷入戰火之中。並特別紀錄了朱元璋集團受降後,強迫蘇州人遷居南京的擾民行徑;也記錄了蘇州的賦稅與前朝相比,在明朝之後的負擔越來越重。

同時期曾官至禮部尚書的吳寬(1435-1504)編寫《平吳錄》,鋪陳了他所認定的元明易代過程中的蘇州處境,李卓穎簡要說道:「吳寬不以叛亂者看待張士誠,對他個人並沒有批評,甚至還有相當程度的肯定。但吳寬依循官方認可的《續綱目》,諸如張士誠戰敗被俘,沒有任何投降以保城民的念頭或行動,並強調真正有仁心的是朱元璋,並以『蘇州居民晏然』為朱張之戰作結……等等範式。顯示了吳寬對口傳說法採取了針鋒相對的立場,於此也凸顯了蘇州士人對同一歷史事件的不同評價。」

然而,此一復述《續綱目》的書寫行動,並未得到其他蘇州士人的響應,相反地,有數種筆記作品,多次訴諸地方傳聞,提出了相異而有爭辯性的理解。

有別於官方的書寫範式,蘇州士人們站在士人的立場上稱頌張士誠的態度是很明顯的。

繪圖/李昀

歷史記憶的多樣性

如黃暐(1446-?)的《蓬窗類紀》紀錄朱元璋軍隊攻入蘇州後,屠殺半個蘇州城的悲痛;以及詳細敘述張士誠被困城內時,以一身投降換一城百姓安全的決心,得到了蘇州人的衷心愛戴。

祝允明(1461-1527)的《野記》完成於明武宗正德六年(1511),收入了兩條已被吳寬駁斥的傳聞,構成了相對於官方範式的另類理解,再次表露對張士誠失敗之慨歎。

蘇州士人對於元明易代的複雜感受,在楊循吉(1458-1546)的《吳中故語》中更是展露無遺。一方面楊循吉和其他蘇州士人一樣,對於張士誠沒有天命,天下終須歸於朱元璋沒有疑義。但另一方面,楊循吉強調張士誠「仁厚」,說張士誠起兵有保全眾人、以義相合的特質,拒絕《續綱目》範式以貪求玉帛子女界定張士誠的說法;甚至強調當時的蘇州城葑門區域蕭然,正是因為朱元璋軍隊曾於該處屠戮破壞所致,直接否定了所謂「居民晏然」之說。

同於官方說法不會完全不變,民間說法也有很多種,不會只有單一的聲音。

攝影/陳怡瑄

李卓穎表示,他想要探討的不只是蘇州文人的在地論要對抗明朝官方的正統論,而是這些文人在歷史書寫中所展開的對話與深沉討論。他說:「百餘年前蘇州的遭遇也就不是遙遠的過去,而是仍然實存於蘇州士人所處的當時生活世界中。換言之,那不是一個往事,而是在舉目可見的地景差異中,仍持續不斷喚起蘇州人記憶的沉重創傷。」

強調朱元璋有仁心、而張士誠僅有玉帛子女之貪求的《續綱目》範式,並不能為蘇州當時的處境提供任何可資參照的解脫之道,因此,祝允明和陸容解釋了蘇州人何以感念張士誠的原因,黃暐展現了張士誠非以脅迫而得到了蘇州人民的擁戴。這些蘇州文人委婉地提出一項訴求:朱元璋取得了蘇州之後,應該要實現「居民晏然」的承諾,以符合其有天命而以王者自居的宣稱,而非以重賦的報復或移民填實京師的懲罰對待蘇州人民。

李卓穎強調,這一套另類書寫範式,彰顯了即使到明代中葉,蘇州仍處於百餘年前的創傷陰影之中。蘇州士人和張士誠之間的關係,並非通盤一致的,而是在特定的情境中,透過書寫產生的。

明朝中葉的蘇州士人藉由召喚張士誠的記憶,以及其中豐沛的感情,表達了對元明易代的見解,也陳述了他們對明朝政府措施的異見。李卓穎進一步補充,人們該學習以更寬大的心智去理解多樣性的可貴,若僅以單方面主張的正確否定別人,壓制他者正確的可能性,如此標準化、單一性很容易窄縮了我們對他人、對世界的認識。

歷史沒有斬釘截鐵的定論,時代也不會有一個確然無疑義的定位,必須在不同意見碰撞中,持續產生意義的更新。換位思考是比較合適的態度,可以讓人對自身立場有警覺性,不會一味固守於自我認同的經營。

採訪撰文/沈眠

攝影/陳怡瑄

編輯/張傑凱

李卓穎(2011)。題跋中的聲音:明初文人對宋金關係及對宋元明易代與變遷的思考。科技部專題研究計畫(優秀年輕學者研究計畫)。

李卓穎(2019.12)。易代歷史書寫與明中葉蘇州張士誠記憶之復歸。明代研究第三十三期P.1-P.60。

李卓穎(2022)。明代中晚期蘇州士人關於元明易代的歷史書寫。科技部補助科學與技術人員國外短期研究。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。