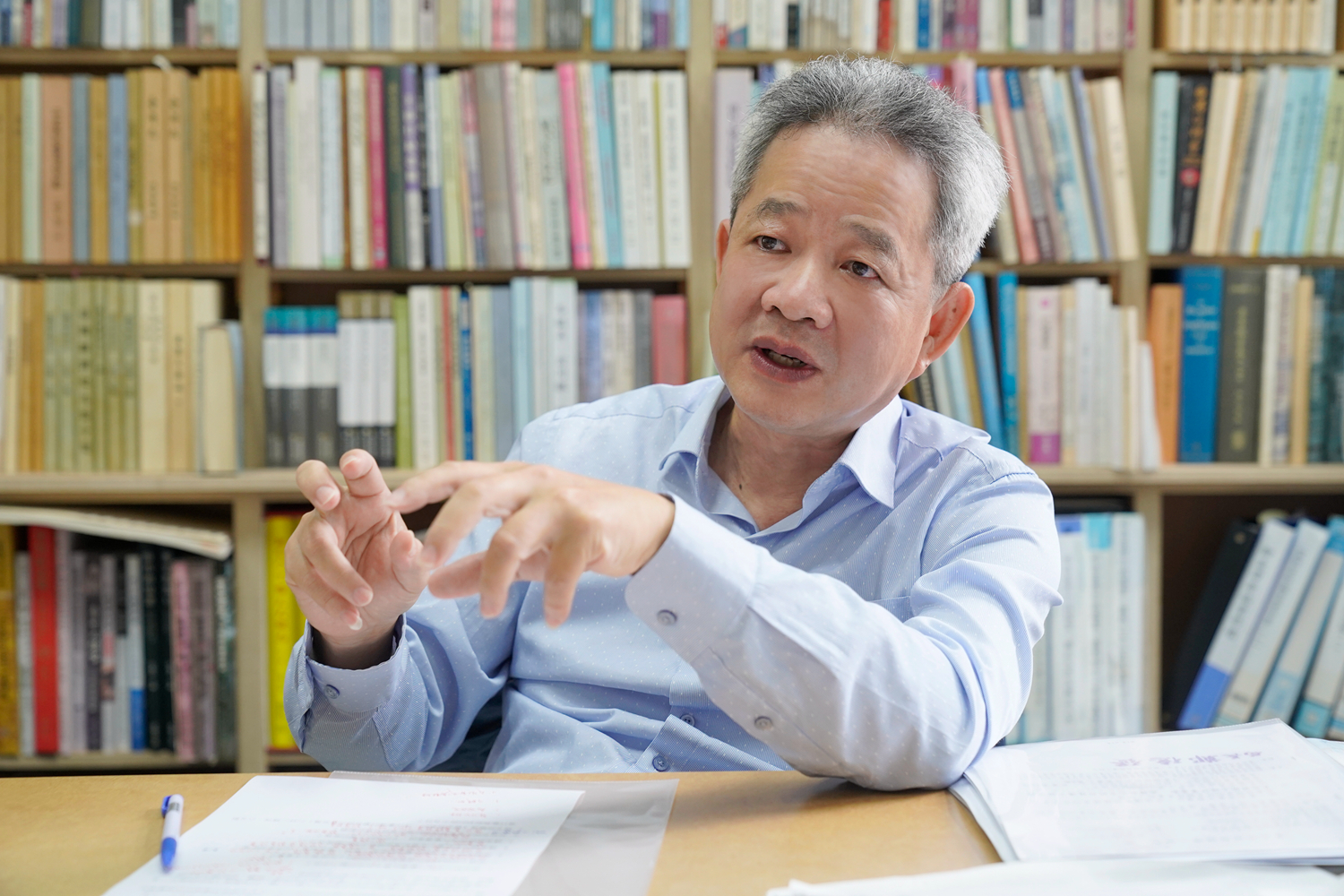

「現在臺灣社會的樣貌是怎麼構成的?這個問題,其實就要追問臺灣人是如何變成現在這樣子,也就是了解我們自己。」臺灣大學歷史系教授李文良指出,臺灣社會的原型,主要在清代便已大致建立完成。亦即,要了解臺灣社會,就得回到清代去看。

明清時的臺灣漢人大多是從中國移民過來墾荒,但臺灣的土地是可以隨隨便便開墾的嗎?

更何況,當時的清政府對於臺灣──尤其是漢人──是非常猜疑的,甚至提出幾項政策為了阻擾漢人拓墾定居。

李文良將過往的研究成果集結成書──《契約與歷史:清代臺灣的墾荒與民番地權》,以清代留存的契約文獻為本,再從整個時代背景、政策、臺灣社會的特質,翔實呈現出當時漢人是如何上有政策、下有對策的用盡法門,從清朝種種掣肘漢人發展的制度下,取得土地控制權,發展出臺灣獨特的社會樣貌。

李文良30多年來深入研究清代臺灣的農墾、地權和契約問題。

李文良30多年來深入研究清代臺灣的農墾、地權和契約問題。

攝影/陳怡瑄

「有土斯有財」,華人土地觀念在臺灣

1644年女真人建立的清朝取代漢人為主的明朝,成為中國的新興政權。明朝滅亡後,1661年,效忠南明的鄭成功率軍從福建出發,攻打當時被荷蘭東印度公司佔領的臺灣,並於1662年建立了反清復明的根據地。一直到1683年,清廷由施琅領軍,擊敗明鄭勢力,成為清帝國的疆域範圍。

對於清帝國來說,在臺灣的漢人比中國的漢人還要晚歸附清廷,甚至隨同「偽」明鄭政權危亂沿海20餘年,因此清廷起初對臺灣的漢人是不信任的。

「明鄭剛來臺時因欠缺足夠的糧食也無力支應大筆軍費,只好將軍隊轉為屯墾自養。他們所開墾的土地,因為不用課稅,也就沒有登記在政府的田土稅收帳冊上。」李文良說,例如現今臺南新營、高雄左營等地方。清領之後,那些明鄭軍屯的營盤田就大都為當時武官們所圈佔。

而文官得想辦法補足需要上繳給中央的地方稅額,於是與武官爭地。面對武力、財力俱足的勢大武官,文官並非毫無辦法,他們找了另一尊大神──大清皇帝──入關時頒行的「請墾制度」作為依憑,終於壓制攻臺武官的氣焰。

「請墾制度是清朝為了從戰亂中恢復生產與社會秩序所推行,其中規定只要是無主荒地,人民就可以向地方縣官申請開墾權,一旦開發完成,官方派人測量,規定稅額後,就能成為墾地者的財產。」

傳統中國的田土登記通常只有應稅田園,沒有「荒地」帳冊,所以「荒地」便是田園以外的範圍。「同理,臺灣的荒地是非『民地』或非『番地』。」李文良指出,康熙年間臺灣地方官府核准百姓墾荒的關鍵,在於確認申請標地的荒地是否「無礙民番」,官方請在地熟番或漢民頭人出面勘查,具保切結無誤後便核發墾證。因此這個「請墾制度」有一個問題,即便是有主田地,只要說是荒地就能夠請墾、掌握土地。

於是,17世紀末的文獻出現「全臺皆荒地」的奇異現象,為了擴張財政收入的地方官員,開始大量核准墾荒的申請。促成土地自由買賣市場的活絡,人民也逐漸擁有自有土地的民田。

上有政策、下有對策

由於全臺皆荒地,屯墾移民的人口逐漸增多,過去有學者發現清初之前,駐臺官員積極招墾,並非如許多人認知的「消極治臺」。不過這段積極招民拓墾政策,在康熙54年(1715年)發生劇變。

康熙初年,臺灣地方官員多有勸墾、招墾等措施,但在康熙中葉之後,荒地大量流失,漢人在臺勢力越來越大,觸動清廷敏感神經。所以李文良說:「臺灣漢人有叛逆前科,在康熙皇帝嚴厲指示下,之前漢人可以以荒地名義合法請墾的模式,在54年之後朝廷和省府積極查禁,已難以施行。」

自此,荒地變為番地、番地地權屬於熟番,漢人想要拓墾就必須取得業主──也就是熟番的同意,而且還要凸顯熟番主動招墾的自主意願。

不過上有政策,下有對策,面對與熟番聯盟的清朝政策,在臺漢民為了獲取土地資源,所以改用另一種名目:與熟番合作,土地業主是熟番,漢人轉為租佃者身分。

至於要怎麼樣確保土地買賣是有法律效用呢?自然就需要契約了。最為人所知的便是「新港文書」。

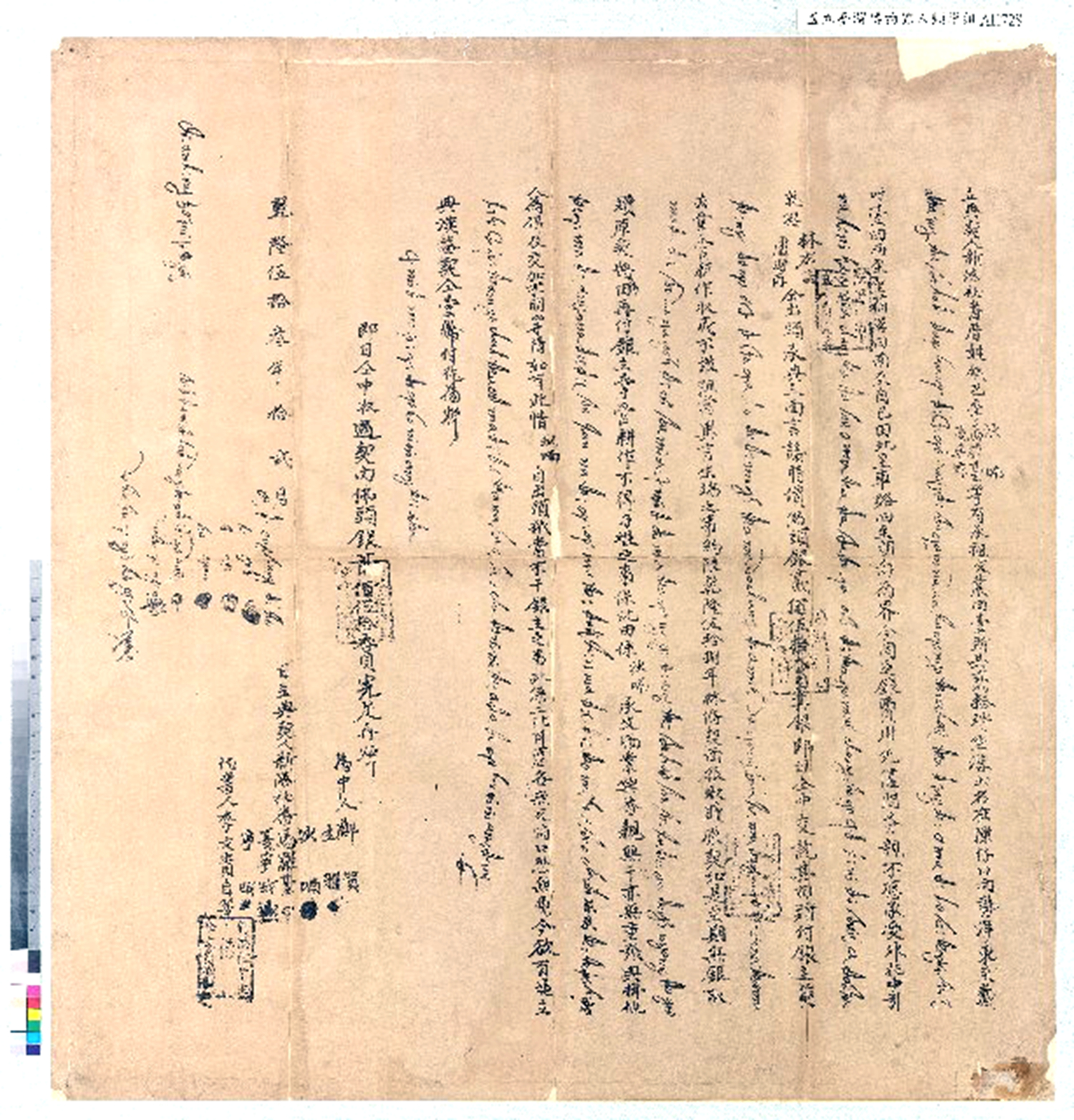

乾隆53年(1788年)新港文書雙語契約書。

乾隆53年(1788年)新港文書雙語契約書。

圖片來源/文化部典藏網

荷蘭時代時雖已在其主要統治的南臺灣發展出來以羅馬字母拼寫原住民語言的文字系統,但要到清朝時,才因為土地買賣而擴大使用在契約中。李文良從現存可辨識年代的新港文書中,進一步認為此類文件集中在乾隆朝的1740年至1780年代,反映的是乾隆朝積極的番地保護及番界整備措施。

「新港文書內容大多是原住民作為賣方立據,交由買方漢人留存。與其說契約是為了保障原民,倒不如說確保漢人在清朝『護番政策』下從原民手中獲得土地的合法性。在這樣的土地交易加入原住民語,是為了強調熟番賣地的自主意願,契約是憑據也是漢佃的保障。」

新港文書與土地交易

過去大多數人以為新港文書所立契約,是印象中樸素憨厚形象的原住民,為保自身權益避免欺瞞的行為。但李文良爬梳現存契約文字,分析立書人角色和契約內文,發現可能並非如此。

「首先,參與立約者大多沒有漢佃及其代表,立約者也是在社內擁有行政職銜的原民。文件頭尾的用字、口氣更像是賣方將內部會議後之結論,以切結的方式交付給買方收執。」李文良以「康熙60年下淡水社文書」為例,詳細分析道:「我們還可以在文書中看到例如『倘日後番民仍行弊端,任憑佃人執字鳴官究治』等保證,而且文書記載了原住民曾經爭奪訴訟漢佃土地的事件,讀來更像是『過去曾犯下這種事,今後引以為戒』的聲明,並非以原民為主體的描述方式。」

李文良認為,新港文書反映的歷史背景與其說是荷蘭東印度公司的文明教化與原民地權,倒不如說是清朝國家的番地保護政策以及漢人的契約文化影響下,所產生獨特的買賣方式。

李文良認為,新港文書反映的歷史背景與其說是荷蘭東印度公司的文明教化與原民地權,倒不如說是清朝國家的番地保護政策以及漢人的契約文化影響下,所產生獨特的買賣方式。

攝影/陳怡瑄

無論是中南部的新港文書,還是北部蓋手印方式簽訂的土地契約,均為清代渴求土地資源的漢民因國家政策之猜疑排擠,必須依賴當地原民,更需要明文保證獲取土地之正當性避免後續爭議,而發展出來的特殊契約慣習。

「因此新港文書在嘉慶年間以後卻突然消失,原因大概也就不會是傳統研究暗示的『熟番文化』衰落,更有可能的是,統治者的『熟番地權』保護政策有了新的制度變化,覬覦原住民地權的漢人也找到了新的地權控制辦法。」李文良表示,那便是19世紀的「番屯制度」及在其基礎上生長出來的「隘墾」。

番屯制度

1721年(康熙60年)鎮壓南臺灣的朱一貴事件後,清廷為防漢人勢力往山區擴大,在西部平原沿山地帶以碑石設立番界。到乾隆時期擴張為實體防衛工程,各地陸續建有如隘口、望樓、隘寮、隘望樓等多樣的整體邊防設施。

李文良說:「番界以外是生番,指的是不受清廷控制的原住民,以內的是與朝廷合作的熟番。熟番能夠到番界外打獵,甚至可以主張地權。無論是權利和生活空間都大於漢人。」

1790年(乾隆55年)林爽文事件後,清廷施行番屯制度。將已開發但違法的界外地區,直接轉成合法的屯地,但收入用以供養地方武力,仍無需上繳稅賦給帝國。堪為「熟番保護政策」的高峰。

「乾隆嘉慶年間的番屯制度並非清政府針對臺灣所發明,當時帝國西南邊陲如雲南、貴州也都有類似邊區屯制,以應對18世紀下半葉因移民開發熱潮,而引發的普遍性資源競爭、族群衝突及社會動亂。」過去許多研究,常將這種非帝國正式武力的興起連結到晚清軍閥的地方軍事化。

但李文良指出:「番屯制度的出現,起初是為了藉由土地租稅贍養一支地方控制的武力,然而頒行後,演變出漢民以守隘之由就可以從官府取得界外地墾權的隘墾制度,也就是隘從原先的防亂作用,變成了獲得土地合法權的最好藉口。重要的是原本應該要供給國家的土地稅收,轉為地方官員或豪紳控制的經常性地租,這得以解釋為何地方持續開發,國家的正式稅收卻長期停滯。」

《契約與歷史:清代臺灣的墾荒與民番地權》的主題是清代臺灣的墾荒與地權,帶領讀者一齊理解國家治理和地方社會的互動發展。

《契約與歷史:清代臺灣的墾荒與民番地權》的主題是清代臺灣的墾荒與地權,帶領讀者一齊理解國家治理和地方社會的互動發展。

攝影/陳怡瑄

開發史=地方史嗎?

中央希望以原民制漢、地方實際上卻普遍存在漢人藉原民之名開發的情況,幾乎貫徹整個18世紀。到19世紀的番屯、隘墾,更在近山邊區發展出由地方豪強收取地租以贍養民間武力的特殊地帶。從中也可以看到儘管上有政策,中央政府極力想要控制漢人的發展,但漢人為求溫飽,往往能夠鑽營出應變之道。

李文良帶我們再看臺灣的案例:直到1874年(同治13年)牡丹社事件後,清朝才明令廢除番界,國家和軍隊積極介入。並且要遲至1886年臺灣建省之後,才正式將屯、隘至下的土地收益轉為國家正供稅入。

而能夠清楚說明土地開發和歷次轉手的土地產權證明,在沒有翔實地權管理制度的清政府下,契約為社會運用,維持日常運作,官府也藉以處理紛爭。就連1895年日本到臺灣,也是透過民間留存的龐大契約,而不是官府檔冊,來確認土地所有,進一步將產權與土地管理過度到近代。

至此,李文良提出一個關鍵問題:「墾戶向官府合法請得墾照後,逐漸形成村落和社會,也就成為那個地方的歷史。但真是這樣嗎?這樣的地方史僅能說是基於官方墾照的合法歷史,不見得是真正的地方史。我們要釐清現存地方歷史的內在架構和意識形態,才有可能重新改寫。」

採訪撰文/沈眠

攝影/陳怡瑄

編輯/張傑凱

李文良(2017)。清代臺灣的契約文書與地方歷史。國科會專題研究計畫(學術性專書寫作計畫)。

李文良(2022)。契約與歷史:清代臺灣的墾荒與民番地權。臺北:國立臺灣大學出版中心。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。