全文朗讀

談起「國際政治」,多數人腦中浮現的可能是國家領導人間的握手畫面、戰爭或經濟談判的歷史鏡頭。這些確實都是外交的核心場景,但在21世紀,國際政治的舞臺悄悄多了一條新戰線──非傳統安全。

國立政治大學外交學系李佳怡教授說道:「傳統安全關注國家存亡與戰爭,非傳統安全則看見更多隱形的威脅。能源、恐怖主義、氣候變遷,都屬於非傳統安全的一部分。」

而「能源」就是其中最關鍵的議題——它不像傳統戰爭般有槍砲聲,卻能成為戰爭的導火線、談判桌上的籌碼,甚至能改寫世界秩序。

國立政治大學外交學系李佳怡教授

拍攝/馬藤萍

「能源」如何撼動國際局勢?

李佳怡舉了幾個我們耳熟能詳卻常被忽略的例子:1941年日本偷襲珍珠港(Attack on Pearl Harbor),美國由此捲入二戰。這在歷史課本裡是「戰爭的轉捩點」,但真正逼日本孤注一擲的,是一紙「石油禁運」。

進入冷戰後,石油依舊是國際關係的「隱形炸彈」。1973年,石油輸出國組織(OPEC)對支持以色列的西方國家實施石油禁運,赤裸裸地將石油的地緣政治價值擺上檯面。全球油價在數月內暴漲四倍,引發經濟衰退。這一擊,讓各國領導人猛然意識到:能源不是單純的市場商品,更是左右國運的戰略武器。

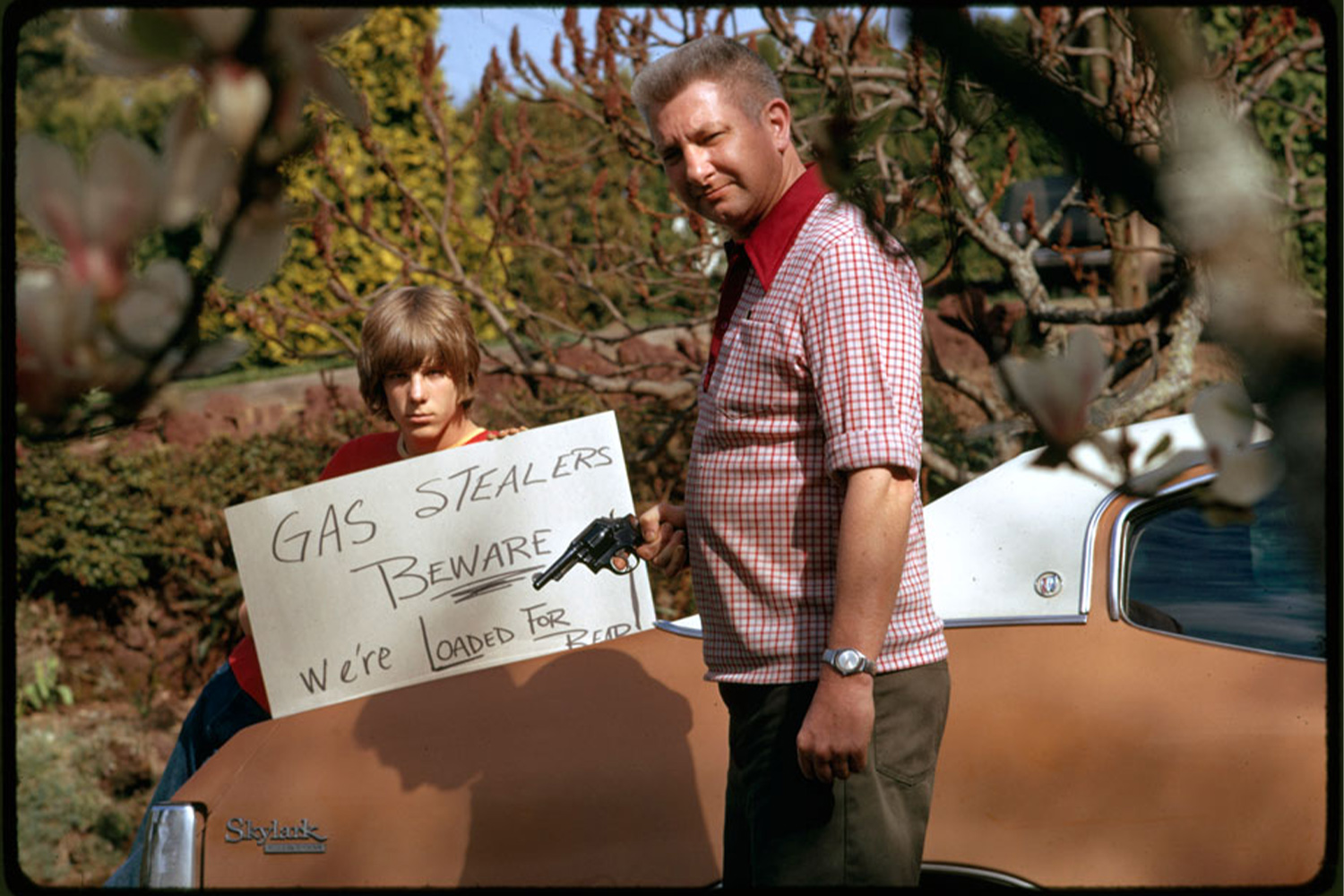

1973年,OPEC阿拉伯產油國對支持以色列的西方國家實施石油禁運並大幅抬價,引發第一次石油危機(1973-1974)。看似遙遠的國際角力,卻快速影響到美國普通家庭:油價飛漲、政府實施汽油配給,出門加油還得看車牌號碼,社會一度陷入恐慌與混亂。圖中父子舉牌警告竊油者,正是當時緊張氛圍的縮影。

圖片來源/Wikipedia

「然而,能源政治並非歷史教科書上的故事。」李佳怡指出,它每天都在影響我們生活的世界。從俄羅斯利用天然氣供應作為對歐洲的政治槓桿,到中國則透過「一帶一路」建油氣管道來降低「馬六甲困境」的風險,一條管線、一紙協議,都可能改變國際局勢的走向。

過去一百年,石油幾乎是能源舞臺上的「王者」。但今天,隨著再生能源與核能的重要性日益上升,使得能源問題變得更加複雜。各國的能源政策不只是技術問題,還深受國內政治影響。

「比如,左派政府與選民更傾向支持再生能源,右派則傾向維持低成本的傳統能源。」李佳怡更進一步發現,當政府本身傾向左派時,即使是右派選民也會受到政策氛圍影響而支持再生能源,呈現一種「由上而下」的效果。換句話說,一個國家選擇什麼能源,不單是經濟計算,更是表態它的價值觀與未來想像。

但她也提醒,石油的時代並沒有結束。即便全球高喊減碳、能源轉型,石油在軍事和重工業領域依舊無可取代。「美軍甚至是全球最大的單一石油消耗者。短期內,石油的重要性不會被取代,至少未來十到二十年仍是如此。」

這意味著,人類正站在一個矛盾的十字路口:一方面追求減碳,但另一方面仍受制於化石燃料脆弱的供應鏈。能源轉型與地緣政治這兩股力量同時推進,把我們捲進一個不確定卻關鍵的時代。

領導人與石油開採的速度遊戲

能源政治並不僅僅在國際舞臺上演。許多決定世界能源市場波動的關鍵,往往出現在產油國內部的政治算盤裡。

李佳怡發現,石油由誰開採、開採多少、開採多快,本身就是一場政治遊戲。對領導人而言,一口油井既是提款機,也是權力維繫的保險箱。

她說道:「石油收入與稅收不同,通常不需經過國會批准或公開程序,而是像領導人的『私房錢』。這筆錢可以拿來強化軍備、壓制反對派,也能轉化成補貼基礎建設,提升支持度。」

「若一位領導人自認任期有限、政權岌岌可危,他可能傾向『速採速用』,在短期內榨取最多利益。相反地,如果一位領導人有長期執政的信心,則可能選擇『緩採慢挖』,保留資源作為未來的籌碼。」李佳怡解釋道。

非洲的奈及利亞就是典型例子。這個非洲最大產油國的地下蘊藏量驚人,但石油開採速度卻常常忽快忽慢。當政府財政吃緊或面臨國際制裁時,領導人往往急於加速出口,以換取外匯和即時的政治資本。反之,在石油價格高漲、外援充足的時期,領導人又會選擇放緩腳步,替未知的未來存下一筆政治儲蓄。

同樣的情況也出現在委內瑞拉。前總統查維茲(Hugo Chávez)自1999年上任以來,長期倚賴石油收入維繫統治,當國內反對聲浪高漲時,他便透過擴大石油開採與補貼,來鞏固軍隊與支持者的忠誠。石油在這裡不僅是能源,更是政權的「生存燃料」。

1999年查維茲就任委內瑞拉總統後,透過加強對國營石油公司(PDVSA)的控制,將石油收益轉化為社會政策資金,用於識字教育、糧食與住房補貼等措施,因而在基層民眾間建立了穩固的政治基礎。

圖片來源/Wikipedia

此外,外部勢力的介入也會左右開採節奏。李佳怡指出,當外國企業或政府深度參與一國石油部門時,領導人更容易獲得庇護,成為所謂的「石油朋友」(Petro-friends)。這種關係並不只是經濟合作,更是一種帶有庇護色彩的同盟。為了確保能源利益,外國甚至可能出手相助,例如法國曾在1990年出兵加彭共和國,就是一個與當地石油利益緊密相關的例子。

但李佳怡也表示,這種「石油友誼」的代價十分高昂。它讓領導人更敢於依賴石油維繫權力,同時也讓外國勢力得以深深嵌入一國內政。石油因此成了政權生死與國際角力之間的共同紐帶。

當能源設施成為恐怖攻擊目標

能源政治的變數不僅來自國家與國家間或國家內部的權力角逐,還有一股常被忽略的力量,也在逐漸加劇能源外交的複雜性——恐怖主義。

近年來,能源設施也成為了恐怖分子的攻擊目標。從2019年對沙烏地阿拉伯重要油廠的無人機攻擊,導致全球油價瞬間飆升,到尼日利亞三角洲地區頻傳外資人員綁架與油井破壞,能源設施早已成為非國家行為者的「戰場」。這類攻擊的影響不僅僅是地方性破壞,還會透過國際油價與供應鏈造成跨國經濟與政治震盪。

2019年9月,葉門胡塞武裝以無人機攻擊沙烏地阿拉伯的布蓋格與胡賴斯(Abqaiq–Khurais attack)兩處主要石油設施,造成全球約5%的石油供應一度中斷,國際油價隨即飆升。這不僅源於兩國的長期戰爭,葉門也意在對美國及其盟友展示威懾力,致使衝擊波擴散全球。

影片來源/BBC News

李佳怡解釋道,恐怖組織之所以鎖定能源,主要有三項考量:

- 籌資:透過綁架能源公司的外籍員工、威脅攻擊油管或偷竊石油,從而快速獲得資金。

- 政治訊號:有些恐怖組織本來就是因為反對外國石油公司進駐、反對資源掠奪而誕生,他們藉由攻擊這些設施表達抗議。

- 系統性傷害:能源設施往往牽動一個國家的經濟命脈,甚至與軍事運作直接相關,一旦遭到破壞,就能對政府或國家安全造成巨大衝擊。

例如,在以色列和巴勒斯坦衝突升溫後,支持哈瑪斯或反西方的武裝團體有時會擴大攻擊目標至紅海及阿拉伯海的石油運輸路線。但凡位處要道的油輪、商船因此成為具戰略價值的目標,任何對運輸中斷的成功攻擊都會立刻反映在國際油價與商業保險費用上。

此外,某些反國外勢力的團體,也往往將攻擊外資能源設施視為對抗「外部干預」或「資源掠奪」的手段。李佳怡說道:「由於西方國家與大型能源公司的海外設施,雖有軍方或私安保的保護,但許多民營運輸與工程節點仍相對脆弱。不少散布於廣大海域或偏遠地區的油輪與外派工地,對恐怖分子而言常是更可行的攻擊目標與籌碼。」

李佳怡強調,能源是恐怖攻擊中「最重要的非人類目標」,其經濟損失往往遠高於其他基礎設施。這也意味著,在能源政治的博弈中,不能只看供需與價格,還必須納入安全風險管理。

拍攝/馬藤萍

從能源切入,我們看到的不只是國際政治一部分,更是背後複雜的權力競逐。

訪談最後,李佳怡感概:「身處這樣的時代,我們既得以見證新能源的崛起與轉型推進,卻也不得不面對戰爭與恐怖主義的陰影。正因如此,理解能源政治,等於理解了國際政治的運行邏輯。」

未來十年,中美兩極的集團化趨勢恐怕更加明顯:美國憑藉能源自主,強化與西方民主國家的結盟。中國則結合俄羅斯、伊朗與非洲夥伴,打造屬於自己的能源外交版圖。能源不只是經濟資源,更是陣營劃分、影響外交走向的核心槓桿。

反觀臺灣,能源既是生存課題,更是國安戰略的核心。臺灣高度依賴進口,天然氣與再生能源比重逐年上升,讓離岸風電、天然氣接收站成為敏感設施,也讓我們的能源政策與外交議題緊密相關。因此,理解國際能源政治,是臺灣在制定戰略與參與國際時不可或缺的能力。

採訪撰稿/許文薰

攝影/馬藤萍

編輯/馬藤萍

研究來源

李佳怡(2022)。影響石油開採速度的政治因素—國家領導人、國內政治與國際政治之分析。國科會專題研究計畫(優秀年輕學者研究計畫)

李佳怡(2020)。再生能源的政治與外交。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。