當我們立足於民主時代,回顧過往的儒學,是否也可能開發出民主的內涵?

攝影/W. Xiang

在今日談論政治,「民主」已是近乎直覺的答案。民主政治從西方世界移植臺灣,再從理論成為實踐,已歷經了數十載的光陰,諸如平等、自由的公民成員,以及公開、對等的對話協商,這些詞彙如同空氣一般存在於日常生活。

但有趣的是,臺灣是一個深受華人文化影響的國家,而以往被視為封建、帝制思想的儒學又是華人文化的核心,這不免讓人好奇:當臺灣學習西方的民主經驗時,儒學是否只是阻擋民主意識發展的歷史遺跡?

有沒有可能,當我們立足於民主的時代回顧儒學,也可能開發出民主的內涵?這是中研院歐美研究所所長鄧育仁在《公民儒學》這本書中,要回答的就是這樣的問題,他甚至提議積極地想像,通過儒學而思,為現代社會提出一種更有效力的民主論述。

牽起儒學與民主政治的紅線

鄧育仁畢業於美國南伊利諾大學,回國後任職於中央研究院歐美研究所,在他的學術生命裡,流著西方學術傳統的血液,重視邏輯、論證的英美分析哲學更是他研究的基底。那麼,究竟是什麼原因,讓他轉向儒學與民主的研究?

「我從英美哲學學到的是『批判性』,但我同時也深深體會到『批判容易建設難』,分析哲學說這個不對,那個不對,但對於『什麼是對的』很少積極給予回應。」鄧育仁回到臺灣以後,發現學術界習慣從分析哲學的角度,批判儒學缺乏邏輯與論證,傳統儒學陣營的抗拒其來有自,但一味採取對立的姿態,似乎也無助於學術開展。

「傳統有好有壞,有菁華也有糟粕,如果我們不去面對傳統,就會讓壞的東西影響我們的民主意識」,於是鄧育仁動念要牽起哲學與儒學的紅線,不再過問儒學是否不具嚴格意義的邏輯與論證,而是與儒學傳統正面對決,把它的優點找出來,把儒學放到當代公民社會的論壇上,試圖迸出新滋味。

儒學是老牌子,但通過歷史考驗的學術傳承,不是新時代來臨後說分手就分手那麼簡單,一定會有藕斷絲連、無法畫清新舊的部分。「我們在臺灣做哲學、科學、民主思想的研究,看起來好像很西化,其實從美國的角度來看,他們看到的依然是媽祖遶境、宮廟文化以及四書基礎深厚的民間宗教,這些傳統文化的元素。」鄧育仁試圖從臺灣文化語境中找出一個參與國際學術對話的窗口,結合民主政治與儒學的《公民儒學》就是他的答案。

鄧育仁動念牽起西方哲學與儒學的紅線,把儒學傳統放到當代公民社會的論壇上,來場正面對決,試圖迸出新滋味。

攝影/林俊孝

民主政治的「自毀性」

其實,鄧育仁之所以催產「公民儒學」,還因為他發現當代民主政治思想內在的「自毀性」。

在當代自由主義傳統下的民主政治中,一方面,我們認同每一個人都有能力為自己信奉的價值做抉擇的理性,且每一個人的抉擇都值得尊重;另一方面,又覺得需通過價值立場不同的人們,進行互惠、合作的共同協商一起完成政治決策。

在此,我們勢必迎來一個多元價值的社會。價值多元是好事,對於他人的生命情趣,多數人也能給予尊重,但當社會要進行公共事務的決策時,總得定下一個確定可行的方向,所以各種多元價值間,勢必要得進行角力。

在民主社會裡,對立的價值之間常常產生激烈的衝突,彼此各是其是,互不相讓。鄧育仁提醒:「捫心自問,對立價值的背後其實也有很嚴密的論述邏輯,在文明世界裡,很少人是完全不講理的,我們不能總是覺得對方很愚蠢。」這種無法透過溝通協商來消弭的衝突,被鄧育仁稱為「深度歧見」,而深度歧見帶來的僵局就是民主政治的「自毀性」。

更須留意的是,「深度歧見」可能危及民主理念本身的存在。鄧育仁指出:「自由主義的自主觀,不能否定有人也會持非自由主義的公民意識,若以箝制的手段要求每一個人都信奉自由主義,將是一種自毀的論述方式,最後否定了民主自身。」換個角度說,如果我們真的要貫徹自由主義的精神,那麼就連「自由主義」自身都應從預設退回,重新放到溝通協商的論壇上,成為被討論的對象。

多元觀點的民主社會,難免會遇上無法透過溝通來化解的衝突的時候,鄧育仁稱為「深度歧見」,而後面臨的僵局,便可能帶來民主政治的「自毀性」。

圖片來源/Unsplash

於是,鄧育仁由儒學對自由主義提出挑戰,他試著提問:民主政治有沒有另一種談論的方式?

用「重設框架」解開歧見的僵局

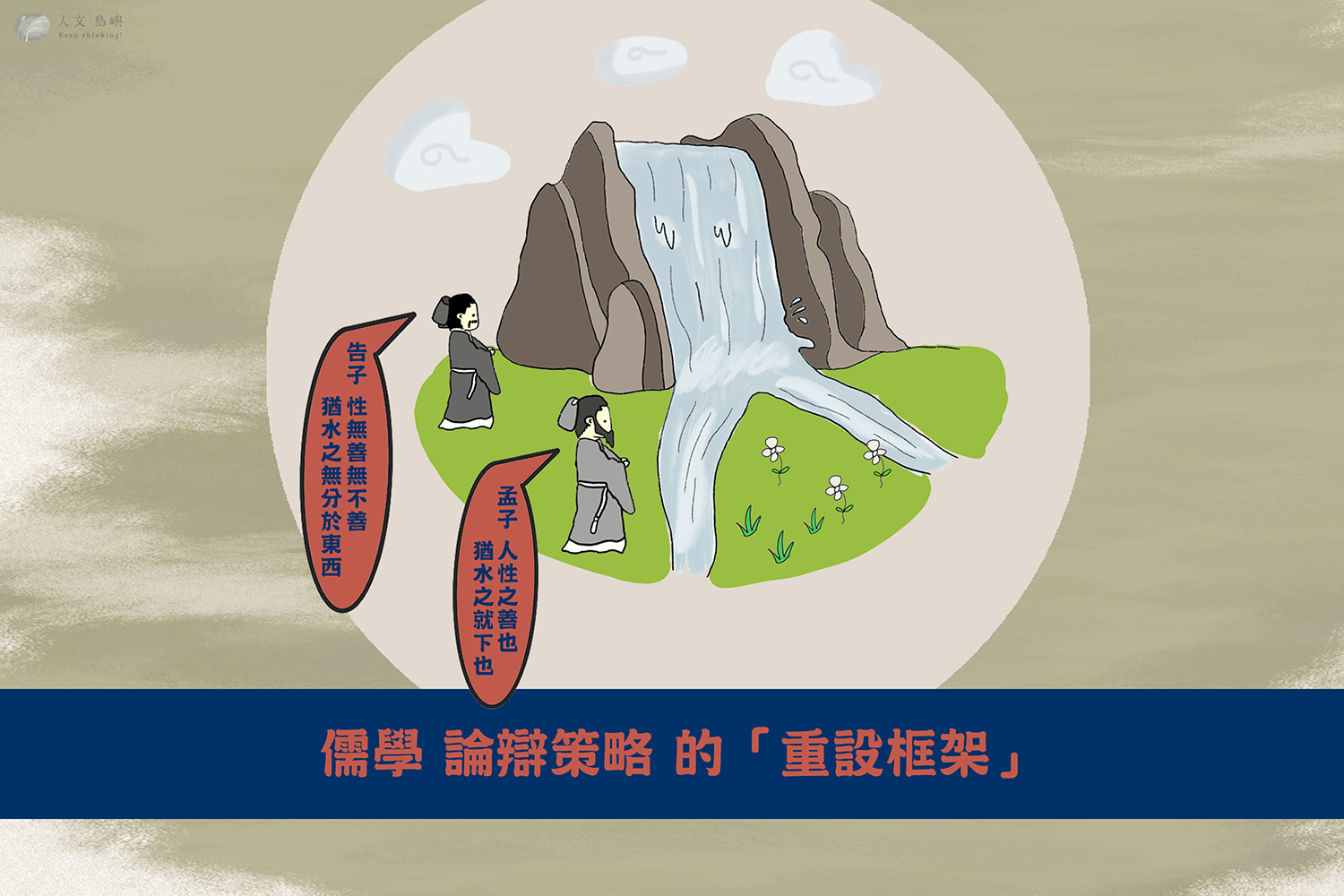

鄧育仁認為,要退回到一切的起點,既然人類心智多樣性是不可迴避的事實,那麼談論民主政治的第一步,是試圖為協調歧見與爭端提出解套的辦法。他找尋到儒學的「論辯策略」中,有一種「重設框架」(reframing)的實踐智慧很值得參考。

什麼是「重設框架」?這是一種不停留在表面的爭端,進而挖掘、溝通爭端背後預設價值的討論方式。像孟子與告子辯論人性內涵時,告子以「水流無分東西」為喻,認為就像水流沒有固定方向,會隨地勢流動,人性也隨著外在環境變動,沒有固定的善惡傾向。

支持「性善」的孟子雖然不同意,但他沒有直接否定告子的說法,而是先承接了「水喻」,再重新設定譬喻的框架,指出「水往低處流」的面向,引導告子重新體驗水流仍有固定的特性,由此省思他的預設,並從不同角度觀察人性。

「重設框架」即面對同一個現實,卻因為觀看角度的不同,而展現不同面相,進而做出不同的判斷。

企劃腳本/莊勝涵、林俊孝 美術設計/林柏希

除了改寫情境譬喻以外,也可以透過調整詞彙的定義、使用,來創造不同體驗。如齊宣王問孟子,商湯伐夏桀、周武王伐商紂等事件,都是人臣以下犯上,是否符合原則?這對重視倫常的孟子來說並不容易回答,但他沒有迴避問題,而是運用不同的詞彙重新界定問題,他說「賊仁者謂之賊,賊義者謂之殘,殘賊之人謂之一夫。聞誅一夫紂矣,未聞弒君也。」意思是說,桀、紂是破壞仁義的人,不能稱為「君」,而是「獨夫」;湯、武不是「弒君」,而是「誅獨夫」。

鄧育仁特別指出,孟子回應中以「謂之」引領的句式,目的在於引導對方用另一種方式來看待事情,因為在價值選擇中,人們會因為抱持不同觀察角度,而對事實有不同理解。

當溝通遇上僵局、死結,不妨重新框設問題,或許有化解可能。

圖片來源/Unsplash

因此,退回起點,進入對方做出價值判斷的框架,適度地重新選擇界定事實的詞彙,許多歧見與衝突,是得以溝通、化解的。「分析哲學的立場會覺得儒學根本沒有在解決問題,但是在實踐層次上,重新框設問題,用不一樣的方式來問問題,可以解開溝通的死結。」

儒學眼中的公民新定義

說到底,「重設框架」就是戴上另一副眼鏡,去看見另一種世界。鄧育仁認為,我們也運用「重設框架」去發現一種新的民主論述。

當代主流的民主政治,預設「公民」是能夠講理的人,且當他們討論公共議題時,能夠以社會最大福祉為優先,進行互惠合作的協商。在這個版本的民主圖像中,「理性」是一切社會機制運作的前提,也是當我們從個人生活進入社群生活成為「公民」時,必須達到的「底線」。

這樣的說法乍看之下很合理,但這種說法把「人」視為「講理的個體」,把論辯、互惠視為公民的門檻,其實也可能帶來一個嚴重的後果,那就是忽視了現實情境中人的多樣性。例如:有些人不善於溝通講理,但不表示他們沒有他們各自的長處與洞見。

如果我們採取儒學的觀點,把「關懷他人」視為人的本質,接著再以「不忍他人受苦」重新界定「公民」的內涵,就可以得出另一種截然不同的民主圖像。對儒學而言,因為「人皆有不忍人之心,斯有不忍人之政」,政治運作最原初的出發點不是協商的能力,而是不忍他人受苦的關懷之心,所以願意透過制度的手段,讓每一個人活出自我。

藉由「重設框架」讓我們從古典翻出新意,看見新的民主論述。

企劃腳本/莊勝涵、林俊孝 美術設計/林柏希

換言之,儒學並沒有否定性溝通的價值,但在運用理性溝通的背後,是不捨人間苦難、不願他人受苦的側隱之心,可見儒學並非與當代民主論述對立,反而是從包含惻隱之心的「性善論」補充、轉化了當代民主的困局。

事實上,前面說到的「重設框架」雖可用來解決價值衝突的僵局,但也可能被當成權謀、詐術的手段。因此鄧育仁強調:「『重設框架』需要一個良善的價值作為實踐定向,避免把儒學導向另一種負面發展。」而「性善」就是「重設框架」的指南針,確保我們論辯的目的總是為了他人更美好的生活。

鄧育仁強調,「性善」為「重設框架」的指南針,確保論辯的目的總是為了他人更美好的生活。

圖片來源/Unsplash

儒學公民進行式

我們從前相信人的理性終究會克服私欲,為公共社會尋求最大福祉,但終究不免讓政治協商等同多數決,把政治治理化約為選舉;另一方面,對弱勢者在政策上提出援助,但社會氛圍仍存在許多無形的歧視與排除(exclusion)。在《公民儒學》一書中,儒學意外地華麗轉身,傳統老牌子長出貼近新時代的氣質。

話雖如此,鄧育仁做的是學術研究,而不是政治運動,公民儒學的貢獻在提出論述,為公民文化帶來一些影響,埋下轉變的種子,慢慢去看見:心智是多樣的,價值觀點是多元的,多元有他美好的一面,但也會帶來深度歧見的衝突,但衝突不一定是壞事,並透過儒學的實踐智慧跟價值論述的搭配,為社會提供一個實踐方案。

採訪撰稿/莊勝涵

編輯/林俊孝

攝影/林俊孝、W. Xiang

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。