全文朗讀:

在21世紀,我們為何還要讀一個百年前的德國法學家?他對我們今日的生活有什麼啟示呢?

德國法學家古斯塔夫‧拉德布魯赫(Gustav Radbruch, 1878-1949)1878年出生於德意志帝國漢莎自由邦的貿易大城呂北克(Lübeck),這個城市的名稱據說來自於西斯拉夫波拉比亞語的辭根「愛」(lub-),某方面彰顯了此地歷史文化的多元。

這位出生自呂北克的子民,將於68年後提出舉世聞名的「拉德布魯赫公式(Radbruchsche Formel)」,亦即「當法律與正義嚴重衝突,法律必須讓位於正義」。這是現代關於「惡法非法」相關討論的里程碑之一。

拉德布魯赫主張,法律的核心價值是維護正義,而非僅服從法律的形式效力。當法律極端背離道德與公平原則,法律便失去其作為法律的正當性,法官應在此時選擇遵循正義,而非盲目遵守惡法。

很多人會直覺以為,拉德布魯赫在1946年提出這項公式,是基於對納粹德國的反思,但臺灣大學法律系特聘教授顏厥安指出,儘管納粹迫害猶太人、箝制學術自由的惡行十分重大,但拉德布魯赫並不只是因為納粹而做出這樣的主張:「一個人的哲學思想不太可能是兩年、三年就可以形塑出來的,而是關乎其一生的思辨與追求。」

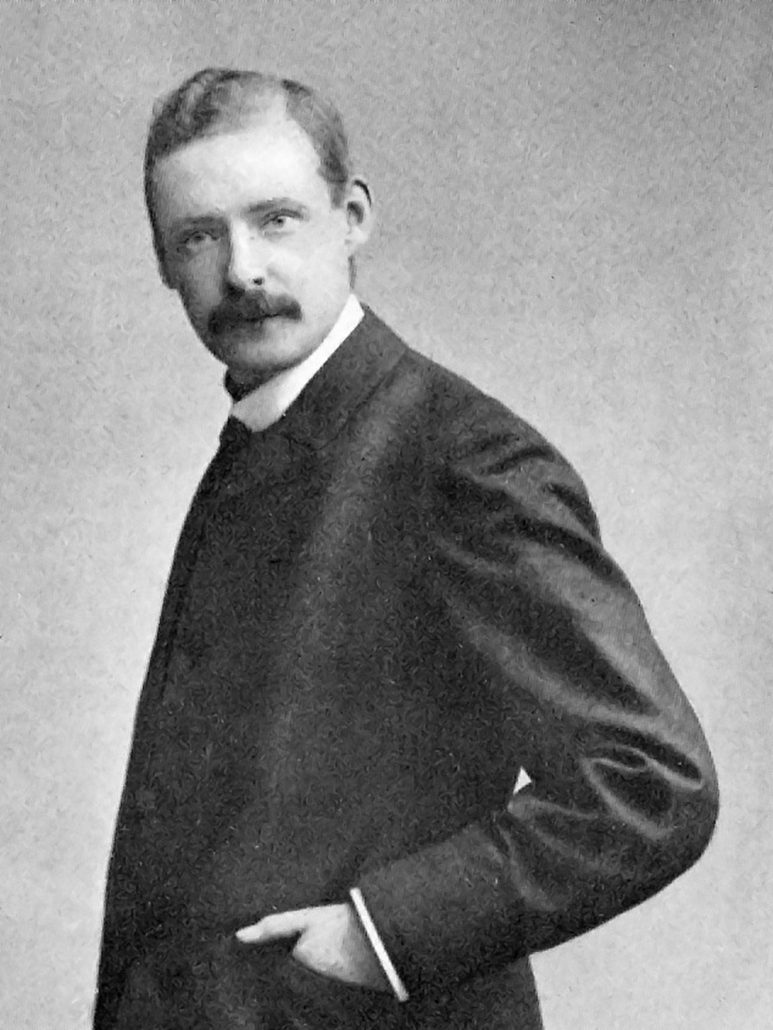

回顧拉德布魯赫的一生,我們可以發現他的畢生追求與信仰軌跡。照片為拉德布魯赫。

回顧拉德布魯赫的一生,我們可以發現他的畢生追求與信仰軌跡。照片為拉德布魯赫。

圖片來源/wiki

差點被逼入絕境的法學者

在第一次世界大戰之後,德意志帝國覆滅,第一次試行共和憲政的「威瑪共和國」於1918年誕生。而在威瑪共和時期開始沒多久,拉德布魯赫就差點被叛變的軍閥抓去處死。

拉德布魯赫雖然出身富商家庭,但一直是個熱血文青,對工人運動起家的德國社會民主黨(SPD)心懷認同。1913年,拉德布魯赫偷偷跑去蘇黎士參加社民黨創黨元老畢貝爾(August Bebel, 1840-1913)的喪禮,還匿名發了篇弔文。1918年才正式加入社民黨,成為其中少數的法學者。雖然今日社民黨是德國主流政黨,但在20世紀初期還未成形,加入當時較為激進的社民黨可能導致學術生涯告終。

1920年,部分右派民族主義者意圖顛覆威瑪共和的民主體制,「卡普政變」(Kapp-Putsch)爆發,政變軍人與支持威瑪共和的碼頭工人產生嚴重流血衝突。拉德布魯赫自告奮勇前往調停,希望能靠談判讓一切和平落幕,結果卻被抓起來,政變當局的軍事法庭甚至判處他死刑。

「拉德布魯赫被關了六天,當了六天的死刑囚。直到政變奪權失敗才被釋放。這段經歷讓他更加確認自己的反死刑立場。」顏厥安提到,日後,拉德布魯赫代表社會民主黨數次出任威瑪共和的法務部長,他在任內提升婦女工作權益,讓女性得以出任法官。然而兩項他認為最重要的議程,亦即女性墮胎除罪化、廢除死刑則皆未獲通過。

威瑪共和只存在短短15年,至今卻仍是全世界民主國家的「前車之鑑」。照片為德國社會民主黨的菲利普‧謝德曼在國會大廈宣布德意志共和國成立。發表於1918年11月24日的《柏林畫報》第47期。

威瑪共和只存在短短15年,至今卻仍是全世界民主國家的「前車之鑑」。照片為德國社會民主黨的菲利普‧謝德曼在國會大廈宣布德意志共和國成立。發表於1918年11月24日的《柏林畫報》第47期。

圖片來源/wiki

短命的威瑪共和在1933年被納粹黨從內而外「奪舍」,希特勒以「民選領袖」之姿,破壞了民主體制,並相繼制定了一連串不人道的法律:如集中營、種族滅絕、恐怖優生學等等。

在納粹德國時期,拉德布魯赫是第一位被政府「禁止教學」的學者。他沒有被殺害,而是被禁止教學,純粹只是因為運氣好,沒有猶太人血統。顏厥安表示,這是一種思想上的軟禁,與1965年的殷海光有點類似。在這段教授職位被剝奪的時間,拉德布魯赫只能繼續埋頭寫作。

1945年,納粹德國戰敗,拉德布魯赫立刻在海德堡大學復職,擔任法學院院長,並於納粹倒臺隔年,拉德布魯赫提出了「拉德布魯赫公式」。這項公式不僅指出法律可能違背正義,更隱含了對於德國全民責任的反省。爾後,在1948年受邀參與德國基本法的起草。

正義 vs. 法律

「威瑪共和到納粹政權的歷史教訓,讓世人知道,『防衛性民主』有其必要,並不是只要透過民選出來的人,『要做什麼都可以』。」防衛性民主(Defensive democracy)又稱「戰鬥性民主」,最早由德裔美籍學者卡爾·羅文斯坦(Karl Loewenstein, 1891-1973)於1937年提出。當時,希特勒透過民主選舉取得權力後,德國迅速從民主走向極權主義。這讓羅文斯坦意識到,民主若不自我防衛,便可能被敵對力量利用。他認為,民主體制必須內建一種保護自身價值的「戰鬥能力」,例如透過憲政制度防止反民主力量奪取政權,以確保民主真正能夠延續下去。

「這個歷史教訓同時也讓拉德布魯赫改觀。」顏厥安強調,拉德布魯赫公式所處理的是法律表面與真正目的之間的落差:「他起初是個法律實證主義者,主張法律和道德沒有關係。但後來他看到納粹政體的建立和崩解後,反而更為務實,他不再肯定法律等同於永恆不變的真理,法律仍是人所制訂的規則,法律並不是十誡,也會出錯。」

顏厥安逐步分析拉德布魯赫的法學思想。

顏厥安逐步分析拉德布魯赫的法學思想。

攝影/馬藤萍

由此,顏厥安說明拉德布魯赫傾向價值相對主義,認為每個時代與社會都可能擁有自身不同的價值判斷,並無一個放諸四海皆準的絕對真理。「法律的有效性,正是基於對不同價值觀的相互尊重,而非單一價值的絕對支配。拉德布魯赫當然理解法律具有強制力,但他認為這種形式上的強制未必能真正贏得人民的內心認同。」

例如法律可以強迫公務員執行「逮捕猶太人」的命令,而公務員可能會因畏懼處罰而服從。但這種表面上的服從,並非真正的遵從,除非法律同時觸動了公務員內心深處的價值觀,使他們相信自己的行為是真正正當的,才會主動且真心地執行法律命令。

反過來說,當一個不認同迫害法令的公務員,他可能會刻意拖延、怠慢,把這項任務做得很差、績效很低。這種消極抵抗,反映的是法律無法召喚出人內心的認同,亦即,當法律無法引發一個人內心深處真正的認同時,這樣的法律所規定的,也就不是他真正的道德義務。

「法律或許從來都不完美,有種種缺失需要改進,拉德布魯赫公式強調的就是這種法律與道德之間的關係。」顏厥安補充說:「透過立法及權力保障的實證法,即使內容有所不公或不合目的,仍然應該優先適用。然而,當實證法律與正義產生極端且無法容忍的衝突時,法律便應該讓位於正義。亦即,當法律的制定者完全不追求正義,甚至刻意違背作為正義核心的平等原則時,這樣的法律根本不具備法律的本質,因為法律之所以成為法律,根本目的便在於實現正義。」

人性與尊嚴

哲學家康德(Immanuel Kant, 1724-1804)在18世紀提出「人性尊嚴」:無分等級身分或社會階層,凡是生而為人則必然具有的一種價值與尊嚴,不是因為我們做對什麼才被恩准賦予,而是天賦,是人類憑藉理性自主而固有,不能被剝奪的特質。但這種想法卻過了快一百年才真正被用在政治領域,直到20世紀才寫入德國基本法。

在人性尊嚴尚未被視作政治的基本前提之前,人往往是由性別、性向、種族、宗教、膚色、社經地位等各種標籤所拼湊而成,並被劃分到不同的階級。這些階級內又各自形成封閉的小群體,彼此之間難以流動。儘管每個人的差異十分明顯,但真正享有平等權利的,卻往往只是少數人。

然而,在承認人性尊嚴之後,人類便應該以理性來追求價值。我們之所以能夠分辨是非對錯,便是因為理性使然。顏厥安指出一個大哉問:如果當初有足夠多的德國人,意識到「這不只是我個人喜不喜歡甚或也不是我自己是不是猶太人的問題,而是我能不能這樣活下去而無愧良心的問題」,那麼納粹能夠如此順利的追捕、囚禁、屠殺猶太人嗎?

顏厥安強調,當法律失靈時,我們便須仰賴正義介入。

顏厥安強調,當法律失靈時,我們便須仰賴正義介入。

攝影/馬藤萍

「當法律失靈時,我們便須仰賴正義介入。」顏厥安進一步指出,正義本身也是一種價值,因此不可能絕對;但正義是一種特殊的價值,它可以用來「衡量各種價值」,是「追求最佳平衡狀態」的工具。當法律或具強制力的社會規範嚴重抵觸正義時,我們所面對的不只是正義價值被破壞,而是整個支撐價值存在的系統遭受了威脅。拉德布魯赫公式談論的正是如此重大的問題。

於是,我們必須再一次回到開頭提出的問題:在21世紀,為什麼我們仍需要讀拉德布魯赫?

或許,因為我們的時代依然充滿著未解的難題:法律與道德間的衝突、民主與集權的拉鋸、人性尊嚴遭受威脅時我們的選擇。每個世代都有自己的挑戰與責任,正如拉德布魯赫公式提醒我們的,法律不是完美的終點,而是持續追求正義的起點。

而這,正是我們今天閱讀他的最大理由。

採訪撰文/張茵惠

攝影/馬藤萍

編輯/張傑凱

顏厥安(2014、2015、2016、2017)。拉德布魯赫與法理學。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)。

Mohr, I. (Ed.). (2004). Gustav Radbruch als Reichsjustizminister (1921-1923): Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung/Forum Berlin, 24. Mai 2004 in Berlin: Dokumentation. Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin.

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。