全文朗讀

「在美國唸書的時候,我常常會聽檳榔兄弟的專輯,他們的歌曲對我來說很親切。從那時起,我在情感上與臺灣原住民產生了連結。」從一段海外求學的耳朵記憶開始,國立臺北藝術大學音樂學系陳俊斌教授走進了原住民音樂這片田野。

臺灣原住民音樂在1990年代末逐漸進入大眾視野,尤其隨著張惠妹的爆紅、金曲獎得主陳建年等人的活躍表現,使社會大眾開始注意到這些來自部落的美妙聲音。然而,原住民音樂的發展歷程遠比我們熟悉的這些名字要早得多,且正一步步走向更廣闊的未來舞臺……。

國立臺北藝術大學音樂學系陳俊斌教授

拍攝/馬藤萍

用耳朵走進田野

1990年代初期,還是音樂研究所學生的陳俊斌,對原住民音樂的認識仍十分有限,當時相關的唱片與書籍也寥寥可數。他第一次真正走入原住民部落,是許常惠教授安排的田野課程。

他們前往屏東三地門,接觸到了排灣族。在那裡,陳俊斌發現音樂與生活緊密相連。歌聲從長輩的口中自然流出,常在勞作、聚會或儀式中出現。旋律簡練,歌詞重在傳遞情感與記憶。

他觀察到,在學院教育下,音樂被視為一種「作品」,需要技術與舞臺。但進入部落,卻是另一種價值觀:音樂不為取悅觀眾,也無需掌聲,而是流動於族人之間的情感與記憶的傳遞媒介。

後來,他借用法國社會學家布赫迪厄(Pierre Bourdieu)的觀點來理解這樣的差異:在部落裡,人們透過參與、模仿、重複來習得歌謠,這是一種「體現型態的文化資本」(embodied cultural capital)——知識不是從課堂中獲得,而是透過身體實踐所累積的文化能力。

當音樂進入教育與出版體系,它便從日常實踐中被抽離,歷經「客體化」(objectification)與「建制化」(institutionalization)的過程,轉化為可由制度掌控與傳播的文化資本。

因此,在那次田野經驗之後,陳俊斌開始深入觀察原住民音樂如何在歷史中演變。他思考:隨著原住民歌手在主流音樂市場中嶄露頭角,音樂還能否維持原有的文化力量?

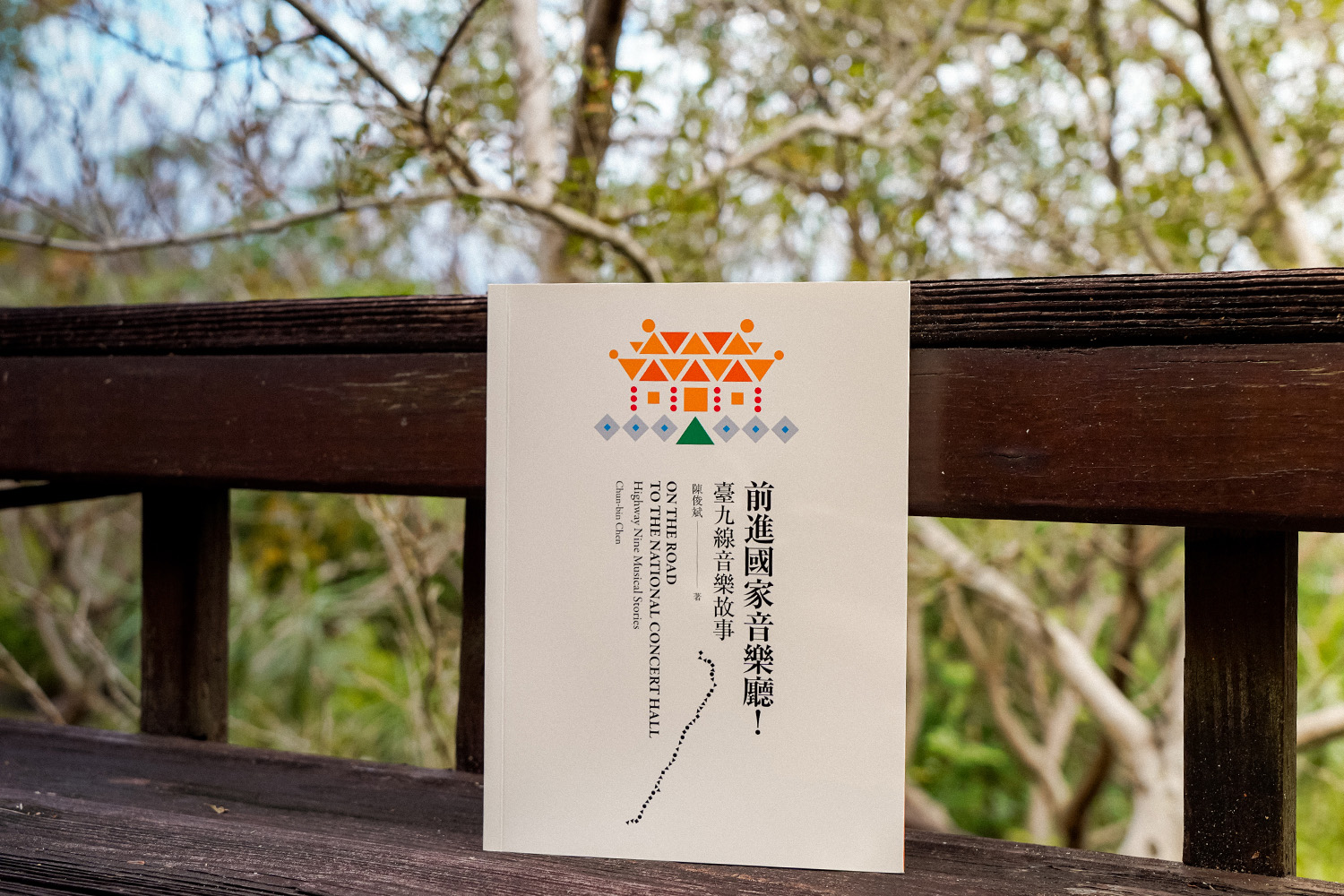

從部落實踐到國家舞臺,陳俊斌在《前進國家音樂廳!》中追索原住民音樂如何不只是被納入主流社會,更透過展演重塑文化規則與表述方式。

拍攝/馬藤萍

三個年代,三種歌謠

隨著陳俊斌走入原住民音樂的歷史與當代現場,他發現臺東「南王部落」是觀察整體發展的重要據點。這個有「金曲村」稱號的卑南族聚落,地理位置接近城市,與外界互動頻繁,不僅保有傳統脈絡,也因較早融入現代教育、媒體與音樂產業,促進文化流動與融合。

「南王部落是臺灣原住民音樂的縮影,一個見證傳統與現代交會的場域。」陳俊斌將這裡的音樂發展劃分為三個階段:「唱歌年代」(1927-1988)、「民歌與原住民運動年代」(1970-1990)以及「金曲年代」(2000-)。它們分別對應到不同的政治與社會背景,也反映出原住民音樂如何持續參與族群的身分建構。

在「唱歌年代」,日本殖民政府引入西方音樂教育,將「唱歌」納入學校課程,推動語言同化與文化訓練。「這既是文化控制,卻也成為轉化契機。卑南族音樂家陸森寶(1910-1988)正是在此背景下學會記譜與創作,用族語譜寫大量歌曲,將現代音樂技術帶回部落,並透過教育與記錄促使歌謠跨部落傳播,展開現代化進程。」陳俊斌說道。

1950年左右,陸森寶創作〈卑南王〉(影片由紀曉君演唱),其旋律改編自被譽為「美國音樂之父」的福斯特(Stephen Foster, 1826-1864)作品〈老黑爵〉(Old Black Joe),並填上卑南語歌詞。這首作品展現了原住民音樂與西方旋律的融合,也象徵著在殖民教育影響下,族人如何以自身語言與情感經驗,轉化外來音樂資源,形塑新的文化表述。

影片來源/Youtube

進入1970年代,「民歌與原住民運動年代」開始。臺美斷交後,臺灣民族意識抬頭,青年們透過音樂發聲,表達認同與不滿。原住民音樂家與社會運動者胡德夫便是這股潮流的代表,他的作品如〈大武山美麗的媽媽〉、〈匆匆〉,融合民歌精神與原住民旋律,成為當時原住民青年的心靈寄託。

2000年後,原住民音樂進入「金曲年代」,創作更趨多元、跨界與個人化。陳建年延續父祖輩歌謠的創作精神,再加入現代詞彙與個人情感。一首〈海洋〉旋律溫暖、詞意深遠,展現出島嶼文化與自然哲學,並以同名專輯榮獲金曲獎最佳國語男演唱人獎。

紀曉君則將卑南語古調與新世紀音樂(New Age music)結合,作品中經常可以聽見跨文化的音樂語彙,形成獨特的當代表達風格,也成為臺灣原住民音樂邁向「世界音樂」(world music)領域的重要代表。這些作品不僅登上金曲舞臺,也持續影響年輕世代的創作與文化認同。

陳俊斌表示,從部落到主流市場,這些來自南王部落的聲音,在每一個時代唱出新的位置與意義。它們隨著社會與文化脈動而轉變,不斷被重新理解與詮釋。

內外之聲:當部落音樂走上舞臺

除了音樂人一代代的努力,一場突如其來的國際事件,再把原住民音樂推向了文化與公共議題的前臺。

陳俊斌回憶道:「1993年,德國電子樂團 Enigma 未經授權,將臺灣原住民歌手郭英男與其太太郭秀珠所演唱的〈老人飲酒歌〉錄音,作為單曲〈Return to Innocence〉的主旋律。這首原本用於部落聚會的傳統歌謠,經電子節拍與合成器音效包裝後,作為1996年亞特蘭大奧運會的宣傳曲。」

這起事件引發對「原住民音樂屬於誰」的關注,也促使族人思考:「我們是否擁有詮釋自己聲音的主導權?」隨後,滾石唱片與郭英男推出專輯,引發臺灣音樂市場對原住民音樂及音樂工作者的關注,促進部落與外界的對話。

〈老人飲酒歌〉與〈Return to Innocence〉的侵權事件,是臺灣原住民音樂首次捲入全球版權糾紛的指標性案例。經歷三年訴訟,雙方最終達成和解,Enigma與唱片公司承認〈老人飲酒歌〉的主唱是郭英男與郭秀珠,並在後續發行版本中註明其來自臺灣阿美族與演唱者姓名,讓這段聲音得以被正名與正視。

影片來源/Youtube

在此背景下,原住民音樂開始站上更大的舞臺。不再只是傳承與凝聚族群的工具,更成為對外發聲、重塑文化身分的重要力量。這樣也促使原住民音樂走向更多元的展演形式,例如結合劇場藝術,發展出音樂劇作品。

2010年推出的《很久沒有敬我了你》便是代表性作品。陳建年、紀曉君、家家等南王部落音樂人與國家交響樂團合作,在國家音樂廳演出,族語吟唱與西方樂團交織,呈現出融合、現代且不失原聲的舞臺表演。

2010年原住民音樂劇《很久沒有敬我了你》首演後引起熱烈迴響,並於隔年入圍第9屆台新藝術獎。

影片來源/Youtube

陳俊斌指出,這類展演象徵著原住民音樂從「參與式演出」(participatory)轉向「呈現式演出」(presentational)。民族音樂學家圖里諾(Thomas Turino) 所區分的這兩種形式,正好揭示原住民音樂在主體性與現代制度間的張力。

他解釋道:「參與式演出」就如在部落裡,音樂本是生活的一部分,歌唱自然發生於聚會、勞作與儀式中,亦沒有明確的表演者與觀眾區隔。但當活動被搬上音樂廳舞臺,則轉為「呈現式演出」,藝術家精心準備節目,觀眾則多為被動接受者,且整體更注重技術與形式。

不過,這並非單向的「被動展演」。陳俊斌指出,對演出者來說,透過傳統音樂以及與族人共同演出的過程,在表演的當下產生「我是原住民」的認知與認同,進而展現「原住民性」(Indigeneity)。

他強調,「原住民性」並非對「現代性」的單向抵抗,而是一種「有意識的回應」。它承認主流音樂市場、現代舞臺的存在,同時也試圖在其中重申自身的文化主體與詮釋權。

因此,儘管有人質疑:「為何原住民音樂需要進入國家音樂廳表演,才能彰顯其價值?」但陳俊斌認為,形式化並不等同於文化流失。相反地,這也為原住民音樂開啟更大的能見度與文化對話空間,甚至擴展主流市場的規則與樣貌,更令人有所期待!

拍攝/馬藤萍

原住民音樂不只是歷史的回聲,更是一種活的文化實踐。它從部落日常中誕生,歷經制度化,走向更廣的舞臺,也讓我們反思這些制度的形塑。

尤其在全球文化快速變動的今天,原住民音樂該怎麼走?是堅守傳統,還是擁抱現代?「這並不是非黑即白的選擇題,重點是從誰的角度去看。」陳俊斌表示。

「對部落而言,音樂本來就是生活,未必需要特別『保存』。但當外界壓力或挑戰出現時,音樂反而成了一種有意識的表達方式。」

或許,我們真正該思考的不是「如何保存原住民音樂」。而是我們願不願意放下既定想法,好好欣賞不同階段與演出形式的原住民音樂?

聆聽那些來自山林、來自記憶深處的聲音——不為了被販售,而為了被理解的旋律。陳俊斌相信,音樂文化的力量,不只是存在於它被演出的那一刻,而在於每一次唱出自己的歌時,那份未曾被遺忘的初衷。

採訪撰稿/劉勁甫

攝影/馬藤萍

編輯/馬藤萍

研究來源

陳俊斌(2017)。前進國家音樂廳!—臺灣原住民當代音樂展演研究。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

陳俊斌(2014)。從「唱歌」到唱自己的歌─卑南族南王部落當代歌謠研究。國科會專題研究計畫(一般研究計畫)

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。

本著作由人文·島嶼著作,以創用CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。